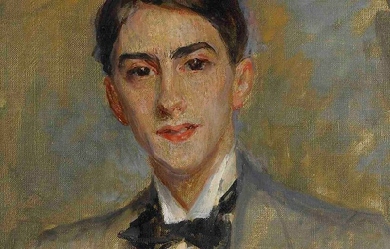

Info

Femme solitaire

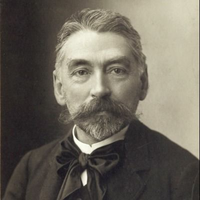

Mikhail Vasilievich Nesterov

1922

Private Collection

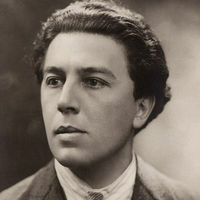

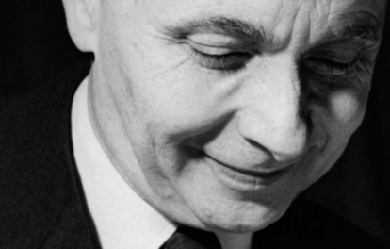

Jacques Prévert est un poète, scénaristeet artiste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite (Manche). Auteur de recueils de poèmes, parmi lesquels Paroles (1946), il devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises. Il a écrit des sketchs et des chœurs parlés pour le théâtre, des chansons, des scénarios et des dialogues pour le cinéma où il est un des artisans du réalisme poétique. Il a également réalisé de nombreux collages à partir des années 1940.

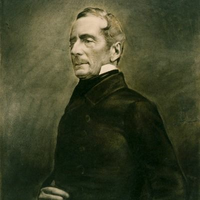

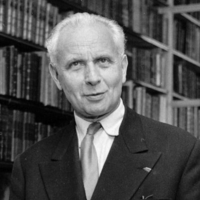

Victor Hugo est un poète, dramaturge, prosateur et dessinateur romantique français, né à Besançon le 26 février 1802 (le 7 ventôse an X selon le calendrier républicain encore en vigueur) et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du xixe siècle. Il occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au xixe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable variété. Au théâtre, Victor Hugo se manifeste comme un des chefs de file du Romantisme français lorsqu'il expose sa théorie du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827, puis Hernani en 1830 qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques : Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce Borgia et Le Roi s'amuse.

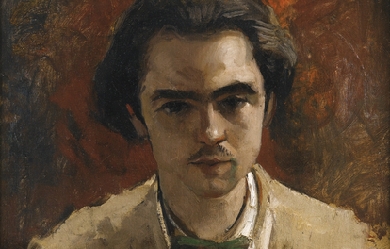

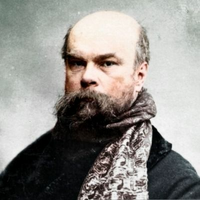

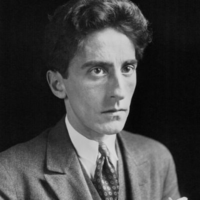

Paul Verlaine est un écrivain et poète français du xixe siècle, né à Metz (Moselle) le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1896 (à 51 ans). Il s'essaie à la poésie et publie son premier recueil, Poèmes saturniens en 1866, à 22 ans. Sa vie est bouleversée quand il rencontre Arthur Rimbaud en septembre 1871. Leur vie amoureuse tumultueuse et errante en Angleterre et en Belgique débouche sur la scène violente où, à Bruxelles, Verlaine blesse superficiellement au poignet celui qu'il appelle son « époux infernal » : jugé et condamné, il reste en prison jusqu'au début de 1875, renouant avec le catholicisme de son enfance et écrivant des poèmes qui prendront place dans ses recueils suivants : Sagesse (1880), Jadis et Naguère (1884) et Parallèlement (1889). Usé par l'alcool et la maladie, Verlaine meurt à 51 ans, le 8 janvier 1896, d'une pneumonie aiguë. Il est inhumé à Paris au cimetière des Batignolles (11e division). Archétype du poète maudit, Verlaine est reconnu comme un maître par la génération suivante. Son style — fait de musicalité et de fluidité jouant avec les rythmes impairs — et la tonalité de nombre de ses poèmes — associant mélancolie et clairs-obscurs — révèlent, au-delà de l'apparente simplicité formelle, une profonde sensibilité, en résonance avec l'inspiration de certains artistes contemporains, des peintres impressionnistes ou des compositeurs (tels Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré et Claude Debussy, qui mettront d'ailleurs en musique plusieurs de ses poèmes). Enfance Après treize ans de mariage, Nicolas-Auguste Verlaine et son épouse Élisa-Stéphanie Dehée donnent naissance, le 30 mars 1844, au 2 rue de la Haute-Pierre, à Metz, à un fils qu'ils prénomment Paul-Marie en reconnaissance à la Vierge Marie pour cette naissance tardive, Élisa ayant fait auparavant trois fausses couches. Catholiques, ils le font baptiser en l'église Notre-Dame de Metz. Paul restera le fils unique de cette famille de petite-bourgeoisie assez aisée qui élève aussi, depuis 1836, une cousine orpheline prénommée Élisa. Son père, militaire de carrière, atteint le grade de capitaine avant de démissionner de l'armée en 1851 : la famille Verlaine quitte alors Metz pour Paris. Enfant aimé et plutôt appliqué, il est mis en pension à l'institution Landry, 32 rue Chaptal, les enfants pensionnaires à Landry suivent leurs cours au lycée Condorcet. Paul Verlaine devient un adolescent difficile, et obtient finalement son baccalauréat en 1862. Entrée dans la vie adulte C'est durant sa jeunesse qu'il s'essaie à la poésie. En effet, en 1860, la pension est pour lui source d'ennui et de dépaysement. Admirateur de Baudelaire, et s'intéressant à la faune africaine, il exprime son mal-être dû à l'éloignement de son foyer, à travers une poésie dénuée de tout message si ce n'est celui de ses sentiments, Les Girafes. « Je crois que les longs cous jamais ne se plairont/ Dans ce lieu si lointain, dans ce si bel endroit/ Qui est mon Alaska, pays où nul ne va / Car ce n'est que chez eux que comblés ils seront ». Ce court poème en quatre alexandrins reste sa première approche sur le domaine poétique, même s'il ne sera publié qu'à titre posthume[réf. nécessaire]. Bachelier, il s'inscrit en faculté de droit, mais abandonne ses études, leur préférant la fréquentation des cafés et des cercles littéraires parisiens. Il s'intéresse plus sérieusement à la poésie et, en août 1863, une revue publie son premier poème connu de son vivant : Monsieur Prudhomme, portrait satirique du bourgeois qu'il reprendra dans son premier recueil. Il collabore au premier Parnasse contemporain et publie à 22 ans en 1866 les Poèmes saturniens qui traduisent l'influence de Baudelaire, mais aussi une musique personnelle orientée vers « la Sensation rendue ». En 1869, paraît le petit recueil Fêtes galantes, fantaisies inspirées par les toiles des peintres du xviiie siècle que le Louvre vient d'exposer dans de nouvelles salles. Dans la même période, son père, inquiet de son avenir, le fait entrer en 1864 comme employé dans une compagnie d'assurance, puis, quelques mois plus tard, à la mairie du 9e arrondissement, puis à l'hôtel de ville de Paris. Il vit toujours chez ses parents et, après le décès du père en décembre 1865, chez sa mère avec laquelle il entretiendra une relation de proximité et de violence toute sa vie. Paul Verlaine est aussi très proche de sa chère cousine Élisa, orpheline recueillie dès 183611 et élevée par les Verlaine avec leur fils : il souhaitait secrètement l'épouser, mais elle se marie en 1861 avec un entrepreneur aisé (il possède une sucrerie dans le Nord) ce qui permettra à Élisa de l'aider à faire paraître son premier recueil (Poèmes saturniens, 1866). La mort en couches en 1867 de celle dont il restait amoureux le fait basculer un peu plus dans l'excès d'alcool qui le rend violent : il tente même plusieurs fois de tuer sa mère. Celle-ci l'encourage à épouser Mathilde Mauté qu'un ami lui a fait rencontrer : il lui adresse des poèmes apaisés et affectueux qu'il reprendra en partie dans La Bonne Chanson, recueil publié le 12 juin 1870, mais mis en vente seulement l'année suivante, après la guerre et la Commune. Le mariage a lieu le 11 août 1870 (Paul a 26 ans et Mathilde, 17) ; un enfant, Georges, naît le 30 octobre 1871. Les références Wikipedia—https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine

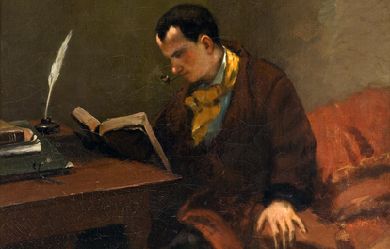

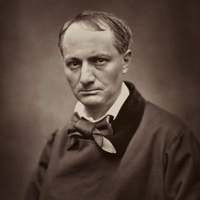

Charles Baudelaire est un poète français. Né à Paris le 9 avril 1821, il meurt dans la même ville le 31 août 1867. Baudelaire naît le 9 avril 1821 au 13 rue Hautefeuille à Paris. Sa mère, Caroline Dufaÿs, a vingt-sept ans. Son père, Joseph-François Baudelaire, né en 1759 à La Neuville-au-Pont, en Champagne, est alors sexagénaire. Quand il meurt en 1827, Charles n’a que six ans. Cet homme lettré, épris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, peintre lui-même, laisse à Charles un héritage dont il n’aura jamais le total usufruit. Il avait épousé en premières noces, le 7 mai 1797, Jeanne Justine Rosalie Janin, avec laquelle il avait eu un fils, Claude Alphonse Baudelaire, demi-frère de Charles. « Dante d’une époque déchue » selon le mot de Barbey d’Aurevilly, « tourné vers le classicisme, nourri de romantisme », à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme, chantre de la « modernité », il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil certes bref au regard de l’œuvre de son contemporain Victor Hugo (Baudelaire s’ouvrit à son éditeur de sa crainte que son volume ne ressemblât trop à une plaquette…), mais qu’il aura façonné sa vie durant : Les Fleurs du mal.

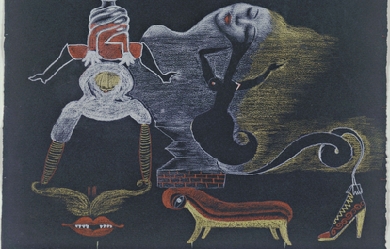

Eugène Grindel, dit Paul Éluardais né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952 (à 56 ans). En 1916, il choisit le nom de Paul Éluard, hérité de sa grand-mère, Félicie. Il adhère au dadaïsme et devient l’un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée auprès du Parti communiste. Il est connu également sous les noms de plume de Didier Desroches et de Brun.

Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libérée du joug de l’Allemagne nazie. Liminaire Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l’aventure surréaliste. Il participe alors de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques et publie avec Rrose Sélavy (1922-1923) ses premiers textes qui reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp. Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de La Révolution surréaliste mais rompt avec le mouvement quand André Breton veut l’orienter vers le communisme. Il travaille alors dans le journalisme et, grand amateur de musique, il écrit des poèmes aux allures de chanson et crée avec un grand succès le 3 novembre 1933, à l’occasion du lancement d’un nouvel épisode de la série Fantômas à Radio Paris La Complainte de Fantômas. Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire mais préoccupé par la montée des périls fascistes en Europe, il participe dès 1934 au mouvement frontiste et adhère aux mouvements d’intellectuels antifascistes, comme l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En 1940, après la défaite de la France face à l’Allemagne nazie, il redevient journaliste pour le quotidien Aujourd’hui, et dès juillet 1942 fait partie du réseau de résistance AGIR. Il poursuit ses activités de résistance jusqu’à son arrestation le 22 février 1944. Il est déporté à Buchenwald et passe par d’autres camps avant de mourir à Theresienstadt (Térézin), en Tchécoslovaquie : épuisé par les privations et malade du typhus, il meurt le 8 juin 1945, un mois après la libération du camp par les Soviétiques. La dépouille du poète est rapatriée en France, et Robert Desnos est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris. Son œuvre comprend un certain nombre de recueils de poèmes publiés de 1923 à 1943—par exemple Corps et biens (1930) ou The Night of loveless nights (1930)—et d’autres textes sur l’art, le cinéma ou la musique, regroupés dans des éditions posthumes. Biographie Années de jeunesse Robert Desnos naît à Paris au 32, boulevard Richard-Lenoir. Il est le second enfant de Lucien Desnos et Claire Guillais. En 1902, la famille s’installe dans le quartier populaire des Halles où son père est mandataire pour la volaille et le gibier, mais également adjoint au maire de l’arrondissement. Ils habitent 11, rue Saint-Martin, dans « ce coin de Paris qui sent le soufre » où, jadis, les alchimistes et autres « sorciers » se livraient à d’étranges métamorphoses. Gérard de Nerval avait d’ailleurs trouvé là une source à ses voyages imaginaires. En 1913, la famille déménage pour le 9, rue de Rivoli, un autre univers. Mais ce Paris interlope des artisans et des commerçants marque profondément l’enfant et apparaîtra abondamment dans son œuvre. Ses rêveries sont nourries par le spectacle insolite des rues, entre cloître Saint-Merri et tour Saint-Jacques-la-Boucherie, et le monde varié des images que lui offrent aussi bien les affiches que les illustrations de L’Épatant et de L’Intrépide ou les suppléments illustrés du Petit Parisien et du Petit Journal. À six ou sept ans, Desnos dessine d’étranges formes sur ses cahiers. À douze ans, il passe à la couleur, et son monde secret se teinte de fantastique. L’enfant se rêve « enfant libre ». Desnos fait sa première communion en 1911 en l’église Saint-Merri. À l’école, il n’est pas bon élève. Il s’ennuie profondément et ne supporte pas le discours patriotique qui s’y développe. Il préfère lire Les Misérables de Hugo et s’embarquer avec les Marins de Baudelaire. Il se passionne aussi pour la culture populaire : romans – Émile Gaboriau, Eugène Sue, Jules Verne ou Ponson du Terrail –, et bandes dessinées, avec une affection particulière pour l’insaisissable Fantômas, dont les exploits sont relatés au cœur d’ouvrages bariolés. Il plonge avec délice dans ce romantisme de gare engendré par Les Mystères de New York, ou de Chicago, voire de Paris. Les surréalistes se retrouveront plus tard sur ce point en baptisant le merveilleux dans la naïveté populaire « Poésie involontaire ». Avec le cinéma, ses aventures livresques deviennent presque réalité. De tout cela, Desnos témoignera dans ses récits et ses critiques de films. Pour l’heure, il n’est encore qu’adolescent lorsqu’en 1916, avec pour seuls bagages un certificat d’études acquis en 1913 et son brevet élémentaire, il décide de quitter l’école Turgot. Face à un père désireux de l’encourager à poursuivre ses études pour embrasser une carrière commerciale, il oppose son désir farouche de devenir poète. Mis en demeure de se débrouiller tout seul, relégué – mais il le « veut » aussi – dans une chambre de bonne, il multiplie les petits boulots. On le trouve, un temps, commis dans une droguerie de la rue Pavée, mais le plus important est ailleurs : Desnos, buvant l’eau vive de ce qui s’offre à lui, se forge une solide et vaste culture autodidacte. Pendant que le premier conflit mondial s’éternise, il fréquente des jeunes gens en commune révolte contre cette boucherie des tranchées. Dès 1918, il a commencé à écrire quelques poèmes, dont certains sont publiés dans la Tribune des jeunes, une revue de tendance socialiste. Ses influences se nomment peut-être Apollinaire ou Rimbaud ; plus sûrement Laurent Tailhade, Germain Nouveau et, très certainement, ces anonymes « putains » des nuits de Saint Merri, que le garçonnet avait contemplées du haut de son sixième étage, au croisement de la rue des Lombards et de la rue Saint-Martin… Les putains de Marseille ont des sœurs océanes Dont les baisers malsains moisiront votre chair… Ce Fard des Argonautes, daté de 1919, et publié la même année dans la revue d’avant-garde Le Trait d’union, oscille entre illuminations d’un certain Bateau Ivre et grand fourre-tout mythologique issu des magazines à sensation. D’ailleurs, côté alexandrins, Desnos s’embrouille souvent avec la métrique et certains de ses vers ont treize pieds… À ceux qui le lui feront remarquer, intellectuels ayant digéré leurs classiques, Desnos rétorquera : « Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas métaphysicien… Et j’aime le vin pur. » Le jeune homme n’a pas de culture savante ; il s’est construit en vrac, pataugeant dans l’immédiat de la vie qu’il mange à pleine dents, et les rêves des nuits qu’il note au tout premier réveil. « Ce que les écrivains ont à dire s’adresse à tous », répète-t-il devant les langages obscurs et les amphigouris des poètes sérieux… Son éveil à la chair ne s’est également pas fait sérieusement. Pas d’amours adolescentes ni d’ombres de jeunes filles en fleurs : c’est en plein hiver à seize ans, dans les bras d’une imposante matrone, que tout cela s’est joué. Dans cet immédiat après-guerre, Desnos devient secrétaire de Jean de Bonnefon et gérant de sa maison d’édition. Il fréquente des gens infréquentables, des anticonformistes clopinant du côté de l’hôtel de ville. Vers 1920, grâce au poète Louis de Gonzague-Frick, il est introduit dans les milieux littéraires modernistes. Chez Georges-Elzéar-Xavier Aubaut, homosexuel notoire et fort singulier personnage qui se farde comme Pierre Loti, se pare de bijoux et se dit ancien secrétaire de Huysmans, il rencontre Benjamin Péret et l’aventure Dada. Mais, malgré ses efforts, Desnos ne parvient pas à pénétrer ce milieu. Qui plus est, l’heure de son service militaire a sonné. Il part pour Chaumont puis au Maroc. Lorsqu’il reviendra, juste un an plus tard, les tempêtes dadaïstes auront déjà fait long feu. Le surréalisme et les premiers écrits Pendant qu’il joue les tirailleurs entre dattiers et palmiers en s’efforçant de tromper son ennui comme il peut, à Paris, les dynamiteurs de la pensée officielle comme de l’ordre social ont lancé leurs premières grenades. Entre 1920 et 1922, le peintre Francis Picabia ouvre la voie à la rupture et André Breton lance son célèbre Lâchez tout dans le second numéro de la revue Littérature. Dada mis au rancart, une nouvelle aventure commence. Benjamin Péret avait parlé de Breton à Desnos avant son départ pour l’armée. Il lui avait décrit les furieux éclats contre son temps de ce jeune homme de vingt-cinq ans. Sans doute est-ce au cours d’une permission que le troufion Desnos établit enfin le contact avec « ces compteurs d’étoiles », selon le mot de Victor Hugo. Tout se passe alors au Certa, un bar du passage de l’Opéra aujourd’hui disparu. S’y retrouvent Aragon, Breton, Radiguet (qui mourra en 1923), Tzara, Soupault, Cendrars, Vitrac– un ami– et quelques autres. Desnos monte dans la nacelle sans se faire prier, car il a déjà expérimenté à sa façon l’écriture automatique, forme d’expression aussi peu contrôlée que possible. En 1922, c’est certain, il a rejoint l’aventure Surréaliste. L’élève se révèle fort doué. Il trouve une famille parmi tous ceux qui se reconnaissent dans Les nécessités de la vie et les conséquences des rêves, ouvrage publié par Paul Éluard en 1921. Voir au-delà ou au-dedans… Desnos s’impose immédiatement par ses exceptionnelles capacités verbales (un flot de paroles intarissable où les mots s’appellent par affinités sonores) et met sa fougue à entrer dans les expériences les plus diverses. Il participe de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques, de récits de rêves ou de fantasmes. De fait, « il parle surréaliste à volonté ». Le rêve, cette porte ouverte sur l’inconnu, Desnos l’a déjà entrebâillée. Durant l’hiver 1918-1919, il avait noté sur son carnet : « Je suis couché et me vois tel que je suis en réalité. L’électricité est allumée. La porte de mon armoire à glace s’ouvre d’elle-même. Je vois les livres qu’elle renferme. Sur un rayon se trouve un coupe-papier de cuivre (il y est aussi dans la réalité) ayant la forme d’un yatagan. Il se dresse sur l’extrémité de la lame, reste en équilibre instable durant un instant puis se recouche lentement sur le rayon. La porte se referme. L’électricité s’éteint. » Lorsqu’en 1924 paraîtra le premier numéro de La Révolution surréaliste, on pourra lire dans la préface signée Jacques André Boiffard, Paul Eluard et Roger Vitrac : « Le procès de la connaissance n’étant plus à faire, l’intelligence n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous ses droits à la liberté. Grâce au rêve, la mort n’a plus de sens obscur et le sens de la vie devient indifférent. » De fait, Desnos est un voyant : il est ce medium qui, endormi, répond aux questions des assistants, amorce des poèmes ou des dessins. Lors de ces séances des sommeils, (la première a lieu chez Breton le 25 septembre 1922) il est question d’aller retrouver la liberté première de la pensée ayant élu domicile dans cet état de somnolence/rêverie que Nerval avait nommé supernaturaliste. Il est aussi celui qui ira le plus loin dans l’amour de l’involontaire et du fabuleux. Fantomas revient, à la fois magicien et sorcier et pénètre les mots. C’est l’heure où Breton annonce : « Le surréalisme est à l’ordre du jour et Desnos est son prophète. » Desnos s’installe alors dans l’atelier du peintre André Masson au 45 de la rue Blomet, à Montparnasse, près du Bal Nègre qu’il fréquente assidûment. Il s’initie à l’opium. C’est le temps des trois forteresses surréalistes : Breton, rue Fontaine, Aragon, Prévert, Queneau et André Thirion, rue du Château et cette rue Blomet où Desnos compte Joan Miró et le dramaturge Georges Neveux parmi ses voisins. Clair, garni de bizarreries trouvées au marché aux puces et d’un gramophone à rouleaux, l’atelier de Desnos n’a pas de clé, seulement un cadenas à lettres dont il se rappelle la composition une nuit sur deux. De 1922 à 1923, il se livre là uniquement au travail de laboratoire dont doit résulter Langage cuit, ce que Breton appelle les mots sans rides, et à la recherche poétique. Les Gorges froides de 1922 en sont l’un des exemples marquants. Plus tard, c’est sans doute également dans cet antre qu’il écrira The Night of loveless nights. Ce voyage expérimental vers le verbe nouveau est une impasse, et Desnos le sait. Lautréamont ne disait-il pas « une philosophie pour les sciences existe. Il n’en existe pas pour la poésie ? » Peu importe, il faut partir sur les routes, selon le mot de Breton. Sonne l’heure des poèmes de L’Aumonyme et des exercices de Rrose Selavy. Suivent Les Pénalités de l’Enfer (1922) et Deuil pour deuil (1924). Ces enfants terribles que sont les surréalistes revendiquent un esprit en ébullition perpétuelle et, pour l’heure, encore un humour sans limites. Desnos incarne cela plus que tout autre. Une anecdote de 1925 mérite d’être rappelée : lors de la première représentation de Locus Solus de Raymond Roussel, la salle reste de marbre alors que le poète applaudit à tout rompre : —Ah ! J’ai compris, lui dit son voisin, vous êtes la claque... —Parfaitement !, répond-il, et vous, vous êtes la joue. Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de La Révolution surréaliste. Mais il faut bien vivre : il travaillera comme comptable des publications médicales de la Librairie Baillière, écrira sur commande pour Jacques Doucet (De l’érotisme, 1923), deviendra, pendant un moment, courtier de publicité pour un annuaire industriel, puis caissier du journal Paris-Soir. À partir de 1925, il se fait journaliste d’abord à Paris-Soir puis au journal Le Soir ; enfin à Paris-Matinal. Sur ce métier, il écrira un sanglant article pour la revue Bifur : « Le journalisme actuel n’est “ journalisme ” que par le nom. […] Lecteurs, prenez garde ! L’annonce de huitième page du grand quotidien relative au fabricant de lits-cages influence le “ papier ” du chroniqueur de première page autant que les fameux fonds secrets et les subventions d’ambassade dont certains partis politiques ont tiré un argument facile pour discréditer leurs adversaires. Un journal, au surplus, s’écrit-il avec de l’encre ? Peut-être, mais il s’écrit surtout avec du pétrole, de la margarine, du ripolin, du charbon, du caoutchouc, voire ce que vous pensez… quand il ne s’écrit pas avec du sang ! » Reste le cinéma. Desnos écrira de nombreux scénarios. S’il n’est pas un théoricien, il préconise quand même un accord entre le pamphlet, la métaphysique et la poésie. Le cinéma du rêve, Luis Buñuel ou Jean Cocteau, est encore trop pauvre pour le satisfaire, mais il fait affaire avec ce qu’il voit et multiplie les critiques. Écrits sur le cinéma Il est ainsi possible de distinguer deux Robert Desnos dans son rapport au cinéma : celui qui écrit des scénarios, publiés mais jamais tournés, et celui qui écrit sur le cinéma pendant les années vingt. Entre les deux, c’est toujours le poète qui s’exprime. Ici, il sera question de Desnos face au cinéma de son époque. Il s’agit de comprendre comment s’articulent les convictions artistiques du poète surréaliste (priorité du rêve, de l’imagination, tragique exaltant l’amour) avec la réalité cinématographique des années vingt. Desnos écrit sur le cinéma essentiellement entre 1923 et 1929 dans Paris-Journal, puis Journal Littéraire, Le Soir, le Merle et enfin Documents. Ces textes reflètent les sentiments du groupe surréaliste dont il est l’un des membres les plus actifs à l’égard du cinéma. S’y retrouvent les questionnements autour du rêve et de l’écriture automatique. Desnos y adopte un ton lyrique et polémique. Desnos a toujours insisté sur le fait qu’il ne voulait pas faire de critique : « Je me suis toujours efforcé de ne pas faire de critique. En ce qui concerne le cinéma, je me suis borné à émettre des désirs » ou encore : “ La critique ne saurait être que la plus médiocre expression de la littérature et ne peut s’adresser qu’aux manifestations de cette dernière. Les actions notables échappent toujours au contrôle psychologique de ces commissaires-priseurs, qui, de leur marteau, font résonner chichement le carillon de la vie commune ". Ce qui l’intéresse, c’est rattacher le cinéma à l’existence, la création à la vie. « Défendre le cinéma c’était abattre la hiérarchie académique entre art mineur et art majeur, art d’élite et art populaire ». Ce que Desnos demande au spectacle de l’écran, c’est de représenter la vie désirée, d’exalter ce qui lui est cher, de lui donner « l’inattendu, le rêve, la surprise, le lyrisme qui effacent les bassesses dans les âmes et les précipitent enthousiastes aux barricades et dans les aventures », de lui offrir « ce que l’amour et la vie nous refusent ». Rêve, amour et érotisme Desnos rattache très souvent dans ses écrits le cinéma et le domaine du rêve et de l’érotisme, qu’il ne dissocie jamais de l’amour. Pour lui, le film comme le rêve est une aventure, il permet d’échapper à la réalité sordide et d’atteindre le merveilleux. Il retrouve dans les conditions mêmes de la représentation cinématographique, (faisceau lumineux, obscurité, solitude) un équivalent de l’état onirique, entre le réel et l’irréel, le conscient et l’inconscient. Le cinéma devient en quelque sorte une « machine à rêves », capable de reproduire les conditions du sommeil et de l’avènement du rêve. Desnos imagine un réalisateur capable de faire un film comme on rêve, le rêve étant pour lui « un cinéma plus merveilleux que tout autre » : “ Il est un cinéma plus merveilleux que tout autre. Ceux auxquels il est donné de rêver savent bien que nul film ne peut égaler en imprévu, en tragique, cette vie indiscutable à laquelle est consacré leur sommeil. Du désir du rêve participent le goût, l’amour du cinéma. À défaut de l’aventure spontanée que nos paupières laisseront échapper au réveil, nous allons dans les salles obscures chercher le rêve artificiel et peut-être l’excitant capable de peupler nos nuits désertées. Je voudrais qu’un metteur en scène s’éprît de cette idée ". L’importance accordée au rêve se double de celle accordée à l’érotisme, que l’on retrouve également dans son œuvre romanesque et poétique. Dans son article « L’érotisme » publié en 1923, Desnos compare le cinéma à une drogue, capable d’emmener l’homme dans un rêve artificiel qui lui permet de supporter le caractère fade et routinier de son existence. L’érotisme est pour lui une qualité essentielle de l’œuvre cinématographique, puisqu’elle permet l’accès à la puissance imaginative, émotive et poétique du spectateur. Comme l’explique Marie-Claire Dumas, « ce qu’en bon surréaliste Desnos demande au cinéma, c’est qu’il accomplisse, par ses images mouvantes et expressives, les désirs les plus intimes des spectateurs que la vie quotidienne déçoit ou réprime. » Desnos adopte, dans beaucoup de ses articles, un ton volontairement polémique, caractérisé par l’emploi de termes péjoratifs comme « imbéciles », qui se double d’assertions fermes et sans appel, le tout au présent de l’indicatif qui renforce l’idée de vérité : « L’un des facteurs les plus admirables du cinéma et l’une des causes de la haine que lui portent les imbéciles est l’érotisme ». Par cette assertion, Desnos se place implicitement dans le camp de ceux qui ont « compris » la valeur du cinéma, y compris pour leurs propres productions artistiques, tout en critiquant vivement la bêtise de ceux qui n’y voient que vulgarité et pauvreté. Engagement Desnos, dans ses écrits sur le cinéma, n’hésite pas à s’engager, à prendre parti et à affirmer sa liberté de jugement. Il est extrêmement critique sur la production française des années vingt, lui reprochant avant tout son manque de liberté et son attitude servile envers les financeurs et l’argent. Il dénonce alors le changement de nature opéré par l’argent sur le cinéma : d’origine populaire, il devient ennemi du peuple et soumis à la censure : “ Trésor fabuleux, la liberté ne conçoit pas l’avarice. […] Le cinéma français est un scandale permanent. Tout en lui est vil, vulgaire et témoigne d’une âme de policier et de domestique.Ne demandez pas pourquoi ! L’argent est coupable. Il y a en France des metteurs en scène capables de faire de beaux films. Mais pour faire de beaux films il faut beaucoup d’argent. L’argent est aux mains de la classe la plus méprisante du pays. Et ceux qui prêtent de l’argent aux metteurs en scène contrôlent les scénarios et imposent les actrices. C’est ainsi qu’en France le cinéma, mode d’expression populaire, est aux mains des ennemis du peuple.” Il n’hésite pas à apporter sa contribution aux débats de son temps : apparition du cinéma parlant qui implique la disparition de sous-titres que Desnos considère comme « moyen d’émotion directe qu’il importe de ne pas négliger », les conditions d’engagement des figurants que Desnos n’hésite pas à nommer la « véritable traite des figurants », tout en dénonçant des conditions de travail inadmissibles. Il s’engage aussi pour la défense des cinémas de quartiers, qui, selon lui, sont plus à même de communiquer l’émotion d’un film qu’une grande salle anonyme : “ Avec leur architecture grotesque où le velours, la dorure et le ciment armé se liguent pour réaliser des horreurs, confortables, sans doute, avec leurs fauteuils profonds propices au sommeil suscité par des films absurdes, les cinémas, les grands cinémas sont bien le dernier endroit où, maintenant, l’on puisse éprouver quelque émotion. Tandis que les salles de quartier gardent encore le privilège de la sincérité et de l’enthousiasme.” Cinéma et poésie Il est important de noter que les textes journalistiques publiés par Desnos sur le cinéma sont très utiles à qui veut comprendre son univers poétique. En effet, Desnos est fasciné depuis son enfance par le monde du rêve, par la découverte de l’érotisme et du sentiment amoureux. Il semble très sensible et réceptif aux rêves, à leur magie, leur puissance d’évocation et la liberté imaginative qu’ils permettent, loin de la censure que la société impose à l’individu. Il n’a de cesse de revendiquer la liberté de création et de dénoncer les censures quant à la nudité ou l’érotisme. Il refuse la logique du philistin, qui voudrait un cinéma littéraire, intelligent, mettant de côté les instincts et passions de l’homme. Marie-Claire Dumas explique que " critique de cinéma, Robert Desnos a donc des positions tranchées, offensives, où les impératifs surréalistes auxquels il adhère (priorité du rêve, de l’imagination, tragique exaltant l’amour) jouent un rôle majeur […]". On le voit dans ses poèmes " où les images défilent dans de perpétuelles métamorphoses, où la voix lyrique ponctue, à la manière des sous-titres, un scénario des plus fantaisistes, joue le rôle de stupéfiant dont l’écran est doté ". « Comme le film, le poème est le lieu des fusions et des confusions les plus ardentes ». Cette formule illustre parfaitement la pensée de Desnos quant à sa poésie, et la richesse qu’il décèle dans le cinéma : l’un et l’autre se nourrissent, s’enrichissent tour à tour. Le cinéma semble mettre en images ce que le poète met en vers. La puissance du voir, de la lumière et du mouvement sont une obsession pour le poète, qui jusqu’au bout semble chercher une poésie cinématographique. « Les articles de Desnos offrent une lecture partisane du cinéma des années vingt : c’est un surréaliste qui voit et qui témoigne. [...] On comprend alors l’intérêt porté par Desnos au documentaire : la voix est liée à l’image, mais dans un unisson très libre ». L’image se trouve donc au cœur de la pensée de Desnos, c’est elle qui permet l’accès au surréel, elle est la clef de voûte de l’édifice cinématographique et poétique. Ainsi, loin d’être un critique de cinéma, figure dont il se détache lui-même, Desnos serait plutôt à considérer comme un artiste et un journaliste engagés dans les débats de son époque, et prêt à défendre un art émergent dont il semble prévoir les possibilités futures. Le cinéma représente pour lui un nouveau moyen de placer la liberté et la création au cœur de l’art. Desnos apparaît ici comme un visionnaire et un précurseur, puisque ayant vu avant nombre de personnes dans le septième art un réservoir inépuisable de poésie et de liberté. Les années d’amour Desnos voue alors une passion à la chanteuse de music-hall Yvonne George. Elle est la « mystérieuse » qui hante ses rêveries et ses rêves et règne sur ses poèmes des Ténèbres. Il l’a probablement rencontrée en 1924. Si l’on en croit Théodore Fraenkel, l’ami fidèle, cet amour ne fut jamais partagé. Il le rêvera plus qu’il ne le vivra, source d’inspiration pour de nombreux poèmes, dont ceux de 1926, dédiés à la mystérieuse. Une occasion pour Desnos de renouer avec le lyrisme. Dès que lui parviennent ces poèmes, Antonin Artaud écrit à Jean Paulhan : « Je sors bouleversé d’une lecture des derniers poèmes de Desnos. Les poèmes d’amour sont ce que j’ai entendu de plus entièrement émouvant, de plus décisif en ce genre depuis des années et des années. Pas une âme qui ne se sente touchée jusque dans ses cordes les plus profondes, pas un esprit qui ne se sente ému et exalté et ne se sente confronté avec lui-même. Ce sentiment d’un amour impossible creuse le monde dans ses fondements et le force à sortir de lui-même, et on dirait qu’il lui donne la vie. Cette douleur d’un désir insatisfait ramasse toute l’idée de l’amour avec ses limites et ses fibres, et la confronte avec l’absolu de l’Espace et du Temps, et de telle manière que l’être entier s’y sente défini et intéressé. C’est aussi beau que ce que vous pouvez connaître de plus beau dans le genre, Baudelaire ou Ronsard. Et il n’est pas jusqu’à un besoin d’abstraction qui ne se sente satisfait par ces poèmes où la vie de tous les jours, où n’importe quel détail de la vie journalière prend de l’espace, et une solennité inconnue. Et il lui a fallu deux ans de piétinements et de silence pour en arriver tout de même à cela. » Cette mystérieuse, Desnos lui donne un visage et une voix. Elle est cette Étoile de Mer offerte en 1928 à Man Ray. Elle est celle pour qui la plume du poète laisse couler : J’ai tant rêvé de toi Que tu perds ta réalité… Yvonne George meurt de tuberculose en 1930, à seulement trente-trois ans. Desnos va l’aimer désespérément au-delà de la tombe. En 1943, paraît son unique roman, Le vin est tiré. Le poète y transpose son expérience tragique de la fréquentation d’un groupe d’« intoxiqués ». Ce groupe est centré sur la très belle, et très droguée, « Barbara ». Au fur et à mesure du déroulement du récit, presque tous les personnages sont tués par les drogues qu’ils consomment. Quant à Youki Foujita, avec qui il vit depuis 1930, elle est représentée par la sirène. Partagé entre ces deux amours, l’impalpable et le tangible, Desnos s’attribue la forme de l’hippocampe. En fait, il n’ose jamais trancher et l’étoile devient sirène, ce qui se lit dans Siramour. Il y a la chair, il y a l’amour. Entre les deux se glisse la pierre angulaire de l’érotisme. Le poète, qui a déjà narré ses convulsions sexuelles dans « Les Confessions d’un enfant du siècle » (La Révolution surréaliste no 6) devient Corsaire Sanglot, le héros de La Liberté ou l’Amour (1927) où la liberté des sens est totale, dans un tintamarre d’images extraordinaires et de tempêtes en tous genres. C’est la prose du scandale. Pour la société, l’œuvre sera mutilée par un jugement du tribunal de la Seine, mais l’ouvrage déplaît aussi à certains surréalistes, qui ne voient pas dans ce texte l’audace nécessaire à toute transgression. Desnos « récupéré » ? Toujours est-il qu’un clivage naît. Alors que Breton va lentement s’amidonner pour finir en statue de Commandeur, Desnos nage à contre courant, toujours plus loin… Rupture avec le surréalisme En 1929, s’amorce un changement dont les prémices sont présentes dans The Night of loveless nights et Siramour. Breton reproche à Desnos son « narcissisme » et de « faire du journalisme ». De plus, Breton veut entraîner le groupe vers le communisme, et Desnos ne franchit pas cette ligne. Dans La Révolution surréaliste, le groupe des dissidents (ce groupe compte, outre Desnos, Georges Ribemont-Dessaignes, Georges Bataille, Jacques Prévert, Georges Limbour, Roger Vitrac, Antonin Artaud, Philippe Soupault, André Masson, Joseph Delteil passe alors à l’action. Après avoir réglé leur compte à Anatole France et Maurice Barrès, ils ciblent dans Un cadavre le « Maître », devenu « lion châtré », « palotin du monde occidental », « faisan », « flic », « curé », « esthète de basse-cour ». Aragon, chargé d’exécuter définitivement Desnos, écrit, entre autres, sous le titre de Corps, âmes et biens, dans Le Surréalisme au service de la révolution : « Le langage de Desnos est au moins aussi scolaire que sa sentimentalité. Il vient si peu de la vie qu’il semble impossible que Desnos parle d’une fourrure sans que ce soit du vair, de l’eau sans nommer les ondes, d’une plaine qui ne soit une steppe, et tout à l’envi. Tout le stéréotype du bagage romantique s’adjoint ici au dictionnaire épuisé du dix-huitième siècle. On dirait une vaste tinette où l’on a versé les débris des débauches poétiques de Lebrun-Ecouchard à Georges Fourest, la scorie prétentieuse de l’abbé Delille, de Jules Barbier, de Tancrède de Visan, et de Maurice Bouchor. Les lys lunaires, la marguerite du silence, la lune s’arrêtait pensive, le sonore minuit, on n’en finirait plus, et encore faudrait-il relever les questions idiotes (combien de trahisons dans les guerres civiles ? ) qui rivalisent avec les sphinx dont il est fait en passant une consommation angoissante. Le goût du mot « mâle », les allusions à l’histoire ancienne, du refrain dans le genre larirette, les interpellations adressées à l’inanimé, aux papillons, à des demi-dieux grecs, les myosotis un peu partout, les suppositions arbitraires et connes, un emploi du pluriel […] qui tient essentiellement du gargarisme, les images à la noix, […] ce n’est pas la façon de s’exprimer qui vaut à ce livre d’être à proprement parler un chef-d’œuvre… » Desnos, avec Corps et Biens qui paraît en 1930, dresse le bilan de cette aventure. Écrits sur les peintres, Une écriture journalistico-poétique ? Longtemps partisan actif du mouvement surréaliste, dont il a été l’un des pivots, son écriture est de fait empreinte de l’univers du rêve, et se nourrit de la force de l’image. Ainsi, accéder à sa poésie passe par la prise en compte de la façon dont il nourrit l’écriture poétique par toutes les formes que lui apportent les différents arts, visuels notamment. Il est notamment auteur d’un ouvrage paru en 1984, les Écrits sur les peintres, texte dans lequel on retrouve une sorte d’art poétique, et ce notamment à travers le regard qu’il porte sur l’œuvre de Picasso, « je parle des poètes autant que des peintres », explique-t-il en ce sens. C’est à cause de l’ultimatum que lui pose André Breton, lequel ne supporte plus la perpétuelle recherche, à laquelle Desnos s’évertue inlassablement, de nouveaux moyens et de matériaux autres qu’il introduit dans la poésie surréaliste, et point déjà sensible depuis des années entre les deux hommes, le penchant de Desnos pour le journalisme, que Desnos rompt douloureusement avec le mouvement surréaliste. Pour Breton, être poète peut certes se concilier avec un métier alimentaire, mais certainement pas avec un métier d’écriture qui selon lui entre en concurrence avec l’écriture poétique (en ce sens où cela devient une écriture utilitariste). La grande question qui se pose alors quand Desnos quitte le groupe surréaliste est de savoir s’il a pour autant rompu avec le surréalisme. Il est probable, si l’on en croit ses propos sur Picasso, dont il qualifie le génie par sa capacité à être tout à la fois un et multiple dans son art, qu’il en va de même pour sa propre écriture : " Maintenant, tournez la page, la frontière est franchie, la barrière tombée. Picasso lui-même vous ouvre les portes de la vie ". « Il n’est aucune œuvre qui ne soit anecdotique ». La pratique de l’anecdote, « petit fait historique survenu à un moment précis de l’existence d’un être, en marge des événements dominants et pour cette raison souvent peu connu. [… ] Historiette, épisode », est un élément caractéristique de l’écriture de Desnos. Et c’est ce que met en évidence notamment le travail sur le ton, souvent railleur, polémique, quoiqu’en apparence badin. On le voit dans le texte sur le Buffet ; ou la comparaison entre le Braque et le Picasso qui ont été confondus ; ou encore dans les passages narrativisés sur les faussaires : tous ces petits récits se présentent comme des anecdotes et prennent pourtant place dans une totalité qui s’appelle Écrits sur les peintres. Ce sont des sortes de petites chroniques, qui ne sont pas sans lien avec une pratique qui lui chère, et qui lui valut, rappelons-le, sa brouille avec le parti surréaliste, à savoir l’écriture journalistique. Dans les Écrits, il traite ainsi sur un ton en apparence anecdotique un sujet lui-même également de cet ordre. On note une véritable accumulation de références biographiques de Picasso, de lieux singularisés qu’il fréquente, comme si ces lieux en disaient davantage (et le poète l’affirme, puisqu’il explique que pour avoir accès à Picasso, il faut le voir dans son atelier) sur le peintre que sa peinture finalement. Également de l’ordre de l’anecdotique, on peut rappeler sa propension à établir des digressions apparentes, qui en disent finalement plus long sur sa pensée que toute théorisation formelle. On pense ici à la digression sur « le poisson scie et la belette », dont il fait état parce que – et en tout cas a priori uniquement pour cette raison, en dénote le terme “ remords ” – « ce sont des animaux charmants ». Un ton léger, de badinage presque, qui s’approprie le réel multiple que représente l’anecdote afin de se l’approprier. L’anecdote permet ainsi l’articulation entre l’aspect journalistique de son écriture, de l’ordre de la chronique – il suffit de voir ses titres qui sont souvent très factuels, comme « La dernière vente Kahnweiler », « peintures de Picasso » … ou même l’utilisation d’un système de narration dans un texte prétendument critique (notamment les textes regroupés à la fin des Écrits, sous le titre « Rembrandt (1606-1928), Visite aux peintres des peintres »), stratégie renforcée par l’usage omniprésent du discours direct et des éléments visuels, spatiaux et temporels. Ce travail sur l’anecdote est mis en œuvre par de nombreux procédés, dont la mise en place d’une hétérogénéité recherchée à tous égards, par l’introduction de différents types de discours par exemple, mais aussi par le mélange des tons (ton presque burlesque par exemple) : ce que Desnos voit dans la peinture de Picasso, en accord avec sa propre pratique de l’écriture, c’est un « art magistral et [un] art bref en même temps », et une peinture des contradictions. Il en va de même pour le style : on a ici une écriture poétique, dont l’introduction d’un regard journalistique permet le renouvellement et à laquelle il confère une force de l’immédiateté. Il explique par exemple qu’ « une nature morte est une anecdote de la vie de quelques fruits et de quelques légumes, comme un portrait est une anecdote du visage d’un être ». On peut aller jusqu’à parler de l’anecdote, élément fondamental qui nous permet de parler d’une écriture journalistique, comme d’un « témoignage ». C’est une façon d’introduire du réel pour redonner souffle au surréel. Une écriture “ délirante et lucide ” Les années 1940 marquent un retour à la poésie et aux peintres, après que Desnos s’en est un temps détourné pour s’intéresser davantage à la radio et au journalisme. Sa grande question semble alors être de savoir dans quelle mesure une mathématique des formes peut se concilier avec l’inspiration surréaliste. Autrement dit, comment la poésie pourrait-elle être “ délirante et lucide ”. Et là encore, c’est en se tournant vers Picasso qu’il semble trouver une voie à explorer dans ce domaine, et c’est dans les textes qu’il consacre au peintre espagnol qu’il élabore sa propre théorisation stylistique de sa façon de pratiquer la poésie. Marie-Claire Dumas explique en ce sens que « désormais, dans le domaine de la peinture, un peintre prend le pas sur tous les autres : Picasso. Il offre l’exemple de toutes les libertés, de tous les déchaînements, comme de toutes les maîtrises. “ Délirante et lucide ”, telle serait la peinture de Picasso, à l’image de la poésie que Desnos poursuit ». Picasso semble être celui qui a atteint picturalement cet équilibre parfait entre délire et lucidité, celui-là même que l’écriture journalistique, qui précisément se revendique lucide par sa nature, peut apporter à l’aspect plus « délirant » du surréalisme. C’est en ce sens que Marie-Claire Dumas affirme que « désormais Desnos ne dissocie plus le destin de l’œuvre d’art des coordonnées sociales où elle s’inscrit. À l’état de crise générale, Desnos réagit par une lucidité sans amertume, qui tente de prendre la mesure de l’homme et d’en exalter tous les possibles ». L’œuvre d’art a ceci de fascinant qu’elle est à la fois factuelle, lucide, par sa présence immédiate, et à la fois délirante, puisqu’elle existe dans son propre univers, selon ses propres lois qui n’ont de limites que l’imagination de leur créateur. Le texte témoigne d’une recherche stylistique de la modalisation, en témoignent par exemple le grand nombre d’épanorthoses, reformulations pour donner l’impression de voir le discours s’établir sous nos yeux, et pour recréer la spontanéité de l’anecdotique précisément, ou encore les prétéritions : « On a tout dit sur Picasso, y compris ce qui n’était pas à dire. Je me refuserai donc aujourd’hui à contribuer à la glose plus ou moins burlesque de son œuvre ». Ce passage est un moyen de donner légitimité à son propos, lequel est certes encore une autre façon de gloser l’art de Picasso, mais une façon qui n’est pas, elle, contrairement aux autres, burlesque, qui est autre, et qui passe par une anecdote (à savoir, le fait qu’il croise parfois Picasso et que celui-ci le reconnait et le salue). Mais ce n’est pas aussi simple, et ce qu’il faut noter aussi, c’est que cette anecdote est précisément racontée sur un ton presque burlesque, puisque Desnos se raille lui-même en expliquant qu’il ne reconnait pas, lui, Picasso quand il le croise, à cause de sa myopie. On est dans une sorte de parodie du genre burlesque (il s’agit de traiter d’un matériau noble, le peintre Picasso, sur un ton un peu bas, trivial, par l’allusion à la myopie). Voici une contradiction (élément clé dans l’écriture poétique de Desnos et dans sa conception de l’art) qui est probablement recherchée par le poète, alors même qu’il décrit un peintre lui-même souvent défini comme contradictoire. Cette volonté de mélanger les matériaux, comme il mélange les tonalités, les registres, les discours, les genres, et les termes, est fortement affirmée dans sa conception. Poésie et témoignage. “ [...] Beau temps Pour les hommes dignes de ce nom Beau temps pour les fleuves et les arbres Beau temps pour la mer Restent l’écume Et la joie de vivre Et une main dans la mienne Et la joie de vivre Je suis le vers témoin du souffle de mon maître.” [1944-45] Finalement la poésie (au sens large) se fait témoin, ce qui rejoint là-encore l’aspect journalistique dont nous parlions précédemment. Cependant, elle se fait avant tout témoin de la joie, témoin de ce qui par définition n’est pas rationnel : elle est un jaillissement incontrôlable et imprévu. On retrouverait presque ici l’idée de « délire », mis en œuvre par l’écriture même, par le zeugma, « restent l’écume et la joie de vivre et une main dans la mienne et la joie de vivre », construction bancale qui marque un soubresaut de l’écriture ; et de fait, sémantiquement, il en va de même puisque la joie de vivre s’apparente par la construction à l’écume, élément qui apparaît lorsque la mer est violente et agitée : ainsi la main elle-même, par contamination lexicale, devient délirante. De plus, l’écume est aussi la marque de la folie, ou de la colère, et la joie se manifeste par le rire, lequel est traditionnellement associé à un aspect un peu diabolique de l’homme précisément en raison de son irrationalité. Entre délire et lucidité, on retrouve là la propre définition de Robert Desnos, si l’on peut parler ainsi, connaissant son aversion pour la catégorisation dont la définition peut être une manifestation, du surréalisme, puisqu’il l’a quitté précisément en raison du fait qu’il était voué à s’étouffer lui-même, à devenir une sorte d’automatisme et donc simple application d’une formule stérilisante, s’éloignant de sa constitution initiale entre le rêve et le regard sur le monde réel. Fantômas et la Drôle de guerre Youki Foujita partage désormais la vie du poète. Elle en est la lumière, mais aussi le souci. Le couple quitte la rue Blomet pour la rue Lacretelle puis s’installe au 19, rue Mazarine où défilent Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Felix Labisse, André Masson, Antonin Artaud ou encore Picasso. Pour Youki, il écrit des poèmes aux allures de chanson. Desnos est un grand amateur de musique. Le jazz, la salsa découverte lors d’un voyage à Cuba en 1928, le tango, le fado et les disques de Damia, Fréhel, Mistinguett et Maurice Chevalier, rengaines reflétant bien son Paris populaire, meublent sa discothèque. Mais on y trouve aussi les 78 tours de Mozart, Beethoven, Erik Satie et, surtout Offenbach. Comme pour la poésie, la musique doit parler à tous. Il s’improvise d’ailleurs chroniqueur musical. En 1932, grâce à Paul Deharme, Desnos se lance dans une carrière radiophonique où son imagination, son humour et sa parole chaleureuse vont faire merveille. Il devient vite assez célèbre et la radio lui offre des ressources que le journalisme de presse écrite (il a quitté la plupart des quotidiens pour ne plus écrire que dans des hebdomadaires édités par la NRF) ne lui assurent plus. Le 3 novembre 1933, à l’occasion du lancement d’un nouvel épisode de la série Fantômas, il crée à Radio Paris la Complainte de Fantômas qui ponctue, sur une musique de Kurt Weill une série de vingt-cinq sketches évoquant les épisodes les plus marquants des romans d’Allain et Souvestre. Antonin Artaud qui assure la direction dramatique tient le rôle de Fantômas, tandis qu’Alejo Carpentier est responsable de la mise en onde sonore. Le succès est grand. Par ailleurs, il publie la série poétique des Sans Cou (1934). En 1936, il entreprend le tour de force de composer un poème par jour. Cet exercice de refonte des écrits automatiques de l’âge d’or dure un an. Certains poèmes paraissent dans Les Portes battantes. Ce sera la seule publication de ces années de succès radiophonique. Grâce à Armand Salacrou, il entre à l’agence Information et publicité, où il anime une équipe chargée d’inventer des slogans publicitaires pour des produits pharmaceutiques (la Marie-Rose, le vermifuge Lune, la Quintonine, le thé des familles, le vin de Frileuse). Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire aux Studios Foniric et anime l’équipe qui invente et réalise au jour le jour les émissions diffusées sur Radio-Luxembourg et le Poste Parisien. Il cherche à la fois à faire rêver ses auditeurs grâce aux capacités suggestives de la radio et à les rendre actifs dans la communication en faisant appel à leurs témoignages. C’est ainsi qu’en 1938 Des songes remporte un grand succès en reprenant à l’antenne des récits de rêves envoyés par les auditeurs. L’expérience radiophonique transforme la pratique littéraire de Desnos : de l’écrit celle-ci se déplace vers des formes plus orales ou gestuelles. L’essentiel pour Desnos est maintenant de communiquer, et la littérature est un moyen parmi d’autres. Ainsi Desnos écrit-il diverses chansons de variété, interprétées par des gens comme le Père Varenne, Margo Lion, Marianne Oswald, Fréhel. Peu à peu ses projets deviennent plus importants : en collaboration avec le compositeur Darius Milhaud, il écrit des cantates comme la Cantate pour l’inauguration du Musée de l’Homme, les commentaires pour deux films de montage de J.B. Brunius (Records 37 et Sources Noires, 1937) et travaille avec Arthur Honegger et Cliquet Pleyel pour des chansons de films. Dans cette période heureuse Desnos est conscient de la montée du fascisme en Europe. S’il s’est brouillé avec Breton et ses amis en 1927 parce qu’il refusait de les suivre dans leur engagement au parti communiste, cela ne signifie pas qu’il se désintéresse de la politique. On peut le définir comme un radical-socialiste, épris de liberté et d’humanisme. Son engagement politique ne va cesser de croître dans les années 1930, avec la « montée des périls ». Dès 1934, il participe au mouvement frontiste et adhère aux mouvements d’intellectuels antifascistes, comme l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le « Comité de vigilance des Intellectuels antifascistes ». Passionné pour la culture espagnole, il est très choqué par la guerre d’Espagne et le refus du Sénat d’y engager la France. Alors que la conjoncture internationale devient de plus en plus menaçante, Desnos renonce à ses positions pacifistes : la France doit, selon lui, se préparer à la guerre, pour défendre l’indépendance de la France, sa culture et son territoire et pour faire obstacle au fascisme. Aussi, en compagnon de route, accepte-t-il de prêter son concours à des manifestations des Maisons de la culture, et accepte-t-il d’écrire des critiques de disques pour le journal communiste Ce soir. Mobilisé en 1939 Desnos fait la drôle de guerre convaincu de la légitimité du combat contre le nazisme. Il ne se laisse abattre ni par la défaite de juin 1940, ni par l’occupation de Paris, où il vit avec Youki. Son activité radiophonique ayant cessé, il redevient journaliste pour Aujourd’hui, le journal d’Henri Jeanson et Robert Perrier. Après l’arrestation de Jeanson, le quotidien est rapidement soumis à la censure allemande mais Desnos ruse, surveille ses paroles et réussit à publier, mine de rien, selon son expression, des articles de littérature qui incitent à préparer un avenir libre. Résistance et déportation Pour Desnos, la lutte est désormais clandestine. Le 20 janvier 1940, il écrit à Youki : « J’ai décidé de retirer de la guerre tout le bonheur qu’elle peut me donner : la preuve de la santé, de la jeunesse et l’inestimable satisfaction d’emmerder Hitler. » Dès juillet 1942, il fait partie du réseau AGIR, auquel il transmet des informations confidentielles parvenues au journal, tout en fabriquant par ailleurs de faux papiers pour des Juifs ou des résistants en difficulté. En 1943, il est averti que ce réseau est infiltré (nombre de ses membres furent d’ailleurs dénoncés, arrêtés et déportés), mais il en demeure membre tout en se rapprochant, sous la recommandation du poète André Verdet, du réseau Morhange, créé par Marcel Taillandier. Dès lors, aux missions de renseignements qu’il effectue pour le premier s’ajoutent très certainement des missions bien plus directes et violentes.Sous son nom ou sous le masque de pseudonymes, il revient à la poésie. Après Fortunes (1942) qui fait le bilan des années trente, il s’adonne à des recherches où poème, chanson, musique peuvent s’allier. Ce sont les couplets d’État de veille (1943) ou les Chantefables (1944) à chanter sur n’importe quel air. Puis Le Bain avec Andromède (1944), Contrée (1944), et les sonnets en argot, comme Le Maréchal Ducono, virulente attaque contre Pétain, qui poursuivent, sous des formes variées, sa lutte contre le nazisme. « Ce n’est pas la poésie qui doit être libre, c’est le poète », dit Desnos. En 1944, Le Veilleur du Pont-au-Change, signé Valentin Guillois, pousse son vibrant appel à la lutte générale, quand le poète est arrêté, le 22 février. Ce jour-là, un coup de téléphone d’une amie bien placée l’avait averti de l’arrivée imminente de la Gestapo, mais Desnos avait refusé de fuir de crainte qu’on emmenât Youki, qui se droguait à l’éther. Interrogé rue des Saussaies, il finit à la prison de Fresnes, dans la cellule 355 de la deuxième division. Il y reste du 22 février au 20 mars. Après d’incroyables recherches, Youki retrouve sa trace et parvient à lui faire porter des colis. Le 20 mars, il est transféré au camp de Royallieu à Compiègne où il trouve la force d’organiser des conférences et des séances de poésie (il y écrit Sol de Compiègne). De son côté, Youki multiplie les démarches dans de nombreux services de la police allemande et obtient que le nom de Desnos soit rayé de la liste des transports. Mais, le 27 avril, le poète fait partie d’un convoi de mille sept-cents hommes dont la destination est Buchenwald. Il y arrive le 12 mai et repart deux jours plus tard pour Flossenbürg : le convoi, cette fois, ne compte qu’un millier d’hommes. Les 2 et 3 juin, un groupe de quatre-vingt-cinq hommes, dont Desnos, est acheminé vers le camp de Flöha, en Saxe où se trouve une usine de textile désaffectée reconvertie en usine pour carlingues de Messerschmitt fabriquées par les prisonniers. De ce camp, Desnos écrit de nombreuses lettres à Youki qui, toutes, témoignent de son ardente énergie comme de son désir de vivre. Le 14 avril 1945 sous la pression des armées alliées, le kommando de Flöha est évacué. Le 15 avril, cinquante-sept d’entre eux sont fusillés. Vers la fin du mois d’avril la colonne est scindée en deux groupes : les plus épuisés – dont Desnos – sont acheminés jusqu’au camp de concentration de Theresienstadt, à Terezin (Protectorat de Bohème et Moravie), les autres sont abandonnés à eux-mêmes. D’après le témoignage de Pierre Berger, le journaliste Alain Laubreaux, partisan actif de la politique de collaboration et antisémite notoire, intervint personnellement pour que Desnos soit déporté comme prévu par le prochain convoi. Laubreaux et Desnos nourrissaient l’un pour l’autre une vieille animosité, marquée notamment par la gifle que le premier reçut du second au Harry’s Bar. Pour Pierre Barlatier, Laubreaux est le responsable de la mort de Desnos Theresienstadt, le poète retrouvé À Theresienstadt, les survivants sont soit abandonnés dans les casemates et les cellules de fortune, soit expédiés au Revier, l’infirmerie. Desnos est de ceux-là. Les poux pullulent, le typhus fait rage. Le 3 mai 1945, les SS prennent la fuite ; le 8 mai, l’Armée rouge et les partisans tchèques pénètrent dans le camp. Les libérateurs traînent avec eux quelques médecins et infirmiers afin de sauver qui peut l’être encore. Sur une paillasse, vêtu de l’habit rayé de déporté, tremblant de fièvre, Desnos n’est plus qu’un matricule. Plusieurs semaines après la libération, un étudiant tchèque, Joseph Stuna, est affecté par hasard à la baraque no 1. En consultant la liste des malades, il lit : Robert Desnos, né en 1900, nationalité française. Stuna sait très bien qui est ce Desnos. Il connaît l’aventure surréaliste ; il a lu Breton, Éluard… Au lever du jour, l’étudiant se met à la recherche du poète au milieu de deux cent-quarante « squelettes vivants » et le trouve. Appelant à l’aide l’infirmière Aléna Tesarova, qui parle mieux le français que lui, Stuna veille et tente de rassurer le moribond au péril de sa vie. Desnos a tout juste eu la force de se relever en entendant son nom et de souffler « Oui, oui, Robert Desnos, le poète, c’est moi. » Ainsi Robert Desnos sort-il de l’anonymat… Leur a-t-il laissé un dernier poème, comme on le croira ? Rien n’est moins sûr. Au bout de trois jours, il entre dans le coma. Le 8 juin 1945, à cinq heures du matin, Robert Desnos meurt. Paul Éluard, dans le discours qu’il prononce lors de la remise des cendres du poète, en octobre 1945 écrit : « Jusqu’à la mort, Desnos a lutté. Tout au long de ses poèmes l’idée de liberté court comme un feu terrible, le mot de liberté claque comme un drapeau parmi les images les plus neuves, les plus violentes aussi. La poésie de Desnos, c’est la poésie du courage. Il a toutes les audaces possibles de pensée et d’expression. Il va vers l’amour, vers la vie, vers la mort sans jamais douter. Il parle, il chante très haut, sans embarras. Il est le fils prodigue d’un peuple soumis à la prudence, à l’économie, à la patience, mais qui a quand même toujours étonné le monde par ses colères brusques, sa volonté d’affranchissement et ses envolées imprévues. » Robert Desnos est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris. Histoire et mythe d’un « dernier poème » Après la guerre, est publié dans la presse française un dernier poème de Desnos, qui aurait été retrouvé sur lui par Joseph Stuna. En réalité, ce texte est le résultat d’une traduction approximative à partir du tchèque de la dernière strophe d’un poème de Desnos écrit en 1926 et dédié à Yvonne George, J’ai tant rêvé de toi : Dans l’infirmerie du camp et vu son état moribond, Desnos n’a eu ni physiquement ni matériellement la possibilité d’écrire quoi que ce soit. On sait aussi avec certitude que Joseph Stuna n’a rapporté que la paire de lunettes de Desnos. Effectivement, la dernière strophe du poème (une première traduction du français en tchèque) accompagne l’annonce du décès de Desnos dans le journal Tchèque “ Svobodné Noviny ” daté du 1er juillet 1945. Le 31 juillet, le même journal publie un article relatant les derniers jours du poète sous le titre Cent fois plus ombre que l’ombre avec, en plus, la fameuse dernière strophe de J’ai tant rêvé de toi. L’article, traduit du tchèque en français (traduction de traduction), paraît le 11 août 1945 dans Les Lettres françaises. Le traducteur n’a pas reconnu, sous le nouveau titre, le poème de 1926. Alejo Carpentier disait que « l’avenir des poètes était écrit à l’avance dans leurs poèmes ». Postérité Les archives et manuscrits de Robert Desnos sont entrés à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet en 1967, légués par Youki (Lucie Badoud) la compagne du poète et déposé par Henri Espinouze, le second mari de Youki. Le fonds général de la bibliothèque ainsi que la Collection de Jacques Doucet, grâce à la médiation d’André Breton qui était conseiller littéraire et artistique auprès de Jacques Doucet au début des années 1920, conservaient déjà des textes de Desnos – dont certains ont été joints a posteriori au fonds Desnos avec les dons de Suzanne Montel et Samy Simon. Repères chronologiques Œuvre Rrose Sélavy (1922-1923) Le Pélican L’Aumonyme (1923) Langage cuit (1923) De l’érotisme. Considéré dans ses manifestations écrites et du point de vue de l’esprit moderne (1923), publication posthume en 1953 ; réédition avec une préface de Annie Le Brun, Paris, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2013. Deuil pour deuil (1924) Les gorges froides (1926) C’est les bottes de 7 lieues cette phrase « Je me vois », illustré d’eaux-fortes par André Masson, Paris, Éditions de la Galerie Simon, 1926. La Liberté ou l’Amour (1927) Les Ténèbres (1927) La Place de l’Étoile (1929), pièce de théâtre publiée dans le quotidien Le Soir Corps et biens (1930) Sans cou (1934) Fortunes (1942) The Night of loveless nights État de veille (1943) Le vin est tiré (1943) Contrée (1944) Le Bain avec Andromède (1944) L’Honneur des poètes (1943) Calixto suivi de contrée (1962), publication posthume Chantefables et chantefleurs (1970), publication posthume Destinée arbitraire (1975), publication posthume Nouvelles-Hébrides et autres textes (1978), publication posthume Rue de la Gaité / Voyage en Bourgogne / Précis de cuisine pour les jours heureux, œuvres illustrées par Lucien Coutaud (1947) La Complainte de Fantômas (1954), publication posthume. Le Veilleur du pont-au-change Le Souci (1943) Les Hiboux (1938) Les trois solitaires, œuvres posthumes et poèmes inédits enrichis de lithographies d’Yvette Alde, Éditions Les 13 épis, 1947. Œuvres regroupées Œuvres de Robert Desnos, sous la direction de Marie-Claire Dumas. Collection Quarto, éditions Gallimard, 2003. Corps et Biens, Collection de poche Poésie/Gallimard. Destinées arbitraires, Collection de poche Poésie/Gallimard. Fortunes, Collection de poche Poésie/Gallimard. La Liberté ou l’amour, Collection de poche L’Imaginaire/Gallimard. Deuil pour deuil, Collection de poche L’Imaginaire/Gallimard. Le vin est tiré..., Collection de poche L’Imaginaire/Gallimard. Chantefleurs, éditions Gründ, 2000. Chantefables, éditions Gründ, 2000. La Ménagerie de Tristan, éditions Gründ, 2000. Un beau navire porte son nom, dessins de Claude Stassart-Springer, éditions de la Goulotte, Vézelay, 2003 Œuvres diverses Période surréaliste Nouvelles Hébrides et autres textes (1922-1930), édition établie, présentée et annotée par Marie-Claire Dumas, éditions Gallimard, 1978 ; réédition avec une préface inédite et des notes augmentées, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2016. Écrits sur l’art Écrits sur les peintres, éditions Flammarion, 1984. Écrits sur le cinéma Les Rayons et les ombres, éditions Gallimard, 1992. Écrits sur la musique Les Voix intérieures, Éditions du Petit Véhicule/l’Arganier, 2005. Éditions en disques compacts Textes de Robert Desnos, mélodies de Jean Wiener, Joseph Kosma, Francis Poulenc, etc., Éditions Integral Distribution. Anthologie poétique de Robert Desnos, lue par Eve Griliquez et Denis Lavant. Livret d’Anne Egger, Éditions Frémeaux et Associés, 2001. Adaptations Le poème Complainte de Robert le Diable de Louis Aragon (Les Poètes, chapitre Spectacle à la lanterne magique, éditions Gallimard, 1960). La chanson Robert le Diable en est extraite par Jean Ferrat et mise en musique par lui en 1968 (Productions Alleluia). On peut citer de nombreux interprètes : Christine Sèvres (première interprète en 1968), Jean Ferrat, Marc Ogeret, Isabelle Aubret, etc. Le poème J’ai tant rêvé de toi est mis en musique et chanté en 1975 par Michel Corringe, sous une forme modifiée. En 2012, Jean-Louis Trintignant l’intègre dans son spectacle Trois poètes libertaires, aux côtés de Boris Vian et de Jacques Prévert. Le 21 octobre 2017, Michel Arbatz (conception, musiques, voix, guitare, bandonéon) et Olivier-Roman Garcia (guitare, bouzouki, arrangements) lui consacrent un spectacle intitulé Desnos et merveilles au Bal Blomet, cabaret à l’emplacement du dancing où Desnos se rendait en voisin presque chaque soir dans les années 1930, et qu’il avait baptisé le « Bal Nègre ». Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Desnos

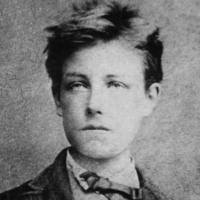

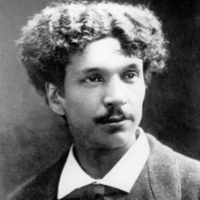

Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures premières de la littérature française. Rimbaud écrit ses premiers poèmes à 15 ans. Selon lui, le poète doit être « voyant » et « il faut être absolument moderne ». Il entretient une aventure amoureuse tumultueuse avec le poète Paul Verlaine. À l'âge de vingt ans, il renonce subitement à l’écriture, sans avoir encore été véritablement publié, pour se consacrer davantage à la lecture, ainsi qu'à la poursuite de sa pratique des langues.