(León Felipe Camino; Tábara, Zamora, 1884 - Ciudad de México, 1968) Poeta español. Representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil, sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequeros (Salamanca) y en 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. Estuvo encarcelado por deudas, administró los hospitales de Guinea, y en 1922 viajó a México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz antes de ser agregado cultural de la embajada española y profesor de literatura en diversas universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil española se encontraba en Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En 1938 se exilió definitivamente en México. Su obra poética se abrió con Versos y oraciones del caminante (1920), cuya sencillez temática y estilística distanció al autor de las corrientes posmodernistas del momento. En el segundo volumen de Versos y oraciones del caminante (1930) vuelven los temas intimistas centrados en la experiencia cotidiana, pero el tono elevado y profético revela el magisterio de W. Whitman, que fue traducido por el autor. La actitud moral comenzó a manifestarse en su siguiente obra, Drop a star (1933), donde las influencias de Whitman, A. Machado, M. de Unamuno y T. S. Eliot se fundieron con un modelo expresivo inspirado en la Biblia, que fue característico de su producción. La experiencia de la guerra civil y el exilio posterior configuraron una voz poética combativa y rebelde, especialmente a través de La insignia (1937), El payaso de las bofetadas y el pescador de caña (1938), El hacha (1939), Español del éxodo y el llanto (1939) y El gran responsable (1940). En estas obras León Felipe encarnó la figura del poeta vidente, entre prometeico y quijotesco, que enuncia su discurso de una manera casi mística: la palabra actúa como una fuerza que redime a los humildes de los sufrimientos e injusticias, aunque a veces sea tan sólo un grito desesperado. Sus composiciones, de gran fuerza lírica y hondo contenido social, rememoran el drama de la guerra, la derrota y el destierro, al tiempo que reflejan la condición humana con apasionado idealismo. Los versos destacan por la sobriedad del léxico, y por un ritmo amplio y reiterativo que le comunica una sonoridad semejante a la de los versículos bíblicos, aunque en ocasiones incurran en lo prosaico o parezcan fruto de un fácil verbalismo. Después de Ganarás la luz (1943), y Parábola y poesía (1944) publicó Antología rota (1947), selección de poemas que llegó a gran número de lectores. Posteriormente aparecieron España e Hispanidad (1947), Llamadme publicano (1950) y El ciervo y otros poemas (1958), este último un canto elegíaco provocado por el fallecimiento de su esposa. En su libro postrero, titulado ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965), reflexiona sobre el tiempo, el sueño y la muerte, temas centrales de su última etapa. Referencias Biografías y Vidas – biografiasyvidas.com/biografia/l/leon_felipe.htm

Humberto Fierro (Quito, 1890 - 1929) fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada Generación decapitada, compuesta por poetas de la aristocracia criolla. Hijo de una familia acomodada, adquirió esmerada educación, y en las propiedades de sus padres dedicó buena parte de su tiempo a la lectura de sus autores preferidos. De una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto, se desempeñó toda su vida como amanuense en una oficina del Ministerio Público, sin preocuparse por mejorar su situación económica. Centró toda su dedicación en la poesía, la música y la pintura, y sobresalió principalmente en el primero de estos campos. Junto con Arturo Borja, Ernesto Noboa Caamaño y Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro conforma el grupo de modernistas denominado la Generación decapitada. Siguiendo los pasos del nicaragüense Rubén Darío, los modernistas ecuatorianos rompen con las formas tradicionales de la poesía, renuncian a la rigidez del verso medido y dan preferencia al ritmo interior; pero, sobre todo, reivindican el ensueño, la fabulación y el entusiasmo como pilares de la creación literaria.

Dosártes nació en Ilobasco. Hijo del trópico y bibliófilo empedernido, ha publicado siete poemarios hasta la fecha. Sus proyectos más recientes son: «Volcánica», «Solaz sobre las nubes» y «Labios de ángel». Actualmente, se dedica enteramente a la literatura. Vive entre Los Ángeles y El Zonte. Lea más en https://amazon.com/author/dosartes © ¡Más amor, más gemidos! Instagram: @julianriveiradosartes riveiraderimas.blogspot.com/ #RiveiradeRimas

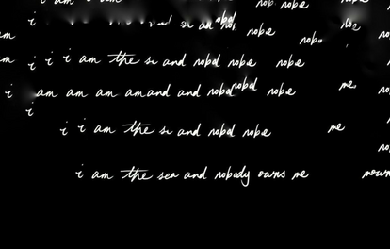

Víctor Lidio Jara Martínez (1932 – 1973), conocido simplemente como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor. Debido a su militancia comunista, fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara como homenaje) por fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet, poco después del Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Infancia Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932 en San Ignacio, localidad de la provincia de Ñuble, Región del Biobío en Chile, en el seno una familia de padres campesinos, originarios de la pequeña localidad de Quiriquina, perteneciente por entonces al Departamento de Bulnes, actualmente San Ignacio, y caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez (originaria del sur de Chile), además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Tenía, además, cuatro hermanos: María, Georgina ("Coca"), Eduardo ("Lalo") y Roberto, el menor. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio.[cita requerida] Juventud La familia se trasladó a la población Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar.[cita requerida] Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor, en San Bernardo. Víctor recordó así su decisión: "Para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Al pensarlo ahora, desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la Iglesia, y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores y me ayudaría a encontrar un amor diferente y más profundo que quizá compensaría la ausencia de amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión, dedicándome al sacerdocio." [cita requerida] Dos años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó el servicio militar. Comienzos artísticos A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años se unió a una compañía teatral, la "Compañía de Mimos de Noisvander", e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía donde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela, muestra del sacrificio que para él significó dedicar su vida al arte. En 1957 ingresó en el Conjunto folclórico Cuncumén y conoció a la artista plástica y cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro: Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora, de Machiavello. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumén viajó por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En 1961 compuso su primera canción, Paloma quiero contarte y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La madre de los conejos, de Alejandro Sieveking. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile (Ituch) la obra Ánimas de día claro, también de Sieveking. Grabó con el grupo Cuncumén el LP Folclore chileno, con dos canciones propias: Paloma quiero contarte y La canción del minero, en la época en que comenzó a desempeñar la función de director en la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época, y hasta 1970, formó parte del equipo estable de directores del Ituch, además de trabajar, entre 1964 y 1967, como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay con la obra Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa del Cioppo en el montaje de El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht, para el Ituch. Compaginó su actividad teatral con la composición musical, y en 1965 dirigió la obra La remolienda, de Sieveking, así como el montaje de La maña, de Ann Jellicoe, por las que recibe el premio Laurel de Oro como mejor director y el Premio de la Crítica del Círculo de Periodistas a la mejor dirección por La Maña. Cantautor "El amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre", oración de Víctor Jara. Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre los años 1966 y 1969, y hasta 1970 actuó como solista en la "Peña de los Parra". Sin abandonar el teatro, en 1966 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. Con la empresa filial chilena de Emi-Odeón grabaría el año siguiente Canciones folclóricas de América, junto a Quilapayún. En 1969 llevó a cabo el montaje de Antígona, de Sófocles, para la Compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción Plegaria a un labrador ganó el primer premio en el primer festival de la Nueva Canción Chilena, y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la Guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la Masacre de Pampa Irigoin (Puerto Montt), en la que murieron 11 personas (incluyendo un niño), bajo la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esa canción critica duramente al ministro de Interior Edmundo Pérez Zújovic, luego asesinado por el grupo extremista Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) (8 de junio de 1971): "Usted debe responder, señor Pérez Zújovic, porqué al pueblo indefenso, contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur." En 1970 participó en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el I Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época participa en la campaña electoral de Unidad Popular y presenta el álbum Canto libre. Al asumir Salvador Allende como Presidente de la República de Chile, Jara es nombrado Embajador Cultural y en 1971 compone la música, junto con Celso Garrido Lecca, de la obra de ballet Los siete estados, de Patricio Bunster, para el Ballet Nacional de Chile. Junto a Isabel Parra e Inti-Illimani entra en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discográfica Dicap edita el disco El derecho de vivir en paz, que le vale el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabaja como compositor de música para continuidad en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973, e investiga y recopila testimonios en Herminda de la Victoria, en los cuales basaría su disco La población. También viaja a la URSS y a Cuba, y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel. Los campesinos de Ránquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar, y dentro de su compromiso social, toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones al parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular y, respondiendo a un llamado de Pablo Neruda, participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabaja simultáneamente en la preparación de varios álbumes que no podría grabar, pero graba el álbum Canto por travesura, último de los que realizó. Tortura y asesinato El golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de ese año, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado, y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio Chile (actualmente "estadio Víctor Jara", lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema),1donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas, le golpean las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado el día 19 del mismo mes. Estando preso escribió su último poema y testimonio Somos cinco mil, también conocido como Estadio Chile. Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura! Reconocimiento del asesinato En 1990, la denominada Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del Cementerio Metropolitano, ubicado a orillas de la Carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas "NN", y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen inglés Joan Turner. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de Santiago de Chile. La viuda, años después, mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente al Golpe de Estado, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre del 2003 se puso su nombre al hasta entonces denominado Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del ex soldado del ejército José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años.6 Éste declaró que cuando le tirotearon, Víctor Jara ya había fallecido, debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial de ejército,7 por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos, con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. El 27 de noviembre de ese mismo año la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal (SML) de Chile y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de «múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida» y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. Se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Estudio judicial del asesinato Bajo la autoridad del juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, en 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades por el mismo. Se acusó de los hechos a José Paredes, autor confeso de algunos de los disparos (aunque después se retractó), y al coronel retirado Mario Manríquez, que era el responsable del centro de detención, quedando fuera del procesamiento como responsable de la orden del asesinato, señalado por los familiares de Víctor Jara, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También fue señalado, por compañeros de cautiverio del músico, el ex coronel Edwin Dimter Bianchi, conocido como "El Príncipe". Entierro y homenaje Una vez finalizados los estudios forenses en noviembre de 2009, se realizó un acto de homenaje, del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara y, posteriormente, recibieron sepultura en el Cementerio General de Santiago de Chile en una procesión fúnebre que congregó a más de 12.000 personas. A diferencia del entierro, prácticamente clandestino, llevado a cabo en 1973, después de su asesinato, el sepelio del día 5 de diciembre de 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Los actos de homenaje y entierro, como señaló Gloria Konig, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, constituyeron una demanda de «verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile». Carta de Ángel Parra a Víctor Jara La expresión de los hechos ocurridos en Chile a raíz del golpe de estado quedan redactados en la carta escrita por Ángel Parra en París, durante su exilio, en diciembre de 1987. Su obra Teatro Entre las obras dirigidas por Víctor Jara se encuentran: * 1959 - Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking. * 1960 - La mandrágora, de Maquiavelo. * 1962 - Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. *1963 - Los invasores, de Egon Wolff. * 1963 - Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking. * 1963 - Dúo, de Raúl Ruiz. * 1964 - Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. * 1965 - La remolienda, de Alejandro Sieveking. * 1965 - La maña, de Ann Jellicoe. * 1966 - La casa vieja, de "Abelardo Estorino". Obras en las que asistió a la dirección: * 1960 - La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, dirigida por Pedro de la Barra. * 1961 - La madre de los conejos, de Alejandro Sieveking, dirigida por Agustín Siré. * 1963 - El círculo de tiza, de Bertolt Brecht, dirigida por Atahualpa del Cioppo. * 1966 - Marat Sade, de Peter Weiss, dirigida por William Oliver. Discografía Discos de estudio * 1966 - Víctor Jara * 1967 - Canciones folclóricas de América (con Quilapayún) * 1967 - Víctor Jara * 1969 - Pongo en tus manos abiertas... * 1970 - Canto libre * 1971 - El derecho de vivir en paz * 1972 - La población * 1973 - Canto por travesura Discos grabados en vivo * 1978 - El recital * 1996 - Víctor Jara en México * 1996 - Víctor Jara habla y canta Ediciones póstumas * 1974 - Víctor Jara / Manifiesto * 1975 - Víctor Jara. Presente * 1975 - Víctor Jara. Últimas canciones * 1979 - Víctor Jara * 1984 - An Unfinished Song * 1990 - Canto a lo Humano * 1992 - Todo Víctor Jara * 1997 - Víctor Jara presente. Colección “Haciendo historia” * 2001 - Víctor Jara habla y canta * 2001 - Manifiesto * 2001 - Antología musical * 2001 - 1959-1969 Obra relacionada con Víctor Jara Víctor Jara ha inspirado a múltiples artistas hispanohablantes contemporáneos, y en particular a músicos. Por ejemplo la carta póstuma de Ángel Parra, con fuerte contenido político. También reciben su nombre distintas edificaciones a lo largo de Chile; entre ellas, la más simbólica y relevante es el estadio donde fue asesinado, antiguo Estadio Chile, que actualmente se llama Estadio Víctor Jara. Desde el año 1993, la Fundación Víctor Jara, una organización sin fines de lucro, se ha hecho cargo de los derechos de autor de Víctor, para organizar y difundir de manera apropiada y artísticamente válida los distintos trabajos del director y cantautor, ya sea por iniciativa propia o por iniciativas de terceros. El teatro del municipio de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria (Canarias, España) recibe el nombre de Víctor Jara en honor al cantautor chileno. Canciones en homenaje a Víctor Jara Véase también: Anexo:Canciones homenaje a Víctor Jara. Existe una enorme cantidad de agrupaciones musicales y cantautores de los más diversos estilos que han escrito canciones ya sea mencionando a Víctor Jara, o hablando de su vida. Esta lista podría crecer enormemente, pues en la actualidad no se detiene, y agrupaciones tanto nuevas como ya reconocidas continúan haciendo homenajes de Víctor. Versiones Existe una enorme cantidad de cantautores y agrupaciones musicales que han interpretado temas de Víctor Jara. Algunos de ellos lo conocieron en vida, mientras que otros fueron influenciados claramente por éste. Adicionalmente, existen otras agrupaciones que, tocando otros estilos musicales, toman sus letras o arreglos para componer sus propias versiones.[cita requerida] Películas y documentales * El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá…. Director: Santiago Álvarez – Cuba (1973) * Compañero: Víctor Jara of Chile. Directores: Stanley Foreman/Martin Smith (documental) – Gran Bretaña (1974) * Il Pleut sur Santiago, starring André Dussollier. Director: Helvio Soto – Francia (1976) * April Hat 30 Tage. Director: Gunther Scholz - Alemania (1978) * El cantor. Director: Dean Reed; escritor: Wolfgang Ebeling – Alemania (1978) * Freedom Highway: Songs that Shaped a Century. Director: Philip King – Estados Unidos (2001) * El derecho de vivir en paz - Documental DVD - Chile 1999. Director. Carmen Luz Parot. * La tierra de las 1000 músicas [Episodio 6: La protesta]. Directores: Luis Miguel/González Cruz – España (2005)11 * La funa de Víctor Jara. Directores: Nélida D. Ruiz de los Paños- Cristian Villablanca R. Documental en coproducción con TV3 Cataluña (España), Paral·lel 40, Cristian Villablanca y Nélida D. Ruiz de los Paños - España/Chile (2007). * An Unfinished Song (Una canción inacabada). Directores: Emma Thompson. Actores: Antonio Banderas. Inspirada en el libro de Joan Jara Víctor Jara, un canto truncado. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara

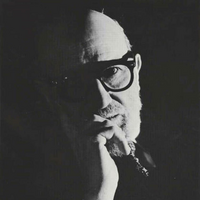

Semblanza Por Graciela González Phillips Enrique González Rojo Arthur nació en México, D.F., el 5 de octubre de 1928 en un ambiente rodeado de libros. Como él mismo cuenta, poco después de haber nacido sobrevino un temblor y se cayeron dos tomos de la Enciclopedia Británica en su cuna y por poco fue víctima de un "Enciclopediazo". Pero esta no fue la única razón por la cual ha dedicado gran parte de su vida a la lectura y escritura de libros. El ambiente le fue propicio. La educación del abuelo y del padre -sobre todo del primero- sembraron en Enrique una afición y un gran placer por la cultura. Desde muy jóven, cuando su abuelo le preguntaba por un libro, sabía en dónde encontrarlo en la biblioteca. Se había convetido en el librero de la casa. Más tarde expresaría claramente cómo esta devoción determinaría su entorno: ha vivido en bibliotecas que tienen casa, no en casas que tienen biblioteca. Desde la muerte del abuelo y en plena juventud, se afanó en el magisterio. En 1959 obtuvo el grado de maestro en filosofía con una tesis llamada: "Anarquismo y materialismo histórico":, cuyos planteamientos el autor ha modificado y superado. Enrique también realizó los estudios del doctorado en filosofía. Ha residido siempre en el Distrito Federal, a excepción de dos años que vivió junto con su familia en Morelia, Michoacán, donde fue invitado a colaborar como profesor de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además del magisterio, Enrique se ha dedicado preferentemente a la literatura, a la filosofía y a la militancia política. Después de haber superado hace dos años una grave enfermedad, se encuentra en una de las épocas más prolíficas de su vida, sumando a su afán de escribir sus antiguos gustos por la múscia y el cine, pero ahora con mayor tiempo y disposición. Dijimos con anterioridad que los cuatro pilares de Enrique González Rojo son el magisterio, la literatura, la filosofía y el compromiso político, y nos parece importante señalar que estas partes se interfluyen a lo largo de sus obras. Es evidente que la claridad con que expresa sus ideas se debe a su larga práctica magisterial, que su poesía enarbola motivos filosóficos y políticos sin perder su estructura poética; también que sus escritos filosóficos toman como tema la poesía o la política y sus ensayos políticos se apoyan en concepciones filosóficas y están pertrechados de su estilo literario. De estas pasiones se hablará a continuación. Referencias http://www.enriquegonzalezrojo.com/semblanza.php

Heberto Padilla (Puerta del Golpe, Pinar del Río, 20 de enero de 1932 - Alabama, Estados Unidos, 24 de septiembre de 2000) fue un poeta y activista cubano, perseguido por el gobierno de la República de Cuba. En 1966 se convirtió en centro de una polémica cultural en las páginas de Juventud Rebelde, a pesar de lo cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía por Fuera del juego, lo que motivó las protestas de la Unión de Escritores ya que el libro era considerado contrarrevolucionario. En 1967 comienza a trabajar en la Universidad de La Habana hasta que el 20 de marzo de 1971 es detenido a raíz del recital de poesía dado en la Unión de Escritores, donde leyó Provocaciones. Padilla fue arrestado junto con la poetisa Belkis Cuza Malé, su esposa desde 1967. Ambos fueron acusados por el Departamento de Seguridad del Estado de “actividades subversivas” contra el gobierno. Su encarcelamiento provocó una reacción en todo el mundo, con las consiguientes protestas de conocidísimos intelectuales entre los que figuraban Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa y muchos otros. Después de 38 días de reclusión en Villa Marista, Padilla leyó en la Unión de Escritores su famosa Autocrítica. Su esposa logró salir con su hijo pequeño hacia Estados Unidos en 1979, y al año siguiente, gracias a la presión internacional, permitió a Padilla viajar también a ese país. Llegó a Nueva York, vía Montreal, el 16 de marzo de 1980. Como testimonian su esposa y el escritor Guillermo Cabrera Infante esta experiencia y el exilio cambiaron a Padilla, que enfermó espiritualmente y nunca pudo reponerse del todo. Murió de un ataque al corazón a los 68 años, recostado en un sofá en Alabama.

Naci en Cuba,Ciudad de la Habana padres divorciados cuando tenia 5 años de edad me crie junto a mis abuelos maternos,despues que mi madre falleció, vine a los Estados Unidos ,ya mi padre se encontraba aqui en Miami, ya falleció, soy divorciada, tengo un hijo varón, soy Ciudadana de los Estado Unido y me gusta escribir y hago poesía desde muy pequeña le doy calma a mis pensamiento escribiendo, y mi mayor ilusión es saber si ellos pueden agradar a la humanidad. Gracias

Roque Dalton García (San Salvador, 14 de mayo de 1935 - 10 de mayo de 1975) fue un poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y periodista salvadoreño. Hijo del inmigrante estadounidense Winnall Dalton, quien estaba casado con Aída Ulloa, y de la enfermera salvadoreña María Josefa García, Roque Dalton fue educado con los jesuitas en el Colegio Externado San José. Viajó a Santiago de Chile en 1953, para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aunque más tarde volvió a San Salvador a continuar sus estudios. En 1957, con otros estudiantes salvadoreños, visitó la URSS para participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad, durante el cual conoció a intelectuales y políticos que luego cobrarían relevancia en el contexto internacional, como el revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca, fundador del FSLN, el poeta guatemalteco que ganaría el Premio Nobel años más tarde, Miguel Ángel Asturias, el poeta argentino Juan Gelman y el poeta turco Nazim Hikmet. Fundó el Círculo Literario Universitario (1956) junto con el poeta guatemalteco exiliado en El Salvador Otto René Castillo. En esta iniciativa participaron otros poetas salvadoreños contemporáneos, como Manlio Argueta, José Roberto Cea y Tirso Canales. Dalton es considerado una de las voces más influyentes de la Generación Comprometida. Encarcelado en 1960, fue liberado en octubre de ese año, al ser derrocado el presidente José María Lemus. Roque Dalton recorrió el mundo, viajó a países como la Unión Soviética y Corea del Norte, y vivió temporadas largas en México, Checoslovaquia y en Cuba. Roque Dalton tiene en su honor haber continuado en el país la estirpe de poetas como Oswaldo Escobar Velado y Pedro Geoffroy Rivas, quienes impulsaron años antes una literatura de denuncia, que describía con cruda realidad la situación económica y social sin dejar escondido nada y sin ser amable con los culpables de la situación. Producción intelectual La ventana en el rostro (1962), El turno del ofendido (México, 1964), Miguel Mármol (Costa Rica, 1972), Pobrecito poeta que era yo... (Costa Rica, 1975), Monografía sobre El Salvador (La Habana, ?), Taberna y otros lugares (Premio Casa de las Américas 1969), Poemas clandestinos (El Salvador, 1975), Historias prohibidas del pulgarcito (México, 1975), Un libro rojo para Lenin (póstumo; Managua, 198?). Es el creador de la pieza poética Poema de amor, donde presenta en forma mordaz ciertos rasgos de identidad de los salvadoreños, en todo tiempo y lugar, pieza que ha sido convertida en el himno nacional verdadero para las mayorías, sobre todo las que se encuentran fuera de El Salvador. Sus textos continúan vigentes después de casi 40 años de haber sido escritos y publicados en diversos países durante los años sesenta y setenta. Muerte Roque fue asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la guerrilla a la cual pertenecía en ese momento, junto con el obrero Armando Arteaga, "Pancho", bajo la acusación de ser agente de la Central de Inteligencia de EE. UU. También fue acusado de trabajar para la inteligencia cubana y de insubordinación ante la Dirección Nacional de la organización. Las acusaciones fueron desmentidas después. El ERP era liderado por Alejandro Rivas Mira. Los otros miembros del ERP que se encontraban al frente de la organización al momento del asesinato son Jorge Meléndez, Vladimir Rogel y Joaquín Villalobos. Poco más de un año después del asesinato, Villalobos pasó a dirigir el ERP y posteriormente formó parte de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), siendo en tal calidad, firmante de los acuerdos de paz en 1992. No se conocen con exactitud los detalles de su asesinato, ni se sabe quién o quiénes lo ejecutaron. Tampoco se tienen datos exactos sobre el lugar donde fue asesinado. Existen dos versiones: una de ellas es que haya sido en una casa de seguridad del ERP ubicada en el Barrio Santa Anita, al sur de la capital salvadoreña. La otra es que haya sido en la zona conocida como El Playón, un lugar de lava seca del volcán de San Salvador. Ambas versiones han sido sostenidas por diferentes participantes en el proceso de guerra de El Salvador. Difusión de sus obras Luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992, sus escritos han sido difundidos de manera legal y forman parte del contenido programático oficial de algunos niveles de educación media. Entre 2005 y 2008 aparecieron los tres volúmenes de su Poesía completa, bajo el sello editorial de la estatal Dirección de Publicaciones de CONCULTURA, labor que fue orientada por el ensayista salvadoreño Rafael Lara Martínez. El primer tomo está prologado por el especialista daltoniano Luis Melgar Brizuela. El segundo y tercer tomo lo prologaron, respectivamente, los también especialistas en Dalton Luis Alvarenga y Miguel Huezo Mixco. La novela "Pobrecito poeta que era yo", publicada un año después de su muerte, por la editorial EDUCA, dirigida por Ítalo López Vallecillos, es un vistazo a su generación literaria (la Generación Comprometida). En ella, toman la voz distintos personajes (Álvaro, un trasunto de Álvaro Menéndez Leal; Arturo, que recuerda al dramaturgo Roberto Arturo Menéndez; Roberto, que es un tanto Roque Dalton y un tanto Roberto Armijo). En conjunto, es una novela en la que se intercalan diarios personales, los recuerdos de la captura y fuga de la cárcel de Cojutepeque en el año 1964, el clima intelectual de El Salvador en 1956, junto a los grandes temas de Dalton: el país, la política, el compromiso del escritor. El capítulo titulado "El party" es un derroche de sentido del humor. Puede leerse como una "Bildungsroman" de la Generación Comprometida. Veinticinco años después de su asesinato, en 2000, el poeta y pintor salvadoreño Javier Alas publicó la primera biografía de este autor, bajo el título Roque Dalton, el turno del poeta. En 2002, el también poeta Luis Alvarenga publicó un trabajo más extenso, El ciervo perseguido. En 2006, el especialista en Roque Dalton, Luis Melgar Brizuela, defendió en el Colegio de México, una extensa tesis doctoral sobre el autor del Poema de amor. Igualmente, en el año 2010, Alvarenga culminó su tesis doctoral sobre Dalton, para ser defendida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Dalton

Gutierre de Cetina (Sevilla, 1520 - México, ¿1557?) Poeta español que fue una de las figuras más significativas del Renacimiento. Su lírica, inspirada esencialmente en Petrarca, se desarrolla en torno al refinado artificio del amor visto en su más típica abstracción. Entre los poetas españoles italianizantes, Cetina es, después de Garcilaso de la Vega, el más notable y el más perfecto, y no se le puede negar el derecho de ocupar el lugar más destacado del parnaso español después de la media docena de celebridades de su época. Descendiente de una ilustre familia de la nobleza, Gutierre de Cetina vivió mucho tiempo en Italia, donde sirvió en las tropas de Carlos V y entabló amistad con los ingenios más insignes de la época, por los cuales estuvo evidentemente influida su orientación poética. Además de Petrarca, le inspiraron Tansillo, Ariosto y Bembo, y entre los españoles, Garcilaso de la Vega en particular. Pasó la mejor parte de su existencia en el refinado ambiente que rodeaba al príncipe de Ascoli, a don Luis de Leyva y al insigne humanista Diego Hurtado de Mendoza, todos ellos amigos íntimos de Cetina. Gutierre de Cetina volvió a España en 1554 y hasta algún tiempo después no encontró nuevas aventuras en las que desahogar su espíritu inquieto. Atraído por la fascinación de la empresa americana, marchó en 1556 a México (donde había estado ya entre 1546 y 1548, aproximadamente) con su tío Gonzalo López, quien se dirigía allí como procurador general. En aquella región de América se pierden las huellas de su vida, y a partir de entonces sólo perdura en el tiempo la leyenda forjada en torno al poeta. La naturaleza americana debió de imprimirse profundamente en la sensibilidad de Gutierre de Cetina, al propio tiempo que la seducción bárbara de aquella civilización. También en México halló el poeta otra inspiradora amorosa: doña Leonor de Osma, de la cual parece haberse enamorado locamente y bajo cuyo balcón, en Puebla de los Ángeles, fue herido por Hernando de Nava, un rival celoso. A partir de 1557 nada se sabe ya acerca de él, por lo que se le cree muerto en tal fecha. La obra poética de Gutierre de Cetina es conocida o a través de fragmentos sacados de manuscritos, o por ejemplos y testimonios, o, finalmente, formando parte de antologías. Bartolomé J. Gallardo, en su conocido Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, presentó abundantes muestras de la obra poética de Cetina; pero hasta que el erudito sevillano Hazañas y La Rúa no publicó sus poesías en 1895, puede decirse que faltó la verdadera base para estudiarlas, al igual que ocurrió con su biografía, acerca de la cual carecemos de datos seguros, a pesar de que muchos investigadores han dedicado a ello sus esfuerzos. Sus obras poéticas están constituidas por madrigales (cinco en total, entre ellos el conocidísimo "A unos ojos", al que debe buena parte de su popularidad), sonetos, canciones, diecisiete epístolas y quince composiciones varias, todas ellas en la línea de la manera italianizante inaugurada por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Es quizás el único poeta español de su época del que no se conoce ninguna composición de carácter castellano en versos cortos, excepto una anacreóntica de cuya paternidad se duda; es preciso subrayar que no todas las poesías publicadas por Hazañas son de atribución segura. Teniendo en cuenta que debió escribir tales composiciones entre los veinte y los veintiséis años, podemos considerar que se trata de una producción abundante; parece seguro que Cetina partió a los veintiséis años para México y que allí ya no escribió nada más. Pero, a pesar de que esa producción sea esencialmente de juventud, raras veces ocurre que produzca tal impresión, y esto, indudablemente, se debe a la preocupación constante de Cetina por seguir los grandes modelos clásicos e italianos. Entre los primeros figuran Marcial, Juvenal y Ovidio; de éste es probable que Cetina tradujera algún fragmento de las Heroídas, si las traducciones que se le atribuyen son en verdad de Cetina. Entre los autores italianos, en primer lugar se halla Petrarca y luego, en orden decreciente de importancia, Tansillo, Bembo y Ariosto. Entre otras influencias importantes se aprecia en Cetina, como en muchos contemporáneos suyos, la de Ausiàs March, que quizás sea la más importante si prescindimos de Petrarca. Todo ello contribuyó a formar la personalidad de Cetina, y justifica un juicio muy acertado del gran poeta sevillano del siglo XVI Fernando de Herrera: "si se hubiese preocupado de la fuerza como lo hizo por la dulzura y la pureza, nadie le habría superado; en cuanto a número, lengua, dulzura y sentimiento, nadie podría negarle un lugar entre los primeros". Ciertamente la admiración y emulación de sus modelos restó a Cetina la espontaneidad que debiera ser natural por su juventud, y acaso también la energía a que se refiere Herrera. Sus epístolas a don Diego Hurtado de Mendoza tienen el contenido moral que se espera del género. Escribió además unos pocos, pero selectos, versos dictados por una inspiración heroica, como el soneto a Cartago o el dedicado a los soldados caídos en Castelnovo. Pero su poesía es casi exclusivamente amorosa, y precisamente en este tema han de buscarse sus más logrados éxitos, sobre todo en sus sonetos, llenos de sorpresas que saltan por doquier a los ojos del lector, y en sus madrigales. En sus composiciones de mayor empeño, las bellezas no son menores que en las breves, pero con notables diferencias a pesar de que en cada caso posean auténticos valores poéticos. Las amadas a las que el poeta alude en sus obras amorosas son principalmente tres. Una va designada con el nombre de Amarilis; por ciertas alusiones geográficas que figuran en los pasajes en que habla de ella, se puede colegir que el poeta la conoció en España. Otra dama, que también debió conocer en España y a la que cortejó unos diez años, si hemos de creer sus palabras, aparece con el nombre de Dórida. Pero el enigma más interesante es el de la tercera dama, que algunos estudiosos han creído identificar con la ilustre Laura Gonzaga. El uso constante de la palabra "lauro", que aparece a menudo y con diversos sentidos, y la certidumbre de que el poeta tuvo familiaridad con la bellísima mujer, ha inducido a algunos eruditos a formular esta hipótesis. A la tal dama estaría dedicado el celebérrimo madrigal que empieza con los versos "Ojos claros, serenos...", composición sobre la que se halla cimentada la popularidad del autor. Referencias Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cetina.htm

Ernesto Cardenal nos cuenta de su infancia, acudiendo a una prosa sencilla, casi «in sordina», para mejor celebrar al personaje que pasó rápidamente y sin excesivo ruido por la vida: «[...] muy pronto comenzó a hablar. Le llevaban su botella de leche a la escuela y la bebía ahí acostado en el suelo porque sólo así la podía beber. Amaba mucho los perros y tenía uno llamado "Gobi" que murió cuando Joaquín tenía doce años. Cuando Joaquín iba a morir dijo a su mamá que quería tener un petate y un perro, para recordar su infancia. La infancia de Joaquín fue en Granada. En el patio de su casa había un palo de mango donde él se subía a leer. Cuenta su mamá que desde el palo le gritaba que quería pan, y ella le subía el pan al palo. Pablo Antonio Cuadra, que era primo de Joaquín, me ha contado que fastidiaba con los perros. Pablo Antonio Cuadra pertenecía a una banda que se llamaba "La Mano Bermeja" y Joaquín pertenecía a una banda enemiga que se llamaba "La Mano Negra". Un día "La Mano Bermeja" le capturó el tesoro a "La Mano Negra", y entre las cosas del tesoro había un cuaderno de versos de Joaquín. Pablo Antonio que ya por entonces comenzaba también a escribir versos admiró los versos de Joaquín y desde entonces fueron amigos. [...]». Referencias http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/joaquin-pasos-o-el-dolor-de-vivir--0/html/0ab71f28-f33b-4bf9-9c97-ce4680a02f2c_3.html Epitafio para Joaquín Pasos de Ernesto Cardenal Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto Y sin un peso Sólo poetas, putas Pero recordadle cuando tengais puentes de concreto, Grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. La guardia nacional anda buscando a un hombre un hombre espera esta noche llegar a la frontera el nombre de ese hombre no se sabe hay muchos hombres más enterrados en una zanja El número y el nombre de esos hombres no se sabe. Ni se sabe el lugar ni el número de zanjas. La guardia nacional anda buscando a un hombre Un hombre espera esta noche salir de Nicaragua 'Joaquín Pasos Arguello' (Granada, Nicaragua 1914 - Managua, Nicaragua 1947) fue un poeta, dramaturgo y ensayista nicaragüense. Nació el 14 de mayo en Granada (Nicaragua). Comenzó a escribir poesía, siendo muy joven. Desde 1929, con tan sólo 16 años, entra a formar parte del grupo "Movimiento de Vanguardia", en el que se cuentan, entre otros, José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, Manolo Cuadra y Luis Alberto Cabrales. Pasos fue el miembro más joven del grupo, y abanderó la tendencia que se conoció como "Anti-Parnaso", por la decisiva lucha contra las formas parnasianas imperantes en las letras nicaragüenses de aquella época. En 1932 se graduó en el Colegio Centroamérica. Colaboró en diversas publicaciones vinculadas a las vanguardias literarias de la época, como el periódico La Reacción, o la revista humorística Los Lunes, donde alcanzó notable popularidad. En varias ocasiones fue encarcelado por sus sátiras contra el dictador Somoza. En 1939 escribió junto a José Coronel Urtecho una pieza teatral titulada Chinfonía burguesa. Murió en Managua un 20 de enero de 1947, debido a problemas de salud provocados por el alcoholismo sin haber llegado a reunir su obra poética en forma de libro. Su muerte provocó una gran conmoción en las letras nicaragüenses. Ese mismo año fue publicada una antología de su obra titulada Breve Suma. En 1962 Ernesto Cardenal realizó una nueva antología más completa bajo el título de Poemas de un joven Sus poemas fueron agrupados de acuerdo al plan que el mismo Joaquín había diseñado: Poemas de un joven que no ha viajado nunca (que incluía poemas sobre países que nunca visitó); Poemas de un joven que no ha amado nunca (que incluía sus poesía amorosa); Poemas de un joven que no sabe inglés (que incluía sus poemas en esa lengua, que aprendió sin maestro desde niño); y además, Misterio indio (sus poemas de temática indígena). Su poema Canto de guerra de las cosas está considerado como el más importante de su producción; su poema Coral de mendigos es digna de la antología latinoamericana más exigente. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Pasos

La escritura sincera es esa que sale de una emoción o de algun sentimiento, es la que lleva vida y eso soy yo; vida. Soy quien transita por mis adentros en este mundo externo que de vez en cuando dejo escrito en alguna nota lo que me gusta llamar "Metamorfosis Poética del Tema Sagrado".

Dedicó su talento a la poesía infantil, siendo reconocido y recordado por todos. Francisco Gabilondo Soler, también conocido como Cri-Cri, fue un cantautor mexicano de música infantil. Nació el 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba, Estado de Veracruz, falleció el 14 de diciembre de 1990 en Texcoco, Estado de México. Fue un compositor mexicano de canciones infantiles, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cri-Cri, el grillito cantor. Sus canciones son famosas en América Latina y han sido traducidas a distintos idiomas. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Infancia Hijo de Tiburcio Gabilondo y de Emilia Soler, Francisco Gabilondo Soler se crio hasta 1928 en su ciudad natal Orizaba, siendo esta ciudad típica de montaña, entre cerros, lluvia, bosques y manantiales. Creció muy alto y era aficionado a aprender; así aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemática, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los aprendió mejor, de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor. La escuela lo aburría por lo que solo cursó hasta el sexto grado de educación básica. Le gustaba leer las obras de Hans Christian Andersen, de Hauff, de Julio Verne y de Emilio Salgari. Al terminar la primaria, continuó con una formación autodidacta, abarcando temas de matemáticas, geografía, historia y literatura universal. Tomó un curso de Linotipista en Nueva Orleáns y otro de navegación por correspondencia desde Maryland, Estados Unidos, pero sus grandes pasiones fueron la astronomía y, en especial, la música, por lo que llegó a dominar el piano, instrumento que tocaba con muy buen gusto. Juventud Desempeñó diferentes actividades durante su adolescencia y juventud, entre ellos probó la natación, después el boxeo y por último, también intenta torear y aunque no lo hacía mal, le molestaba tener que matar el toro por lo que abandonó al poco tiempo esta afición, porque no se sentía a gusto con el trato que se le daba a los animales. Decepcionado por esta y otras razones dentro del arte de la tauromaquia, comenzó a probar suerte como músico y compositor. Inició su carrera como compositor a finales de los años veinte, cuando aún vivía en su natal Orizaba. Compuso ritmos como tango, fox-trot y danzón, aunque desafortunadamente sus primeras obras se perdieron. Llegó a la ciudad de México en 1928 en busca de cumplir su sueño de estudiar Ingresó en al Observatorio Nacional como voluntario, pero lo dejó al poco tiempo por falta de recursos. Se casó muy joven, casi terminando la adolescencia y por insistencia de Rosario Patiño, su primera esposa, que conoció en Orizaba2 (tuvo tres matrimonios), se instaló en la ciudad de México. Aunque su mayor pasión fue siempre la astronomía (donó un telescopio al Observatorio Nacional) la música fue el camino que lo llevó al estrellato. La radio En 1932 incursiona en la estación de radio XYZ con un programa humorístico y de crítica social, por el cual ganó el apodo de El Guasón del Teclado. Posteriormente el Sr. Othón Vélez le da la oportunidad de presentar canciones para niños. El 15 de octubre de 1934 inicia un nuevo programa de 15 minutos -sin patrocinadores ni publicidad- en la XEW en el que narraba historias sobre animales y otros personajes. A sugerencia del mismo Sr. Vélez, adoptó el nombre de Cri-Cri, El Grillito Cantor. Las canciones que interpretó durante esa primera emisión fueron El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón I y El Ropero. El programa se mantuvo al aire durante 27 años, siendo su última emisión el 30 de julio de 1961. Astronomía Ingresó a la Sociedad Astronómica de México4 como miembro activo el 31 de octubre de 1951; construye un observatorio en el pueblo de Tultepec (al norte de la Ciudad de México) para que los aficionados de la S.A.M. hicieran prácticas. Posteriormente cede esas instalaciones a la S.A.M.5 Sobre esta pasión expresaba: "Me gustaba leer los libros de Salgari, de Verne ..., quería ser como [un] pirata de Salgari; a esos piratas lo vi muy buenos, muy generosos y hasta bondadosos ... y así quería ser, un pirata ... pero un pirata debía conocer los mares ..., y la geografía, para recorrer el mundo ... Debía estudiar las estrellas, pues ¿Cómo orientarse en el mar sin conocer las constelaciones? Había que estudiar cosmografía y también aritmética y geometría, pues las cosas se hacen a base de suficiente preparación. Quise ser de todo, astrónomo, geógrafo, ingeniero ..." (...)"Éramos siete [amigos de un colegio] a quienes, creyendo ser ya sabios, se nos metió la idea de concurrir al Observatorio de Tacubaya, no como simples visitantes, sino para que se nos dejara usar los instrumentos para descubrir otros planetas, cometas, y muchas nebulosas ... Don Joaquín Gallo tuvo la paciencia de tolerar nuestro deseo y nos enseñó cosas del Observatorio, pero también nos hizo cierto examen con el que enseñamos el cobre y ya no salimos de ahí tan seguros de nuestro vale. Sin embargo, regresamos, y aunque amablemente se nos permitió incursionar por las instalaciones, sólo pudimos meter la nariz, no nuestro talento. En el observatorio se nos conocía como Los Siete Sabios de Tacubaya ..." A mediados de la década de 1970, para eludir el ambiente urbano, decide retirarse al pueblo de San Miguel Tocuila, cerca de Texcoco, en donde hizo construir una casa con cierta semejanza a la que tuvo en su infancia. A pesar de los efectos de la edad y las limitaciones visuales sigue dedicado a la astronomía con un telescopio y binoculares, con cálculos matemáticos y, excepto en sus últimos días, la lectura. Cine En 1963 se estrenó una película titulada Cri Cri el grillito cantor protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López, sobre la vida de Francisco Gabilondo desde pequeño cuando vivía con su abuela hasta sus últimos años en los que ya no hacía su programa. En la película se interpretan diversas canciones escritas por él y también incluye una secuencia animada por Walt Disney para la canción de Los Cochinitos Dormilones. Discografía Algunos de sus discos editados fueron: * Cri-Cri, El Grillito Cantor (1956) * Tema de Cri-Cri (Entrada) * Llueve * Caminito de la escuela * El teléfono * Baile de los muñecos * Ropavejero * Gato de barrio * El perrito * Guacamaya * Rusiana * Mi burrita * Vals del Rey * Canción de las brujas * Tema de Cri Cri (Salida) * Homenaje a Cri-Cri (1957) *Tema de Cri Crí (Entrada) * Marcha de las letras * Ratón vaquero * La patita * Cucurumbé * Cochinitos dormilones * El Comal y la olla * Marcha de las canicas * Tango medroso * Bombón I * Vals del trompo * El fantasma * Soldadito cojo * Tema de Cri Cri (Salida) * Más Canciones del Grillito Cantor (1958) * Tema de Cri-Crí (Entrada) * El chorrito * El ropero * Fiesta de los zapatos * La muñeca fea * El burrito * El negrito bailarín * Dí por qué * Ché... araña * La merienda * Jorobita * La maquinita * Los caballitos * Tema de Cri Cri (Salida) * Los Amigos de Cri-Cri (1959) * Tema de Cri-Crí (Entrada) * El negrito sandia * Carrusel * El venadito * Lunada * Jota de la jota * Chong-Ki-Fu * El chivo ciclista * Casamiento de los palomos * Marina * ¿Cómo le va? * Gallegada * Papá elefante * Tema de Cri Cri * Cuentos y Canciones de Cri-Cri (1963) * Todo el Año con Cri-Cri (1963) * La cocorica * Escuela de perritos * Al agua todos * Mosquitos trompeteros * Tarde de lluvia * El sillón * Ojitos de cascabel * El calendario * Noche buena * Pastorela mexicana * Lago de cristal * Los Reyes Magos * Tema de Cri Cri (Salida) * 30 Aniversario de Cri-Cri (1964) * Tema de Cri-Crí (Entrada) * Batallón de plomo * El borreguito * El reloj * El gato carpintero * Cochecito de música * Los conejos panaderos * Pobre Cu-Cú * La orquesta de animales * Los pollitos jardineros * El conejo turista * Abuelito * Ratones bomberos * Tema de Cri Cri (Salida) * Conejo Blas a dónde vas (1964) * Tema de Cri-Crí (Entrada) * La cacería * La cotorra viajera * Dos mayates * Clarincito * La cocada * Desfile de los Cupidos * Ratoncitos paseadores * El abejorro mostachón * El peluquero * Tipos friolentos * El conejito enfermo * Los enanos toreros * Tema de Cri Cri (Salida) * Lo Esencial de Cri-Cri (2007) Sony-BMG reeditó el catálogo de Cri-Cri, y se incluyó el primer DVD del Teatro de la Foresta, con el que los niños pueden vivir la experiencia de la música de Cri-Cri a manera de karaoke. ·CD 1 * Tema de Cri-Cri (entrada) * La patita * La muñeca fea * Caminito de la escuela * El ropero * Cochinitos dormilones * Negrito sandía * El fantasma * Canción de las brujas * El burrito * Tango medroso * Fiesta de los zapatos * Orquesta de animales * Mosquitos trompeteros * La olla y el comal * Jicote aguamielero * Marcha de las canicas * Papá elefante * ¡Cómo le va! * Gato de barrio * Campanita y Juan Pestaña ·CD 2 * Ratón vaquero * Cucurumbé * El chorrito * El ropavejero * Di por qué * Los enanos toreros * Los caballitos * Jorobita * La guacamaya * Vals del trompo * La cocorica * Pobre cu-cu * El abejorro mostachón * Ratoncitos paseadores * Llueve * Marcha de las letras * El perrito * El chivo ciclista * La merienda * Che araña * Tema de cri-cri (salida) ·CD 3 (DVD interactivo con 12 temas ilustrados en 3D) * Tema de Cri-Cri (entrada) (DVD) * Gato de barrio (DVD) * Ratoncitos paseadores (DVD) * Chacho muchacho (DVD) * Los ratones bomberos (DVD) * El gato carpintero (DVD) * La muñeca fea (DVD) * El perrito (DVD) * Che araña (DVD) * Tipos friolentos (DVD) * Caminito de la escuela (DVD) * Escuela de perritos (DVD) * Ratón vaquero (DVD) * Saltarina en sol bemol (DVD) Canciones Algunas de las canciones más conocidas de Cri-Cri son: * Abuelito (1936) * Acuarela (1942) * Al agua todos (1935) * Barquito de nuez (1936) * Batallón de plomo (1934) * Baile de los muñecos * Bombón I (1934) * Caminito de la escuela (1934) * Campanita-Juan Pestañas (1936) * Canción de las brujas (1935) * Carrusel (1942) * Casamiento de los palomos (1935) * Castillo azul (1953) * Chacho muchacho (1942) * Che Araña (1942) * Chinescas (1942) * Chong Ki Fu (1934) * Chonita (1945) * Clarincito (1936) * Cleta Dominga (1945) * Cochecito de música (1935) * Cochinitos dormilones (1935) * Cocuyito playero (1935) * ¿Cómo le va? (1945) * Conejos panaderos (1935) * Coro de las chicharras (1936) * Cucurumbé (1936) * Desfile de los cupidos (1936) * Di ¿por qué? (1939) * Dos mayates (1934) * El abejorro mostachón, * El baile de los muñecos, * El banquito, * El borreguito, * El brujo, * El burrito, * El calendario, * El chivo ciclista, * El chorrito, * El comal y la olla * El conejo enfermo, * El conejo turista, * El conejo Blas, * El fantasma, * El gato de barrio, * El jicote aguamielero, * El negrito sandía, * El pato bizco, * El peluquero, * El perrito, * El reloj, * El ropavejero, * El ratón vaquero, * El ropero, * El sillón, * Juan Pestañas, * La marcha de las canicas, * La marcha de las letras, * La marcha de los grillos, * La merienda, * La muñeca fea, * La negrita cucurumbé * La patita , * La sirenita, * Los caballitos, * Los cochinitos dormilones, * Los enanos toreros, * Los ratones bomberos, * Los sueños, * Metete Teté, * Mi amigo Hans, * Minuet de los pájaros, * Mosquitos trompeteros, * Negrito bailarín, * Ojitos de cascabel, * Orquesta de animales, * Papá elefante, * Pinpon, * Pobre cucú, * Pollitos jardineros * Ratoncitos paseadores, * Rusiana, * Solfeo de los patos, * Tango medroso, * Tarde de lluvia, * Tipos friolentos Compuso 210 piezas, de las cuales 207 se conservan y tres están perdidas. Aunque la SACM tiene registradas 228. Además de 300 personajes derivados de sus composiciones, todo esto propiedad de su hijo Tiburcio Gabilondo, a través de la empresa Gabsol, S.A de C.V., la administradora única de los derechos de autor de la obra completa de Francisco Gabilondo Soler. Publicaciones * Gabilondo Soler, Francisco; Cri Cri (1994). Cuentos para cantar y canciones para leer. México D.F.: SEP. ISBN 1789.624 G64. * Gabilondo Soler, Francisco; Prol. De la Colina, José et al (2004). Canciones completas de Francisco Gabilondo Soler. México : Clío SEP. ISBN 1782.42083 G32. Tributos musicales * En 1980 en España, el artista Juan Pardo produjo el disco Cosas de niños en el que Eva Cortés, Mocedades, Miguel Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel interpretaban canciones de Cri-Crí y de los Hermanos Rincón. * En 1992 la banda rockera mexicana El Tri grabó una canción en tributo a Cri Cri titulada Cuando Canta El Grillo. Esta canción aparece en el álbum Indocumentado de El Tri. La canción, escrita por el vocalista Alejandro Lora y el [ex]baterista Pedro Martínez, incluye una línea que dice "Cuando oigo cantar a cri cri se alegra mi corazón... se llena de inspiración, cuando oigo cantar a cri cri, me siento niño otra vez". * En 1979, en la serie mexicana El Chavo fue creada una canción en homenaje a Francisco Gabilondo Soler, titulada "Gracias Crí Crí", escrita por Roberto Gómez Bolaños y que ha sido grabada y re-grabada años después. * En los años 80 se editó un LP donde los cantantes Emmanuel, Plácido Domingo y la francesa Mirelle Mathieu interpretaban una selección de los temas grabados originalmente por Soler. * De 1994 al 2008 se tradujeron 16 canciones de Cri Cri al Idioma Esperanto por el señor y profesor Vicente Valdés Bejarano cuya trayectoria en la música lo coloca como el único mexicano hasta la fecha que ha traducido a este idioma una colección importante de las canciones de Francisco Gabilondo Soler y otra melodías tradicionales mexicanas. Homenaje nacional * En el año 2007 se cumplieron 100 años del nacimiento de Francisco Gabilondo por lo que se le rindieron diversos homenajes a nivel nacional, pero en especial en la Ciudad de México y su ciudad natal, Orizaba. * Del 09 al 20 de octubre de 2007, En el centro cultural Juan Rulfo, de la delegación Benito Juárez de la ciudad de México, se montó una muestra titulada “100 Años 100 Fotos” con 116 fotografías inéditas de las múltiples facetas de Francisco Gabilondo Soler, como padre, marino, astrónomo, boxeador, y las que él tomo como fotógrafo, además de un taller de pintura infantil y conciertos musicales. * El 11 de octubre del 2007, el servicio postal mexicano, emitió planillas de estampillas conmemorativas con su imagen, la de “Cri Cri” y algunos de sus personajes de las canciones. * El 15 de octubre de 2007, se develó un busto, Creación del escultor Humberto Peraza en honor de Francisco Gabilondo Soler, el grillito cantor Cri Cri, en la plaza de los compositores, en que está escrito: "Nació un 6 de octubre de 1907 y murió un 14 de diciembre de 1990." “Compositor, astrónomo, deportista, marino, hombre de viajes y libros con un espíritu libre, inteligente y honesto” En este homenaje como parte del centenario de su nacimiento Alex Lora interpretó “Cuando canta el grillo” tema que había compuesto en su honor. * En el parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en octubre del 2007, se inauguró un monumento homenaje a Francisco Gabilondo, en la que se le muestra tocando un violín y en su hombro el grillito Cri Cri, también tocando su hojita-violín, además existen esculturas de la hormiga y el pescado con bombín bañadas por los chorros de agua de la fuente. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gabilondo_Soler

Paola González Mantilla nació en Bogotá, Colombia el 24 de abril de 2000. Apasionada tanto por la escritura de relatos y poesía, como por la enseñanza del español, inició sus estudios de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha contribuido con microrrelatos y poemas en La primavera la sangre altera V, Microfantasías IV, Porciones del alma V, Pluma, tinta y papel VII, IV Concurso Internacional "Tragedias Poéticas" y V Concurso Literario De Minicuentos “Un Caleidoscopio De Letras”.

José Santos Chocano Gastañodi Extraordinario, controvertido, soberbio y tierno. Así fue, a decir de los estudiosos de las letras peruanas, José Santos Chocano, quien nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Estudió en el Instituto de Lima y, al poco tiempo, se trasladó al Colegio de Lima el cual dirigía Pedro Alfonso Labarthe. Es común que los escritores, poetas y novelistas se mantengan al margen del campo de las ciencias matemáticas. No obstante, José Santos Chocano fue la excepción porque durante su época estudiantil demostró un apego especial por esta rama, específicamente por el álgebra. Incluso su madre le propuso que fuera ingeniero. "Tengo que confesar que los estudios de letras no me despertaron tanto interés como los de ciencias", escribió en una oportunidad el "poeta de América", quien supo mantener un romance —casi imposible— entre los números y las letras. La historia de Chocano en la universidad más antigua de América, San Marcos, se inició cuando apenas tuvo 14 años de edad. Ingresó a la Facultad de Letras. Pero paralelamente se desempeñó como profesor de Matemáticas en el Colegio Secundario de Lima. Obras y logros Su labor poética se inició en 1895 cuando publicó sus primeros libros: Iras santas y En la Aldea. En España, en donde permaneció desde 1905 a 1908, publicó su obra de mayor representación Alma América. En dicho país frecuentó con Rubén Darío, iniciador y máximo representante del modernismo, Miguel de Unamuno, Antonio Manchado y Amado Nervo por citar algunos renombrados poetas. Publicó también La neblina, Azhares, La gran revista, Los cantos del Pacífico, Cantos de vida y esperanza y muchas otras que originaron comentarios y críticas. La pluma de Chocano se extendió por distintas revistas literarias del Continente americano. En vida fue el poeta más conocido y admirado. Por ello en 1921 lo coronaron Poeta Nacional. Y en alguna oportunidad dijo: "Walt Whitman tiene el Norte, pero yo tengo el Sur". Con esta frase sintetizó y exteriorizó su vanidad, todo lo que sus seguidores le hicieron sentir, para bien o para mal. Póstumamente aparecieron obras como El poema del amor doliente, El alma de Voltaire, Memorias. Las mil y una aventuras, Oro de indias, Libro de oro, Poesías escogidas, entre otras. Vaivenes del poeta La vida de Chocano no fue tranquila ni apacible. Fue llevado preso desde muy joven por escribir contra el gobierno de Andrés A. Cáceres (1894). "Fui el verdadero verbo lírico de la revolución", escribió, luego, este poeta en sus Memorias. Al triunfar la revolución de aquella época, Chocano pudo recobrar su libertad. Pudo respirar más allá de las rejas. Y fue así como lo nombran secretario de Manuel Candamo, presidente de la junta transitoria del gobierno peruano. Iniciaba así una carrera diplomática que lo llevó a visitar numerosos países de América. Estuvo en México cuando estalló la revolución a principios del siglo XX. Una página trágica, por decir lo menos, en la historia de Chocano ocurrió en 1925. En ese año se desató una polémica, o más bien discusión, entre Lugones y Vasconsuelos que terminó en tragedia y en la cual los protagonistas fueron Chocano y Edwin Elmore, defensores de los citados literatos, respectivamente. Al respecto el maestro Luis Alberto Sánchez narra lo siguiente: "Elmore (quien había cometido una indiscreción) salió a buscarlo para cobrar la ofensa. Chocano iba en pos de lo mismo. Se encontraron en la imprenta de El Comercio y Chocano, que andaba armado, usó su revolver para repeler la agresión de Elmore a quien derribó de un disparo en el vientre (31, octubre de 1925)". Por este hecho Chocano estuvo preso, pero tan sólo un año, pues fue amnistiado por el Congreso de la República. Al poco tiempo se fue a Chile para continuar su carrera literaria. Pobre pero lleno de orgullo, como lo refieren sus críticos, murió en el citado país sureño a consecuencia de una puñalada de un orate en 1934. La obra poética de José Santos Chocano llena de imaginación, perdura y se mantiene firme al paso de los años. Referencias UNMSM – http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/gaceta/ 2000_n38/art07.htm (Lima, 1875 - Santiago de Chile, 1934). Su vida se vió marcada por una azarosa actividad política. Errante y turbulento, las mil y una aventuras -bajo este título se publicaron póstumamente sus memorias- que llenan la vida de Chocano darían cumplida materia para una novela o una película de intrigas y acción. Acusado de subversión, fue encarcelado a los veinte años. Desempeñó, muy de joven, algunas misiones diplomáticas de su país que le condujeron inicialmente a Centro América (Colombia) y España. De la ciudad de Madrid, donde vivió de 1905 a 1908 (y en la cual recibió la más cálida acogida literaria), tuvo que salir precipitadamente por estar envuelto en ciertos negocios turbios; y a partir de ese momento sus andanzas y malandanzas le volvieron a llevar a numerosos países de América.Fue consejero de Pancho Villa en México. Hizo en los Estados Unidos propaganda ideológica a favor de la Revolución Mexicana; y casi simultáneamente prestaba servicios especiales a un sombrío amigo, el dictador guatemalteco Estrada Cabrera.Condenado a muerte tras la caída de este último, logró el indulto y volvió a su país, donde el dictador Leguía le protegió, hasta que un altercado entre Chocano y el. En Madrid se había dado ya a la práctica de los recitales públicos de su poesía -hecha casi especialmente para ese fin: la declamación-, que luego continuó, y se dice que con grandes beneficios económicos, en las Antillas y otras naciones de la América Central y del Sur. Apenas residió en el Perú; pero allí, pomposamente y según las modas de la época, se le coronó como poeta en 1922. Sus últimos años estuvieron ya definitivamente marcados por el destino trágico al que apuntaba su vivir impetuoso. En Lima, hacia 1925, disparó al joven intelectual y periodista Edwin Elmore, que resultó muerto, el cual venía sosteniendo contra él (pero principalmente contra Leopoldo Lugones) una polémica ideológico-política en la que ninguno de los dos poetas quedaba muy bien parado. A consecuencia sufrió un año de cárcel (antes, y en varias ocasiones, había ido a dar en la sombra); y a la salida de la prisión se trasladó a Santiago de Chile, de donde no regresaría más. Su cálida imaginación le hacía fraguar, y esto de sus años juveniles, negocios fabulosos con los que esperaba amasar una gran fortuna (junto a la poesía, fue ésta la gran vocación de Chocano). Y ahora, en Santiago, se dedicó a la acaso más peregrina de todas estas empresas: la búsqueda de tesoros escondidos. Y un obrero chileno, que al parecer se creía víctima de sus engaños, le dio inesperada muerte a puñaladas. Iba en un tranvía. Buena parte de su obra responde a la ambición de convertirse en el gran poeta épico de Hispanoamérica. A esta vida aventurera se acompaña una obra poética igualmente sostenida por la efusión y la desmesura. Es Chocano, sin duda, el modernista hispanoamericano que más lejos ha quedado de nuestra sensibilidad pues fue la suya una poesía que encarnó, como la de ningún otro coetáneo, esa línea exterior y grandílocua del modernismo que más pronto quedó arrumbado con el tiempo. Se caracterizó por su virtuosismo técnico y sonoro. En rigor, claves suyas fueron algunas actitudes que en principio ocuparon un lugar central en la estética modernista (antes de que ésta comenzara a cuestionarse a sí misma, y a abrirse hacia la más estricta modernidad): el amor a la palabra hermosa, la confianza plena en el lenguaje, el gusto por los ritmos potentes. Mas Chocano estaba dotado de unos robustos pulmones de romántico; pero tal como el romanticismo había sido entendido en la tradición hispánica del XIX, nunca del todo despojada del lastre oratorio de la retórica neoclásica, con lo que todo ello implicaba de una ausencia de lucidez crítica frente al lenguaje y la poesía. Y así este bardo de estro fácil y ubérrimo (bardo es la palabra decimonónica que mejor le cuadra pues los poemas de largo metraje eran en él, parece, cosa de todos los días) llevó aquellas calidades modernistas a un grado notorio de hipérbole y exceso. Y con los instrumentales que de ellos resultaba -la declaración, el énfasis, el tono declamatorio- acarició y practicó la ambición de convertirse en el poeta de América. Y en esta ambición se configura la imagen central de Chocano, y la que de él más se ha sostenido. Dentro del ambiente modernista, su dependencia de Rubén Darío, quizá tenga más afinidad con Salvador Díaz Mirón, por lo rebuscado de sus formas y, en especial, por cierto tono prevanguardista e intelectualista de sus imágenes. De hecho, hay en Chocano una gran variedad de impulsos y modos: subjetivista y épico, decadentista y exaltador de grandezas históricas hispánicas y americanas, etc. Fue aquél un ideal querido y buscado, a veces con una impaciencia casi neurótica, en el continente americano: era necesario a toda costa que surgiese -¡al fin!- el poeta del Nuevo Mundo. No parecía poder serlo Darío, según el dictamen acaso demasiado temprano de José Enrique Rodó, y Chocano se lo propuso abiertamente y entró a saco en el arsenal tópico de América: su geografía y paisaje, la flora y la fauna, la historia y la leyenda, los tipos raciales y criollos. Impostó su voz (no le era difícil), puso al servicio de la causa su férrea egolatría romántica, y zarpó temáticamente a las Indias -dice en «Troquel»- como un Colón del verso. De hecho, así se proclamó: Soy el cantor de América, autóctono y salvaje («Blasón»). Hombre se escasa cultura (se jactaba de no conocer francés ni querer aprenderlo para conservarse "libre de influencias extrañas"), identificaba sorprendentemente América y salvajismo, estimulando apócrifas relaciones de nuestra época no consciente. Hoy sabemos que lo americano, o cualquier categoría de espíritu que abarque un amplia comunidad y un destino histórico, debe buscarse por caminos más secretos y complejos: más sutiles, intuitivos e imponderables -y no por la apropiación mecánica de asuntos y motivos exteriores, en los cuales además no se profundiza. Y podemos ver así el gesto de Chocano, cuando más, como ingenio y equivocado. De todos modos, es de creer que fue sincero; y el encuentro de su egolatría y su asumida temática americanista ha sido descrito justicieramente por Julio Ortega en estos términos: "Muy pronto define [Chocano] su actitud ante la literatura: quiere ser el poeta de un continente, América, y quiere serlo porque en él la persona poética, el insistente yo que desea escribir con mayúscula, se convierte en eje de su poesía, de su idea de la poesía, y porque América le permite desplegar esa primera persona en una dirección en que, pronto, la historia, la raza, el paisaje, confluyen como temas, hacia aquel yo convertido en tema central". Se han notado las naturales influencias que sobre él ejercieron poetas de talante generoso y retórico: la del mexicano Salvador Díaz Mirón, la no siempre benéfica de Víctor Hugo y la emulación (más que influencia) con Whitman. Pues aun quiso parangonarse a éste último: Walt Whitman tiene el Norte; pero yo tengo el Sur, dijo arrogantemente en un verso que muchos entendieron como su lema. Pero no le fue dable apreciar la diferencia esencial; que sin embargo la crítica posterior sí pudo precisar suficientemente. El suyo fue un americanismo de pasatista: vuelto hacia el paisaje y el pasado indígena e hispánico, hacia lo monumental e inmovilizado. El de Whitman, de una grandeza y universalidad de que Chocano carecía, miraba desde el presente hacia el futuro, y era un americanismo vivo y en marcha. No era pequeña la divergencia. Este es el Chocano que alcanzó gran popularidad en su tiempo: el de Alma América y Fiat Lux, libros que lanzados desde Madrid le valieron incluso el reconocimiento de hombres preclaros de esos años (Unamuno, Rodó), empeñados en salvar el espíritu de la hispanidad, que se encontraba seriamente agredido tras el desastre del 98. Muchos poemas de Chocano, como el que titulase «La epopeya del Pacífico», responden igualmente a ese empeño; pero quedan sacrificados en nuestra elección (el lector tiene más a mano los que sobre esa misma voluntad construyó Darío, de mayor hondura de intuiciones y superior maestría artística) en favor del aspecto de su obra que sigue siendo más válido y perdurable: la del poeta descriptivo. Chocano nos dejó, en esos mismos libros, numerosas piezas donde visualizó, de espléndido modo, accidentes y elementos de la geografía y la naturaleza americanas. Con pupila precisa y economía verbales propias de un parnasiano, a la vez que con una palabra menos resonante e imágenes en verdad personales y sugerentes, el peruano alcanzó allí lo más resistente de su obra. Y junto a esas piezas (principalmente sonetos), merecen leerse aquellas otras de inspiración más lírica _«La canción del camino» (en algunas ediciones titulada «Nocturno 18»), «Nostalgia» -donde, si no logra una auténtica hondura, al menos depone su habitual diapasón sonoro y se acerca a un decir más ajustado y entrañable. Se entró también, poéticamente, en la problemática socio-económica del indio («Notas del alma indígena»), en una línea que continúa la tradición iniciada en su país por Manuel González Prada. Y en su poesía última intentó ciertamente un mayor lirismo y una dicción menos rotunda; pero, por curioso modo, no asoma allí el rostro más personal del poeta. Referencias Universitat Jaume – www.ale.uji.es/chocano.htm

Roberto Bolaño Ávalos (Santiago, 28 de abril de 1953 – Barcelona, 15 de julio de 2003) fue un escritor y poeta chileno, autor de más de una veintena de libros, entre los cuales destacan sus novelas Los detectives salvajes, ganadora del premio Herralde en 1998 y Rómulo Gallegos en 1999, y la póstuma 2666. Luego de su muerte se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en lengua española.

Evaristo Francisco Estanislao Carriego nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, el 7 de mayo de 1883 y falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912. Su familia era de largo arraigo en Entre Ríos, descendientes del sevillano Hernán Mejía de Mirabal (El Bravo), uno de los fundadores de la ciudad de “El Barco”, que luego derivó en Santiago del Estero. Durante su niñez se trasladó junto a su familia al barrio de Palermo en Buenos Aires (Calle Honduras entre Bulnes y Mario Bravo).