Info

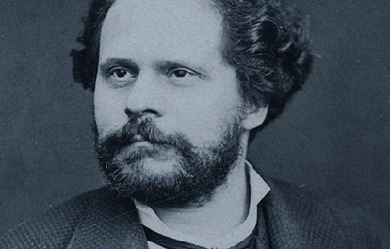

Guido Gustavo Gozzano (Torino, 19 dicembre 1883 – Torino, 9 agosto 1916) è stato un poeta, scrittore e autore di fantascienza italiano. Il suo nome è spesso associato alla corrente letteraria post-decadente del crepuscolarismo. Nato da una famiglia benestante di Agliè, inizialmente si dedicò alla poesia nell’emulazione di D’Annunzio e del suo mito del dandy. Successivamente, la scoperta delle liriche di Giovanni Pascoli lo avvicinò alla cerchia di poeti intimisti che, poi, sarebbero stati denominati “crepuscolari”, accomunati dall’attenzione per “le buone cose di pessimo gusto”, con qualche accenno estetizzante, il "ciarpame reietto, così caro alla mia Musa", come le definì ironicamente lui stesso. Morì a soli 32 anni, a causa del cosiddetto mal sottile, termine caduto in disuso che stava ad indicare la tubercolosi polmonare che lo affliggeva.

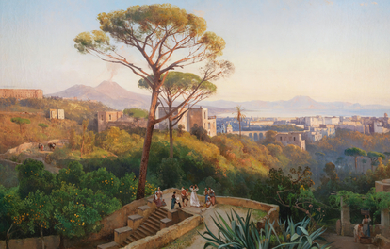

Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato un poeta, scrittore, drammaturgo e filosofo italiano. La sua opera più importante, conosciuta e tradotta in molte lingue è la Gerusalemme liberata (1581), in cui vengono cantati gli scontri tra cristiani e musulmani durante la prima crociata, culminanti nella presa cristiana di Gerusalemme.

Alda Giuseppina Angela Merini (Milano, 21 marzo 1931 – Milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana. «Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi: come tutti i vecchi le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita.»

#ScrittoriItaliani #ScrittriciDonne

L'autore nasce a Monaco di Baviera ( Germania) il 3 luglio del 1987, da genitori calabresi e , dopo un'infanzia trascorsa fra l'Italia e la Baviera , nel 1994 la sua esistenza si stabilizza definitivamente in Calabria, dove compirà gli studi della propria formazione. All'età di 8/9 anni inizia a mostrare una particolare predilezione per l'arte figurativa ( il fumetto ) e successivamente nei primi anni dell'adolescenza , tale interesse si sposta su un altro canale espressivo, ovvero la scrittura e nella fattispecie la poesia, tant'è che nel 2019 pubblica una raccolta di poesie dal titolo " Pane al pane, vino al vino"©con una piccola casa editrice locale, contenente componimenti scritti fra il 2003 ed il 2018. Nel periodo pre- pandemia mette in ordine altri componimenti, racchiudendoli in una raccolta dal titolo "Crisalidi, amnesie di un giorno all'imbrunire"©; scritti che appariranno anche in ordine sparso su diverse antologie e su diverse riviste dedicate alla poesia. Negli anni, partecipa a numerosi concorsi di poesia , tant'è che in uno di questi, precisamente nel 2015 ( al Poetry slam Murazzi) è fra i dieci finalisti a livello regionale ( Calabria). Consegue presso l'Unical , nel 2013 la Laurea in Scienze dell'Educazione. Attualmente vive ancora nella casa in campagna, del paesino calabro della provincia di Cosenza e, a tutt'oggi l'autore trova la linfa necessaria per vivere nella potenza evocativa dell'arte e della poesia ; a suo modo di vedere "Madre rigenerante"dalle capacità curative.

Gabriele D’Annunzio, all’anagrafe Gabriele d’Annunz (io (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del Decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito del titolo di “principe di Montenevoso”.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, noto semplicemente come Niccolò Machiavelli (Firenze, 3 maggio 1469 – Firenze, 21 giugno 1527), è stato uno scrittore, filosofo, storico, drammaturgo, politico e diplomatico italiano, segretario della seconda cancelleria della Repubblica Fiorentina dal 1498 al 1512. Figura controversa nella Firenze dei Medici, è noto come il fondatore della scienza politica moderna, i cui princìpi base emergono dalla sua opera più famosa, Il Principe, nella quale, tra l'altro, è esposto il concetto di ragion di stato nonché è presente la concezione ciclica della storia. Per indicare il fare politico di Machiavelli è stato coniato il termine machiavellico, entrato peraltro nel linguaggio corrente ad indicare un'intelligenza acuta e sottile, ma anche spregiudicata e, proprio per questa connotazione negativa del termine, negli ambiti letterari viene preferito il termine "machiavelliano". L'ortografia del cognome è ambigua; lo stesso filosofo, nel firmarsi, utilizzava la "ch" sia per il nome, sia per il cognome.

Mi chiamo Nicola Rosafio. Ho da sempre la passione per la poesia. Scrivo di rapporti umani, amori finiti o impossibili. La mia scrittura è semplice,avendo fatto studi tecnici, ma proprio per questo arriva a tutti, sperando di sortire le emozioni che solo l’arte puo’ dare, più di tutto la poesia.

Giorgio Caproni (Livorno, 7 gennaio 1912 – Roma, 22 gennaio 1990) è stato un poeta, critico letterario e traduttore italiano. È probabile che la famiglia Caproni abbia ascendenze germaniche e che un lontano parente, Bartolomeo Caproni, lo zi’ Meo, fosse un “contadino e consulente linguistico” del Pascoli.

Antonia Pozzi (Milano, 13 febbraio 1912 – Milano, 3 dicembre 1938) è stata una poetessa italiana. Biografia Figlia di Roberto Pozzi, importante avvocato milanese, e della contessa Lina Cavagna Sangiuliani, nipote di Tommaso Grossi, Antonia scrive le prime poesie ancora adolescente. Studia nel liceo classico Manzoni di Milano, dove intreccia con il suo professore di latino e greco, Antonio Maria Cervi, una relazione che verrà interrotta nel 1933 forse a causa di forti ingerenze da parte dei suoi genitori. Nel 1930 si iscrive alla facoltà di filologia dell’Università statale di Milano, frequentando coetanei quali Vittorio Sereni, suo amico fraterno, Enzo Paci, Luciano Anceschi, Remo Cantoni, e segue le lezioni del germanista Vincenzo Errante e del docente di estetica Antonio Banfi, forse il più aperto e moderno docente universitario italiano del tempo, col quale si laurea nel 1935 discutendo una tesi su Gustave Flaubert. Tiene un diario e scrive lettere che manifestano i suoi molteplici interessi culturali, coltiva la fotografia, ama le lunghe escursioni in bicicletta, progetta un romanzo storico sulla Lombardia, studia tedesco, francese e inglese viaggia, pur brevemente, oltre che in Italia, in Francia, Austria, Germania e Inghilterra, ma il suo luogo prediletto è la settecentesca villa di famiglia, a Pasturo, ai piedi delle Grigne, nella provincia di Lecco, dove si trova la sua biblioteca e dove studia, scrive a contatto con la natura solitaria e severa della montagna. Di questi luoghi si trovano descrizioni, sfondi ed echi espliciti nelle sue poesie; mai invece descrizioni degli eleganti ambienti milanesi, che pure conosceva bene. La grande italianista Maria Corti, che la conobbe all’università, disse che «il suo spirito faceva pensare a quelle piante di montagna che possono espandersi solo ai margini dei crepacci, sull’orlo degli abissi. Era un’ipersensibile, dalla dolce angoscia creativa, ma insieme una donna dal carattere forte e con una bella intelligenza filosofica; fu forse preda innocente di una paranoica censura paterna su vita e poesie. Senza dubbio fu in crisi con il chiuso ambiente religioso familiare. La terra lombarda amatissima, la natura di piante e fiumi la consolava certo più dei suoi simili». Avvertiva certamente il cupo clima politico italiano ed europeo: le leggi razziali del 1938 colpirono alcuni dei suoi amici più cari: «forse l’età delle parole è finita per sempre», scrisse quell’anno a Sereni. A soli ventisei anni si tolse la vita mediante barbiturici in una sera di dicembre del 1938, nel prato antistante all’abbazia di Chiaravalle: nel suo biglietto di addio ai genitori parlò di «disperazione mortale»; la famiglia negò la circostanza «scandalosa» del suicidio, attribuendo la morte a polmonite. Il testamento della Pozzi fu distrutto dal padre, che manipolò anche le sue poesie, scritte su quaderni e allora ancora tutte inedite. È sepolta nel piccolo cimitero di Pasturo: il monumento funebre, un Cristo in bronzo, è opera dello scultore Giannino Castiglioni. La poesia Parte dal crepuscolarismo di Sergio Corazzini: «Appoggiami la testa sulla spalla / che ti carezzi con un gesto lento [...] Lascia ch’io sola pianga, se qualcuno / suona, in un canto, qualche nenia triste» per poi interiorizzarlo: «vivo della poesia come le vene vivono del sangue», scrive. E infatti cerca di esprimere con le parole l’autenticità dell’esistenza, non trovando verità nella propria. Quanto riservata e rigorosa fu la sua breve vita, altrettanto le sue parole, secondo la lezione ermetica, «sono asciutte e dure come i sassi» o «vestite di veli bianchi strappati», ridotte al «minimo di peso», come le descrisse Montale, parole che trasferiscono peso e sostanza alle immagini, per liberare l’animo oppresso ed effondere il sentimento nelle cose trasfigurate. Dall’espressionismo tedesco trae atmosfere desolate e inquietanti:«le corolle dei dolci fioriinsabbiate.Forse nella nottequalche ponte verràsommerso.Solitudine e pianto –solitudine e piantodei larici» oppure:«All’alba pallidi vedemmo le rondinisui fili fradici immotespiare cenni arcani di partenza» o anche: «Petali violami raccoglievi in gremboa sera:quando batté il cancelloe fu oscurala via del ritorno» La crisi di un’epoca s’intreccia alla sua tragedia personale e se, come scrisse in una lettera, «la poesia ha questo compito sublime: di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come sfociano i fiumi nella celeste vastità del mare», quel dolore non si placa nella sua poesia ma, come un fiume carsico, ora vi circola sotterraneo e ora emerge e tracima, sommergendo l’espressione poetica nel modo stesso in cui travolse la sua vita. Antonia Pozzi nel cinema Antonia Pozzi è stata raccontata nel cine-documentario della regista milanese Marina Spada Poesia che mi guardi, presentato fuori concorso alla 66ª Mostra del Cinema di Venezia, tenutasi nel 2009. In occasione del centenario della nascita della poetessa, i registi lecchesi Sabrina Bonaiti e Marco Ongania hanno realizzato un film documentario prodotto da Emofilm intitolato “Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa”, presentato in anteprima a Lecco e Pasturo nel marzo 2014.Il 19 febbraio 2016 esce in sala al Cinema Mexico di Milano il film sulla sua vita intitolato “Antonia” di Ferdinando Cito Filomarino, con Linda Caridi nel ruolo di Antonia Pozzi. È citata in Chiamami col tuo nome, uscito nel 2017, dal personaggio di Marzia (Esther Garrel) che riceve un libro di sue poesie dal protagonista, Elio (Timothée Chalamet). Nel film, ambientato nell’estate del 1983, Elio dona a Marzia una copia dell’edizione Garzanti di Parole curata da Alessandra Cenni e Onorina Dino per la collana Poesia. Questa edizione nella realtà è comparsa per la prima volta nel 1989.

#ScrittoriItaliani #ScrittriciDonne

Nasco a Ceprano (Fr), il 2 luglio del 1965. Trasferito a Roma nel 1972, qui cresco e la Capitale diventa la mia città. Fin da giovane si fa sentire la voglia di scrivere. Più di un romanzo fantasy iniziato, ma mai nessuno finito. La passione per la lettura è forte. Per lo più romanzi, fantasy, gialli, fantascienza, qualche saggio e la passione per quelli storici, soprattutto ambientati nell'antica Roma. I racconti di Danila Comastri Mintanari diventano fonte di ispirazione. Scriverò il primo racconto ad ambientazione storica, Arcanum, auto pubblicato su Amazon. Inizio nel frattempo a buttar giù qualche poesia, niente di che. Una decina di anni fa'inizio a scrivere in maniera più serrata. Sempre auto pubblicati prendono luce L'anima scritta, poi l'anima nel cuore e uno per un pubblico più adulto...Sotto i vestiti l'anima. Solo nel 2022 parte un progetto che vedrà pubblicato da Francesco Tozzuolo Editore il primo libro "vero", Raccolta di pezzi d'anima. Ed ora eccomi qua. Sinceramente cerco persone che sappiano giudicare i miei scritti. A me tutto ciò che scrivo pare pessimo, aspetto il giudizio di chi è sicuramente migliore di me

Il conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario; la profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. «Questo io conosco e sento, Che degli eterni giri, Che dell'esser mio frale, Qualche bene o contento Avrà fors'altri; a me la vita è male»

CANTA O DONNA Canta o donna la tua pagina di suoni racchiusi nelle conchiglie del tuo mare immenso. Sei nata da una costola ma sei sostegno di vita, nessuna come te sa lottare per amore. Non dimenticare la Verità che ti soffiò il Creatore nella natura dei tuoi petali come rosa mattutina. Non dimenticare la grazia femminile che culla la tua anima, in cui ti stendi quando cerchi le braccia della fragranza che ti vela. Non solchi mai il tuo volto di Luna nessuna lacrima di pianto, perché nelle mani hai una dose di pazienza con cui tessere lo scialle per proteggere il tuo mondo... BIOGRAFIA Rosita Matera nasce a Cerignola, in provincia di Foggia. La Puglia, regione che le ha dato i natali, ha influenzato non poco la sua formazione attraverso la schietta solarità della natura e le tradizioni legate a gesti semplici ma ricchi di significato. Da anni si dedica alla scrittura, pittura e fotografia d’autore. Ha studiato presso il Liceo classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola. Insegnante di Informatica, ha frequentato l’ Università “Carlo Bo” di Urbino, completando il corso di studi sulla figura e le opere di Raffaello Sanzio e sul Rinascimento Italiano. Presso l’Università Federico II di Napoli ha conseguito l’Attestato di “Laboratorio di restauro” e “Disegno dello spazio scenico”. Presso l’Università Cattolica di Milano ha frequentato la Scuola Estiva Internazionale di Studi Danteschi. Iscritta a varie associazioni artistiche e culturali e gruppi di scrittura creativa, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti. Nel 2020 vince il Concorso letterario internazionale “Pubblica il tuo libro” per la Casa Editrice “Il Filo di Arianna”. Nel 2021 vince il Concorso nazionale “Dante il Sommo” per il comune di Termoli e nel 2022 il Concorso letterario “Una Corte di Libri”, sezione poesia. Ha pubblicato nell’aprile 2021 la raccolta poetica "Lassù c’è un cuore indecifrabile" per il Filo di Arianna Editore e nel 2023"Giallo è il verso del mattino"- Ivvi Editore. Dal 2018 gestisce il blog letterario “I Colori della Vita” (Tutti i diritti sono riservati L.633/41 )

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) è stato un poeta, scrittore, traduttore e accademico italiano. Giuseppe nacque ad Alessandria d’Egitto, nel quartiere periferico Moharrem Bek, l’8 febbraio del 1888 (ma venne registrato all’anagrafe come nato il 10 febbraio, e festeggiò sempre il suo compleanno in quest’ultima data) da genitori italiani originari della provincia di Lucca.

Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli (Trieste, 9 marzo 1883 – Gorizia, 25 agosto 1957), è stato un poeta, scrittore e aforista italiano. Frequentò, con scarso rendimento, il Ginnasio Dante Alighieri, dove fu promosso ma gli venne sconsigliato di proseguire gli studi al liceo. Si iscrisse dunque all’Imperial Regia Accademia di Commercio e Nautica, che però abbandonò a metà anno. Successivamente si imbarcò su una nave come mozzo.

Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 1374) è stato uno scrittore, poeta, filosofo e filologo italiano, considerato il precursore dell’umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana, soprattutto grazie alla sua opera più celebre, il Canzoniere, patrocinato quale modello di eccellenza stilistica da Pietro Bembo nei primi del Cinquecento.

Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Biografia Dino Campana nacque a Marradi, un piccolo paese tosco-romagnolo sito nella provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. La madre era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di due anni di Dino. Trascorre l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli impediranno comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Frequenta le elementari a Marradi, poi frequenta la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, ed in seguito a Carmagnola (in provincia di Torino), presso il regio liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Quando rientra a Marradi, le crisi nervose si acutizzano, come pure i frequenti sbalzi di umore, sintomi dei difficili rapporti con la famiglia (soprattutto con la madre) ed il paese natío. Per ovviare alla monotonia delle serate marradesi, specie nella stagione invernale, Dino era solito recarsi a Gerbarola, una località poco distante dal borgo, dove con gli abitanti del luogo trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste (la castagna è infatti il frutto tipico di Marradi), comunemente appellate con il nome di bruciati. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all’età di diciotto anni, si iscrive, nell’autunno del 1903, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entra far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Ravenna. Non riesce, però a superare l’esame per diventare sergente, e viene quindi prosciolto dal servizio ed in seguito congedato. Nel 1905 passa alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi il suo trasferimento in Toscana, Campana decide di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta espresse il suo “male oscuro” con un irrefrenabile bisogno di fuggire e dedicarsi ad una vita errabonda: la prima reazione della famiglia, del paese e successivamente anche dell’autorità pubblica, fu quella di considerare le stranezze di Campana come segni lampanti della sua pazzia. Ad ogni sua fuga, che si realizzava con viaggi in paesi stranieri, dove si dedicava ai mestieri più disparati per sostentarsi, seguiva, da parte della polizia (in conformità con il sistema psichiatrico del tempo, così come per le incertezze dei familiari) il ricovero in manicomio. Inoltre, veniva visto con sospetto per i tratti somatici che venivano giudicati “germanici” e per l’impeto con cui discuteva di poesia e filosofia. Internato per la prima volta nel manicomio di Imola (in provincia di Bologna), nel settembre del 1905, ne tenta una fuga già tra il maggio ed il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Verrà arrestato a Bardonecchia (in provincia di Torino) e di nuovo ricoverato ad Imola. Ne uscirà nel 1907, per l’interessamento della famiglia a cui viene affidato. Risale intorno al 1907 un suo viaggio in Argentina, presso una famiglia di lontani parenti emigrati, caldeggiato dagli stessi genitori per liberarlo dal tanto odiato paese natìo, e probabilmente perché il conflitto con la madre si era fatto ormai insanabile. Con molta certezza, Dino Campana accetta di partire per lasciarsi soprattutto alle spalle l’esperienza del manicomio, e perché si sentiva attratto per la nuova meta. Il viaggio in Sudamerica rappresenta comunque un punto particolarmente oscuro della biografia del poeta marradese: se alcuni infatti arrivarono a chiamarlo come “il poeta dei due mondi”, c’è anche chi, come per esempio Ungaretti, sostiene invece che in Argentina Campana non ci andò neppure. Regna una certa confusione anche sulle varie versioni intorno alla datazione e alle modalità del viaggio e sul tragitto del ritorno. Tra le varie ipotesi, quella più accreditata vede la sua partenza nell’autunno del 1907 da Genova, ed abbia vagabondato per l’Argentina fino alla primavera del 1909, quando ricompare a Marradi, dove viene arrestato. Dopo un breve internamento al San Salvi di Firenze, riparte per un viaggio in Belgio, ma viene nuovamente arrestato a Bruxelles, venendo quindi internato presso la maison de santé di Tournay all’inizio del 1910. A questo punto, si rivolge in cerca di aiuto alla famiglia e viene rimandato in Italia, a Marradi: vive un periodo più tranquillo; tra il 1912 ed il 1913, infatti, si immatricola per la seconda volta presso l’ateneo bolognese, ma soltanto dopo due mesi, chiede il trasferimento per Genova. Durante il soggiorno universitario nel capoluogo emiliano ha però modo di frequentare i gruppi di goliardi, con i quali riesce a stringere dei solidi rapporti d’amicizia, e degli appassionati di letteratura della sua età. Proprio sui fogli pubblicati dai goliardi bolognesi, infatti, escono le sue prime prove poetiche, alcune delle quali verranno in seguito incluse nell’opera maggiore di Campana, i Canti Orfici. I Canti Orfici Nel 1913 Campana si reca a Firenze, presentandosi alla redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, suo lontano parente, a cui consegna il suo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno. Non viene però preso in considerazione ed il manoscritto va ben presto perduto (sarà ritrovato solamente sessant’anni dopo, nel 1971, dopo la morte di Soffici, tra le sue carte nella casa di Poggio a Caiano, probabilmente nello stesso posto in cui era stato riposto e subito dimenticato).Dopo qualche mese di attesa irrisposta, Campana scende da Marradi a Firenze per riprendersi il manoscritto. Papini non lo possiede più e lo indirizza da Soffici, che però sostiene di non esserne mai entrato in possesso. Il giovane, la cui mente è già labile, si arrabbia e si dispera, poiché aveva consegnato, ingenuamente, l’unica copia esistente dell’opera. Scrive ed implora insistentemente senza altro risultato che il disprezzo e l’indifferenza di tutto l’ambiente culturale che gravita intorno alle “Giubbe Rosse”. Infine, esasperato, minaccia di venire con il coltello per farsi giustizia dell’"infame" Soffici e dei suoi soci, che definisce “sciacalli”. A proposito del dissidio tra Campana e l’ambiente letterario fiorentino si leggano le parole che Campana scrisse a Papini in una lettera del maggio del 1913: "(...) E se di arte non capite più niente cavatevi da quel focolaio di càncheri che è Firenze e venite qua a Genova: e se siete un uomo d’azione la vita ve lo dirà e se siete artista il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione non sentite che monta attorno a voi l’energia primordiale di cui inossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca. Accademia dei Lincei. Accademia del mantellaccio: sì, voi siete l’accademia del Mantellaccio; con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate di più l’arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del «numero che governa i bei pensieri». La vostra speranza sia fondare l’alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un’intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono: l’immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici: come novità: Le cose che fanno la Primavera. In verità vi dico tutte queste cose non fanno la Primavera ma l’inverno. Ma scrivete un po’ a Marinetti che è un ingegno superiore, scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono: e finitela colla critica” Nell’inverno del 1914, persa ormai ogni speranza di recuperare il manoscritto, Campana decide di riscrivere tutto affidandosi alla memoria e alle sue sparse bozze; in pochi mesi, lavorando anche di notte ed a costo di un enorme sforzo mentale, riesce a riscrivere il libro, con numerose modifiche ed aggiunte. Nella primavera dello stesso anno, Campana riesce finalmente a pubblicare, a proprie spese, la raccolta con il nuovo titolo, appunto, di Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei “poeti-musicisti”. Nel 1915 una recensione ai Canti da parte di Renato Fondi, sul Fanfulla della domenica, gli restituisce "il senso della realtà": trascorre quindi l’anno viaggiando senza una meta fissa tra Torino, Domodossola, ancora Firenze. Scoppia la Grande Guerra: Campana viene esonerato dal servizio militare, ufficialmente per problemi di salute fisica, in realtà perché segnalato ormai come malato psichiatrico grave. Nel 1916 ricerca inutilmente un impiego. Scrive a Emilio Cecchi (che sarà, insieme a Giovanni Boine —che comprese da subito l’importanza di Campana, recensendo i Canti Orfici nel 1914 su Plausi e Botte– e a Giuseppe De Robertis, uno dei suoi pochi estimatori) ed inizia con lo scrittore una breve corrispondenza. A Livorno si scontra con il giornalista Athos Gastone Banti, che scrive su di lui un articolo denigratorio sul quotidiano Il Telegrafo: si arriva quasi al duello.Nello stesso anno conosce la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo Una donna, con la quale instaura un’intensa quanto tumultuosa relazione, che si interromperà all’inizio del 1917, a seguito di un breve incontro nel Natale del 1916, a Marradi. Esistono testimonianze della relazione avvenuta tra Dino e Sibilla nel carteggio pubblicato da Feltrinelli nel 2000: Un viaggio chiamato amore– Lettere 1916-1918. Il carteggio ha inizio con una lettera della Aleramo, datata 10 giugno 1916, nella quale l’autrice esprime la sua ammirazione per i Canti Orfici, dichiarando di esserne stata “incantata e abbagliata insieme”. Sibilla era allora in vacanza nella Villa La Topaia a Borgo San Lorenzo, mentre Campana era in una stazione climatica presso Firenzuola per rimettersi in salute dopo essere stato colpito da una leggera paresi al lato destro del corpo. Ultimi anni e morte Nel 1918, Campana viene internato presso l’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci, nei pressi di Scandicci (in provincia di Firenze). Lo psichiatra Carlo Pariani lo va a trovare per intervistarlo e conferma l’inappellabile diagnosi: ebefrenia, una forma estremamente grave ed incurabile di psicosi schizofrenica; tuttavia il poeta sembra essere a suo agio nel manicomio, vivendo una vita tranquilla e, finalmente, sedentaria.Dino Campana muore in ospedale, sembra per una forma di setticemia, causata dal ferimento con un filo spinato nella zona dello scroto, durante un tentativo di fuga, il 1º marzo del 1932. Il 2 marzo, la salma di Campana viene inumata nel cimitero di San Colombano, a Badia a Settimo, nel territorio di Scandicci, ma nel 1942, su diretto interessamento di Piero Bargellini, viene data alle spoglie del poeta una sepoltura più dignitosa e la salma trova riposo nella cappella sottostante il campanile della chiesa di San Salvatore. Durante la seconda guerra mondiale, il 4 agosto del 1944, i tedeschi, in ritirata, fanno saltare con una carica esplosiva il campanile, distruggendo nel contempo anche la cappella. Nel 1946 le ossa del poeta, in seguito ad una cerimonia alla quale partecipano numerosi intellettuali dell’epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Pratolini ed altri, vengono collocate all’interno della chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo, raggiungendo così la loro dimora attuale. La poetica La poesia di Campana è una poesia nuova nella quale si amalgamano i suoni, i colori e la musica in potenti bagliori. Il verso è indefinito, l’articolazione espressiva in un certo senso monotona ma nel contempo ricca di immagini molto forti di annientamento e purezza. Il titolo allude agli inni orfici, genere letterario attestato nell’antica Grecia tra il II e il III secolo d.C. e caratterizzato da una diversa teogonia rispetto a quella classica. Inoltre le preghiere agli dei (in particolare al dio Protogono) sono caratterizzate dagli scongiuri dal male e dalle sciagure. I temi fondamentali Uno dei temi maggiori di Campana, che si trova già all’inizio dei “Canti Orfici” nelle prime parti in prosa– La notte e Il viaggio e il ritorno– è quello dell’oscurità tra il sogno e la veglia. Gli aggettivi e gli avverbi ritornano con una ripetitiva insistenza come di chi detta durante un sogno, sogno però interrotto da forti trasalimenti (si veda la poesia “l’invetriata”, mirabile spleen baudelairiano). Nella seconda parte– nel notturno di “Genova”, ritornano tutti i miti fondamentali che saranno del Campana successivo: le città portuali, la matrona barbarica, le enormi prostitute, le pianure ventose, la schiava adolescente. Già nella prosa si nota l’uso dell’iterazione, l’uso drammatico dei superlativi, l’effetto d’eco nelle preposizioni, il ricorrere alle parole chiave che creano una forte scenografia. Del Serra ha esaminato le figure ricorrenti in Campana: anastrofi, adnominationes, tmesi anacolutiche e chiasmiche, catacresi, anastrofe con aprosdoketon. L’interpretazione della poesia Nel quindicennio che va dalla sua morte alla fine della seconda guerra mondiale (1932-1945) ed anche in seguito, nel periodo dell’espressionismo e del futurismo, l’interpretazione della poesia di Campana si focalizza sullo spessore della parola apparentemente incontrollata, nascosta in una zona psichica di allucinazione e di rovina. Nei suoi versi, dove vi sono elementi deboli di controllo e di approssimativa scrittura, si avverte – a parere di molti critici – il vitalismo delle avanguardie del primo decennio del XX secolo; dai suoi versi, per la verità, hanno attinto poeti molto differenti tra di loro, come Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto. Campana e Rimbaud Il destino di Campana è stato avvicinato a quello di Rimbaud. Ma, secondo alcuni, tra Campana e il poeta maledetto il punto di contatto (il bisogno di fuggire, l’idea del viaggio, l’abbandono di un mondo civile estraneo) è affrontato in modo molto diverso. Dove Rimbaud abbandona la letteratura per fuggire in Africa e prestarsi a mestieri avventurosi ed alternativi, come il trafficante d’armi, Campana alla fine dei suoi viaggi, senza una vera meta, trova solamente la follia. E se Rimbaud aveva fatto una scelta, Campana non scelse ma fu sopraffatto dagli eventi che attraversarono la sua vita diventandone una vittima: senza però mai disertare la poesia, come, differentemente, aveva fatto il poeta francese. Campana, fino al suo internamento a Castel Pulci, lotterà per la sua poesia e per una vita che non era mai riuscita a donargli nulla in termini di serenità e pace; e anche la strada dell’amore, il suo incontro con Sibilla Aleramo, si trasformerà in una sconfitta. Come scrive Carlo Bo nel saggio “La nuova poesia: Storia della letteratura italiana– il Novecento” (Garzanti, 2001): Eugenio Montale fu tra i primi estimatori ufficiali, il più autorevole ad oggi, delle composizioni di Dino Campana, tanto da dedicargli una poesia o meglio un omaggio a chi meglio di lui aveva saputo piegare le parole fino a renderle ancora più oscure. Sebbene i canti di Dino Campana affondino ben oltre il simbolismo francese, direttamente nelle radici della nostra terra toscana, Campana guarda al Trecento dantesco, al Cavalcanti al Dante della commedia fino ad arrivare ai canti del Foscolo (Giacomo Leopardi ancora non era stato molto diffuso), ed è toccante l’allusione dantesca con cui Eugenio Montale chiude questa struggente lirica di stampo prettamente biografico (di Dino Campana si evitava di citare per motivi piccoli borghesi la sua vita e i suoi amori travagliati nonché il suo pacifismo antinterventista) e proprio per questo ancor più provocatoria: “fino a quando riverso a terra cadde!”. Dino Campana e l’arte La critica ha spesso indagato e continua ad interrogarsi su quanto vi è di figurativo nell’opera del poeta di Marradi, conosciuto dall’immaginario come il poeta folle e visionario. Nel 1937 Gianfranco Contini scriveva «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Nei Canti Orfici sussistono infatti elementi sia visivi che visionari con numerosi riferimenti alla pittura. Analizzando la funzione che questi aspetti hanno all’interno dell’opera si nota con evidenza come al lato visionario, con riferimento a Leonardo, a De Chirico e all’arte toscana, sia affiancato in perfetta coesione quello visivo che trova le sue allusioni nel futurismo. Pasolini, che aveva riletto con molta attenzione l’opera di Campana, aveva scritto «Particolarmente precisa era la sua cultura pittorica: gli apporti nella sua lingua del gusto cubista e di quello del futurismo figurativo sono impeccabili. Alcune sue brevi poesie-nature morte sono tra le più riuscite e se sono alla "manière de" lo sono con un gusto critico di alta qualità». A proposito poi delle conoscenze leonardesche dell’autore si può leggere, in una lettera del 12 maggio 1914 scritta da Campana a Soffici da Ginevra «Ho trovato alcuni studi, purtroppo tedeschi, di psicoanalisi sessuale di Segantini, Leonardo e altri (in particolare “Sesso e carattere” di Otto Weininger) che contengono cose in Italia inaudite: potrei fargliene un riassunto per Lacerba». La critica Dopo la pubblicazione dei “Canti Orfici” inizia subito la critica con tre articoli che, se pur differenti, danno origine al mito Campana: sulla rivista “La Voce” appare, verso la fine del 1914, l’articolo di Giuseppe De Robertis, sulla “Tribuna” quello di Emilio Cecchi e sulla “Riviera Ligure” quello di Giovanni Boine entrambi del 1915. Il ritrovamento del manoscritto de Il più lungo giorno tra le carte di Soffici fu annunciato sul Corriere della Sera del 17 giugno 1971 da Mario Luzi e ha consentito nuove forme di indagini sul complesso degli scritti campaniani. Citazioni e dediche a Dino Campana CinemaA Dino Campana sono stati dedicati quattro film: Dino Campana, 1974, regia di Marco Moretti Inganni, 1985, regia di Luigi Faccini Il più lungo giorno, 1997, regia di Roberto Riviello Un viaggio chiamato amore, 2002, regia di Michele Placido. La Scomparsa, 2016, regia di Maria Luisa CarrettoRomanziAl viaggio di Dino Campana in Uruguay e in Argentina è dedicato il romanzo di Laura Pariani Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi 2015).PoesiaAlla storia di amore fra Campana a la Aleramo è dedicata la poesia Sibilla del poeta Riccardo Savini, inclusa nella raccolta Nero oro ero (2010). Alla relazione tra Dino Campana e Sibilla Aleramo è dedicata la poesia di Daniele Miglio Dino e Sibilla pubblicata nella raccolta intitolata proprio Dino e Sibilla uscita nel 2011 per Edizioni il Papavero. Nell’opera vi sono più riferimenti alla poetica e al pensiero del Campana.TeatroAlla vicenda di Campana sono stati dedicati la pièce teatrale Quasi un uomo dello scrittore argentino Gabriel Cacho Millet (curatore anche dell’epistolario di Campana dal titolo Le mie lettere sono fatte per essere bruciate), la pièce teatrale “ Dino Campana poeta ” (testo di Andrea Manzi) per la regia di Lorenzo Cicero che debuttò a Marradi in occasione del primo centenario della nascita; il racconto di Antonio Tabucchi Vagabondaggio ne Il gioco del rovescio nell’edizione del 1988 e quattro film: il primo, “Dino Campana”, girato nel 1974 in formato S.8 dal giovane Marco Moretti (vincitore del Premio Nazionale "Dal S.8 al 35mm"), incentrato sulle connessioni tra vita e poesia; l’ultimo è quello di Michele Placido Un viaggio chiamato amore (2002), con Stefano Accorsi nei panni di Campana e Laura Morante in quelli di Sibilla Aleramo. A Dino Campana è stato dedicato lo spettacolo “Nottecampana” con Carlo Monni, Arlo Bigazzi, Orio Odori e Giampiero Bigazzi, da cui sono stati tratti il cd omonimo (2009, Materiali Sonori) e il libro “Nottecampana– Storie di Dino Campana o dell’urgenza della poesia” (2010, Editrice Zona). La vicenda biografica e poetica di Dino Campana viene narrata nella pièce teatrale "La più lunga ora, ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo" scritta e diretta da Vinicio Marchioni, (2008) con Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Ruben Rigillo.MusicaAlla vita di Campana è dedicata la canzone di Massimo Bubola dal titolo “Dino Campana” uscita nel 1997 all’interno del disco Mon trésor. Campana è citato nella Canzone per Alda Merini (1999) di Roberto Vecchioni. Il compositore italiano Lorenzo Signorini ha scritto due brani per voce recitante, arpa e percussioni ispirate ai Canti Orfici di Campana: Le Stelle le Pallide Notturne (2003) e La sera di fiera (2004). Il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca ha musicato la poesia di Campana “La petite promenade du poete”, pubblicata nel suo album La breve estate del 2008. Nel 2016 Massimiliano Larocca pubblica il disco “Un mistero di sogni avverati”, nel quale compaiono 13 poesie di Dino Campana musicate integralmente dal cantautore fiorentino. All’album partecipano Riccardo Tesi, Nada, Sacri Cuori, Hugo Race e Cesare Basile “Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane” è citato nel brano del 1998 “Ubriaco canta amore” della BandabardòCinemaI versi Fabbricare fabbricare fabbricare / preferisco il rumore del mare / che dice fabbricare fare e disfare hanno ispirato il titolo del film Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. Nel 2016 è stato realizzato il cortometraggio “L’alluvione ha sommerso”. Il film breve racconta in modo originale la genesi dei Canti Orfici e si lega alla poesia “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” di Eugenio Montale, in cui l’autore ricorda la tragica alluvione di Firenze del 1966 durante la quale, tra le tante cose, l’acqua del fiume Arno gli portò via anche una copia del volume campaniano. La regia del film, prodotto da Esecutivi per lo Spettacolo con il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Luca Dal Canto, già autore di un cortometraggio tratto da una poesia di Giorgio Caproni ("Il cappotto di lana", 2012, 53 selezioni e 16 premi) e di un altro film breve ispirato alla figura di Amedeo Modigliani ("Due giorni d’estate", 2014, 29 selezioni e 5 premi). “L’alluvione ha sommerso” è stato scritto da Dino Castrovilli e Giuseppe Giachi. Dino Campana è interpretato dall’attore e performer turco Murat Onol. Opere di Campana Opera Canti Orfici, Tip. Ravagli, Marradi, 1914 Canti Orfici ed altre liriche. Opera completa, prefazione di B. Binazzi, Vallecchi, Firenze, 1928, pp. 166 Canti Orfici, a cura di Enrico Falqui, terza ed., Vallecchi, Firenze, 1941, pp. 210 Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1952, 1960, 1962 Canti Orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. Falqui, nota critica e commento di Silvio Ramat, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 362 Canti Orfici e altri scritti, a cura di Arrigo Bongiorno, introduzione di Carlo Bo, Mondadori, Milano, 1972, pp. 168 Opere e contributi, a cura di E. Falqui, prefazione di Mario Luzi, note di Domenico De Robertis e S. Ramat, 1972 Carteggio con Sibilla Aleramo, a cura di N. Gallo, Vallecchi, Firenze, 1973 Canti Orfici, introduzione e commento e Fiorenza Ceragioli, Vallecchi, Firenze, 1985, pp. 350 Canti Orfici e altre poesie, introduzione e note di N. Bonifazi, Garzanti, Milano, 1989 Canti Orfici, a cura di M. Lunetta, Newton Compton, Roma, 1989 Opere. Canti Orfici. Versi e scritti sparsi pubblicati in vita. Inediti, a cura di S. Vassalli e C. Fini, TEA, Milano, 1989 Canti Orfici, edizione critica a cura di G. Grillo, Vallecchi, Firenze, 1990 Canti Orfici, commento di M. Caronna, Rubbettino, Messina, 1993 Canti Orfici, a cura di R. Ridolfi, introduzione di P. L. Ladron de Guevara, Libreria Chiari, Firenze, 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Marradi, 1914) Canti Orfici, a cura di C. Bene, Bompiani, Milano, 1999 (con Compact disc) ISBN 88-452-4072-X Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato Martinoni, Einaudi, Torino, 2003 Canti Orfici, edizione anastatica a cura di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, con un apocrifo di Marco Ercolani, una nota di Veronica Pesce e un 'plauso’ di Giovanni Boine, Matisklo edizioni, Savona, 2016 Altro Inediti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1942 Taccuino, a cura di Matacotta, Edizioni Amici della Poesia, Fermo, 1949 (poi in Taccuini, edizione critica e commento di F.Ceragioli, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990) Taccuinetto faentino, a cura di D. De Robertis, Vallecchi, Firenze, 1960 Fascicolo marradese inedito del poeta dei “Canti Orfici”, a cura di F. Ravagli, Giunti-Bemporad Marzocco, Firenze, 1972 Il più lungo giorno. I. Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici, II: Il testo critico, a cura di D. De Robertis, prefazione di E. Falqui, Archivi di Arte e Cultura Dell’Età Moderna– Vallecchi, Roma-Firenze, 1973 (Poi su CD-ROM: Vallecchi, Firenze, 2002 Epistolari D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, G. S. All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1978 Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, 1985 D. Campana– Sibilla Aleramo, Un viaggio chiamato amore, Feltrinelli, Milano, 2003 Dino Campana-Sibilla Aleramo, a cura di Bruna Conti, Feltrinelli, 2000. Da questo carteggio è stato tratto il film Un viaggio chiamato amore (di Michele Placido, 2002) con Stefano Accorsi nel ruolo di Campana e Laura Morante nel ruolo di Sibilla Aleramo. D. Campana, Un po’ del mio sangue– Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, lettere (1910- 1931), a cura di S. Vassalli, BUR, Milano, 2005 D. Campana, Lettere di un povero diavolo, Carteggio (1903-1931) Con altre testimonianze epistolari su Dino Campana (1903-1998) a cura di Gabriel Cacho Millet. In copertina una foto inedita di Dino, Polistampa, 2011. Traduzioni Dino Campana. Cantos órficos/Canti orfici. Tradução de Gleiton Lentz. Desterro: Edições Nephelibata, 2004. Dino Campana. Chants orphiques. Traduction: Christophe Mileschi. Editeur: Éditions L’Âge d’Homme.février 1997. ISBN 2-8251-0849-9 Fumetti Dino Campana. A jornada de um neurastênico/La giornata di un nevrastenico. Fumetti di Aline Daka e traduzione di Gleiton Lentz. (n.t.) Revista Literária em Tradução, n. 7, set. 2013, pp. 337–348. ISSN 2177-5141 Simone Lucciola, Rocco Lombardi, Campana, contributi di G. Cacho Millet, P. Pianigiani, G. Neri, Guida, 2014, ISBN 978-88-97980-17-9 Pablo Echaurren, Vita disegnata di Dino Campana, Editori del Grifo, Montepulciano 1994. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è stato uno scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano. Viene considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo. Biografia L’infanzia Cesare Pavese nacque a Santo Stefano Belbo, un paesino delle Langhe sito nella provincia di Cuneo, presso il cascinale di San Sebastiano, dove la famiglia soleva trascorrere le estati, il 9 settembre del 1908. Il padre, Eugenio Pavese, originario anch’egli di Santo Stefano Belbo, era cancelliere presso il Palazzo di Giustizia di Torino, dove risiedeva con la moglie, Fiorentina Consolina Mesturini, proveniente da una famiglia di abbienti commercianti originari di Ticineto (in provincia di Alessandria), e la primogenita Maria (nata nel 1902), in un appartamento in via XX Settembre 79. Malgrado l’agiatezza economica, l’infanzia di Pavese non fu felice: una sorella e due fratelli, nati prima di lui, erano morti prematuramente. La madre, di salute cagionevole, dovette affidarlo, appena nato, a una balia del vicino paese di Montecucco e poi, quando lo riprese con sé a Torino, a un’altra balia, Vittoria Scaglione. Il padre morì di un cancro al cervello il 2 gennaio del 1914; Cesare aveva cinque anni. Come è stato scritto, «c’erano già tutti i motivi – familiari e affettivi – per far crescere precocemente il piccolo Cesare [...] per una preistoria umana e letteraria che avrebbe accompagnato e segnato la vita dello scrittore». La madre, di carattere autoritario, dovette allevare da sola i due figli: la sua educazione rigorosa contribuì ad accentuare il carattere già introverso e instabile di Cesare. Gli studi Nell’autunno dello stesso 1914, la sorella si ammalò di tifo e la famiglia dovette rimanere a Santo Stefano Belbo, dove Cesare frequentò la prima elementare; le altre quattro classi del ciclo le compì a Torino nell’istituto privato “Trombetta” di via Garibaldi. Come scrive Armanda Guiducci, «S. Stefano fu il luogo della sua memoria e immaginazione; il luogo reale della sua vita, per quarant’anni, fu Torino». Lungo lo stradone che da Santo Stefano Belbo porta a Canelli, nella bottega del falegname Scaglione, Cesare conobbe Pinolo, il più piccolo dei figli del falegname, che descriverà in alcune opere, soprattutto La luna e i falò (come Nuto) e a cui rimarrà sempre legato. Nel 1916 la madre, non riuscendo più a sostenere la gestione dei mezzadri e le spese, decise di vendere la cascina di San Sebastiano e andare a vivere con i figli in una villetta nella località collinare di Reaglie. A Torino Cesare frequentò le scuole medie presso l’Istituto Sociale dei gesuiti, poi si iscrisse al Liceo classico Cavour dove scelse il ginnasio con l’indirizzo moderno (Liceo moderno), che non prevedeva lo studio della lingua greca. Incominciò ad appassionarsi alla letteratura, in particolare ai romanzi di Guido da Verona e di Gabriele D’Annunzio. Con il compagno di studi Mario Sturani incominciò un’amicizia durata tutta la vita e prese a frequentare la Biblioteca Civica, scrivendo i primi versi. Nell’ottobre 1923 Pavese si iscrisse al liceo D’Azeglio e scoprì, in particolare, l’opera di Alfieri. Trascorse gli anni di liceo tra i primi amori adolescenziali e le amicizie, come quella con Tullio Pinelli, cui farà leggere per primo il dattiloscritto di Paesi tuoi e scriverà una lettera prima del suicidio. Cesare rimase a lungo a casa da scuola a causa di una pleurite che si era preso rimanendo a lungo sotto la pioggia per aspettare una cantante ballerina di varietà in un locale frequentato dagli studenti, della quale si era innamorato. Era il 1925 e frequentava la seconda liceo. L’anno seguente fu scosso profondamente dalla tragica morte di un suo compagno di classe, Elico Baraldi, che si era tolto la vita con un colpo di rivoltella. Pavese ebbe la tentazione di emulare quel gesto, come testimonia la poesia inviata il 9 gennaio 1927 all’amico Sturani. Il suo insegnante di italiano e latino fu l’antifascista Augusto Monti, che gli insegnò un metodo rigoroso di studio improntato all’estetica crociana frammista ad alcune concezioni di De Sanctis. Nel 1926, conseguita la maturità liceale, inviò alla rivista “Ricerca di poesia” alcune liriche, che furono però respinte. Si iscrisse intanto alla Facoltà di lettere dell’Università di Torino e continuò a scrivere e a studiare con grande fervore l’inglese, appassionandosi alla lettura di Sherwood Anderson, Sinclar Lewis e soprattutto Walt Whitman, mentre le sue amicizie si allargarono a coloro che diventeranno, in seguito, intellettuali antifascisti di spicco: Leone Ginzburg, Norberto Bobbio, Massimo Mila e Giulio Einaudi. L’interesse per la letteratura americana divenne sempre più rilevante e così incominciò ad accumulare materiale per la sua tesi di laurea, mentre proseguivano i timidi amori permeati dalla sua visione angelicante della donna. Intanto si immergeva sempre più nella vita cittadina, e così scriveva all’amico Tullio Pinelli: Leggendo Babbit di Sinclair Lewis, Pavese volle capire a fondo lo slang. Incominciò così una fitta corrispondenza con un giovane musicista italoamericano, Antonio Chiuminatto, conosciuto qualche anno prima a Torino, che lo aiutò ad approfondire l’americano a lui più contemporaneo. Così scrisse al corrispondente d’oltreoceano: Negli anni successivi, proseguì gli studi con passione, scrisse versi e lesse molto, soprattutto autori americani come Hemingway, Lee Masters, Cummings, Lowell, e la Stein; incominciò a tradurre per l’editore Bemporad Our Mr. Wrenn di Sinclair Lewis e scrisse per Arrigo Cajumi, membro del comitato direttivo della rivista “La Cultura”, il suo primo saggio sull’autore di Babbitt, cominciando così la serie detta Americana. Nel 1930 presentò la sua tesi di laurea “Sulla interpretazione della poesia di Walt Whitman” ma Federico Oliviero, il professore con il quale doveva discuterla, la rifiutò all’ultimo momento perché troppo improntata all’estetica crociana e quindi scandalosamente liberale per l’età fascista. Intervenne però Leone Ginzburg: la tesi venne così accettata dal professore di Letteratura francese Ferdinando Neri e Pavese poté laurearsi con 108/110. L’attività di traduttore e l’insegnamento Nello stesso anno morì la madre e Pavese rimase ad abitare nella casa materna con la sorella Maria, dove visse fino al penultimo giorno della sua vita e incominciò, per guadagnare, l’attività di traduttore in modo sistematico alternandola all’insegnamento della lingua inglese. Per un compenso di 1000 lire tradusse Moby Dick di Herman Melville e Riso nero di Anderson. Scrisse un saggio sullo stesso Anderson e, ancora per “La Cultura”, un articolo sull’Antologia di Spoon River, uno su Melville e uno su O. Henry. Risale a questo stesso anno la prima poesia di Lavorare stanca. Ottenne anche alcune supplenze nelle scuole di Bra, Vercelli e Saluzzo e incominciò anche a impartire lezioni private e a insegnare nelle scuole serali. Nel periodo che va dal settembre 1931 al febbraio 1932 Pavese compose un ciclo di racconti e poesie dal titolo Ciau Masino rimasto a lungo inedito, che verrà pubblicato per la prima volta nel 1968 in edizione fuori commercio e contemporaneamente nel primo volume dei Racconti delle “Opere di Cesare Pavese”. Nel 1933, per poter insegnare nelle scuole pubbliche si arrese, pur malvolentieri, alle insistenze della sorella e di suo marito e si iscrisse al partito nazionale fascista, cosa che rimprovererà più tardi alla sorella Maria in una lettera del 29 luglio 1935 scritta dal carcere di Regina Coeli: “A seguire i vostri consigli, e l’avvenire e la carriera e la pace ecc., ho fatto una prima cosa contro la mia coscienza”. Continuava intanto l’attività di multilingua, che terminò solamente nel 1947. Nel 1933 tradusse Il 42º parallelo di John Dos Passos e Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce. Ebbe inizio in questo periodo un tormentato rapporto sentimentale con Tina Pizzardo, la “donna dalla voce rauca” alla quale dedicherà i versi di Incontro nella raccolta Lavorare stanca. L’incarico all’Einaudi Giulio Einaudi aveva intanto fondato la sua casa editrice. Le due riviste, “La riforma sociale” di Luigi Einaudi e “La Cultura”, che era stata concepita da Cesare De Lollis e in quel momento era diretta da Cajumi, si fusero dando vita a una nuova “La Cultura” della quale doveva diventare direttore Leone Ginzburg. Ma molti partecipanti del movimento "Giustizia e Libertà", tra cui anche Ginzburg, all’inizio del 1934 vennero arrestati e la direzione della rivista passò a Sergio Solmi. Pavese, intanto, fece domanda alla casa editrice per poter sostituire Ginzburg e, dal maggio di quell’anno, essendo egli tra i meno compromessi politicamente, incominciò la collaborazione con l’Einaudi dirigendo per un anno “La Cultura” e curando la sezione di etnologia. Sempre nel 1934, grazie alla raccomandazione di Ginzburg, riuscì a inviare ad Alberto Carocci, direttore a Firenze della rivista Solaria, le poesie di Lavorare stanca che vennero lette da Elio Vittorini con parere positivo tanto che Carocci ne decise la pubblicazione. L’arresto e la condanna per antifascismo Nel 1935 Pavese, intenzionato a proseguire nell’insegnamento, si dimise dall’incarico all’Einaudi e incominciò a prepararsi per affrontare il concorso di latino e greco ma, il 15 maggio, una delazione dello scrittore Dino Segre portò agli arresti di intellettuali aderenti a "Giustizia e Libertà", venne fatta una perquisizione nella casa di Pavese, sospettato di frequentare il gruppo di intellettuali a contatto con Ginzburg, e venne trovata, tra le sue carte, una lettera di Altiero Spinelli detenuto per motivi politici nel carcere romano. Accusato di antifascismo, Pavese venne arrestato e incarcerato dapprima alle Nuove di Torino, poi a Regina Coeli a Roma e, in seguito al processo, venne condannato a tre anni di confino a Brancaleone Calabro. Ma Pavese, in realtà, era innocente, poiché la lettera trovata era rivolta a Tina Pizzardo, la “donna dalla voce rauca” della quale era innamorato. Tina era però politicamente impegnata e iscritta al Partito comunista d’Italia clandestino e continuava ad avere contatti epistolari con Spinelli e le lettere pervenivano a casa di Pavese che le aveva permesso di utilizzare il suo indirizzo. Il 4 agosto 1935 Pavese giunse quindi in Calabria, a Brancaleone, e qui scrisse ad Augusto Monti «Qui i paesani mi hanno accolto umanamente, spiegandomi che, del resto, si tratta di una loro tradizione e che fanno così con tutti. Il giorno lo passo “dando volta”, leggicchio, ristudio per la terza volta il greco, fumo la pipa, faccio venir notte; ogni volta indignandomi che, con tante invenzioni solenni, il genio italico non abbia ancora escogitato una droga che propini il letargo a volontà, nel mio caso per tre anni. Per tre anni! Studiare è una parola; non si può niente che valga in questa incertezza di vita, se non assaporare in tutte le sue qualità e quantità più luride la noia, il tedio, la seccaggine, la sgonfia, lo spleen e il mal di pancia. Esercito il più squallido dei passatempi. Acchiappo le mosche, traduco dal greco, mi astengo dal guardare il mare, giro i campi, fumo, tengo lo zibaldone, rileggo la corrispondenza dalla patria, serbo un’inutile castità». Nell’ottobre di quell’anno aveva incominciato a tenere quello che nella lettera al Lajolo definisce lo “zibaldone”, cioè un diario che diventerà in seguito Il mestiere di vivere e aveva fatto domanda di grazia, con la quale ottenne il condono di due anni. Nel 1936, durante il suo confino, venne pubblicata la prima edizione della raccolta poetica Lavorare stanca che, malgrado la forma fortemente innovativa, passò quasi inosservata. Il ritorno a Torino Verso la fine del 1936, terminato l’anno di confino, Pavese fece ritorno a Torino e dovette affrontare la delusione di sapere che Tina stava per sposarsi con un altro e che le sue poesie erano state ignorate. Per guadagnarsi da vivere riprese il lavoro di traduttore e nel 1937 tradusse Un mucchio di quattrini (The Big Money) di John Dos Passos per Mondadori e Uomini e topi di Steinbeck per Bompiani. Dal 1º maggio accettò di collaborare, con un lavoro stabile e per lo stipendio di mille lire al mese, con la Einaudi, per le collane “Narratori stranieri tradotti” e “Biblioteca di cultura storica”, traducendo Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders di Defoe e l’anno dopo La storia e le personali esperienze di David Copperfield di Dickens oltre all’Autobiografia di Alice Toklas della Stein. Il passaggio alla prosa Nel frattempo incominciò a scrivere i racconti che verranno pubblicati postumi, dapprima nella raccolta “Notte di festa” e in seguito nel volume de I racconti e fra il 27 novembre del 1936 e il 16 aprile del 1939 completò la stesura del suo primo romanzo breve tratto dall’esperienza del confino intitolato Il carcere (il primo titolo era stato Memorie di due stagioni) che verrà pubblicato dieci anni dopo. Dal 3 giugno al 16 agosto scrisse Paesi tuoi che verrà pubblicato nel 1941 e sarà la prima opera di narrativa dello scrittore data alle stampe. Si andava intanto intensificando, dopo il ritorno dal confino di Leone Ginzburg da Pizzoli, negli Abruzzi, l’attività del gruppo clandestino di "Giustizia e Libertà" e quella dei comunisti con a capo Ludovico Geymonat. Pavese, che era chiaramente antifascista, venne coinvolto e, al di qua di una precisa e dichiarata definizione politica, incominciò ad assistere con crescente interesse alle frequenti discussioni che avvenivano a casa degli amici. Conobbe in questo periodo Giaime Pintor che collaborava ad alcune riviste letterarie ed era inserito alla Einaudi come traduttore dal tedesco e come consulente e nacque tra loro una salda amicizia. Il periodo della guerra Nel 1940 l’Italia era intanto entrata in guerra e Pavese era coinvolto in una nuova avventura sentimentale con una giovane universitaria che era stata sua allieva al liceo D’Azeglio e che gli era stata presentata da Norberto Bobbio. La ragazza, giovane e ricca di interessi culturali, si chiamava Fernanda Pivano e colpì lo scrittore a tal punto che il 26 luglio le propose il matrimonio; malgrado il rifiuto della giovane, l’amicizia continuò. Alla Pivano Pavese dedicò alcune poesie, tra le quali Mattino, Estate e Notturno, che inserì nella nuova edizione di Lavorare stanca. Lajolo scrive che "Per cinque anni Fernanda fu la sua confidente, ed è in lei che Pavese tornò a sperare per avere una casa ed un amore. Ma anche quella esperienza – così diversa – si concluse per lui con un fallimento. Sul frontespizio di Feria d’agosto sono segnate due date: 26 luglio 1940, 10 luglio 1945, che ricordano le due domande di matrimonio fatte a Fernanda, con le due croci che rappresentano il significato delle risposte". In quell’anno Pavese scrisse La bella estate (il primo titolo sarà La tenda), che verrà pubblicato nel 1949 nel volume dal titolo omonimo che comprende anche i romanzi brevi Il diavolo sulle colline e Tra donne sole; tra il 1940 e il 1941 scrisse La spiaggia, che vedrà una prima pubblicazione nel 1942 su “Lettere d’oggi” di Giambattista Vicari. Nel 1941, con la pubblicazione di Paesi tuoi, e quindi l’esordio narrativo di Pavese, la critica sembrò accorgersi finalmente dell’autore. Intanto, nel 1942, Pavese venne regolarmente assunto dalla Einaudi con mansioni di impiegato di prima categoria e con il doppio dello stipendio sulla base del contratto nazionale collettivo di lavoro dell’industria. Nel 1943 Pavese venne trasferito per motivi editoriali a Roma dove gli giunse la cartolina di precetto ma, a causa della forma d’asma di origine nervosa di cui soffriva, dopo sei mesi di convalescenza all’Ospedale militare di Rivoli venne dispensato dalla leva militare e ritornò a Torino che nel frattempo aveva subito numerosi bombardamenti e che trovò deserta dai numerosi amici, mentre sulle montagne si stavano organizzando le prime formazioni partigiane. Nel 1943, dopo l’8 settembre, Torino venne occupata dai tedeschi e anche la casa editrice venne occupata da un commissario della Repubblica sociale italiana. Pavese, a differenza di molti suoi amici che si preparavano alla lotta clandestina, si rifugiò a Serralunga di Crea, piccolo paese del Monferrato, dov’era sfollata la sorella Maria e dove strinse amicizia con il conte Carlo Grillo, che diventerà il protagonista de Il diavolo sulle colline. A dicembre, per sfuggire a una retata da parte dei repubblichini e dei tedeschi, chiese ospitalità presso il Collegio Convitto dei padri Somaschi di Casale Monferrato dove, per sdebitarsi, dava ripetizioni agli allievi. Leggeva e scriveva apparentemente sereno. Il 1º marzo, mentre si trovava ancora a Serralunga, gli giunse la notizia della tragica morte di Leone Ginzburg avvenuta sotto le torture nel carcere di Regina Coeli. Il 3 marzo scriverà: «L’ho saputo il 1º marzo. Esistono gli altri per noi? Vorrei che non fosse vero per non star male. Vivo come in una nebbia, pensandoci sempre ma vagamente. Finisce che si prende l’abitudine a questo stato, in cui si rimanda sempre il dolore vero a domani, e così si dimentica e non si è sofferto». Gli anni del dopoguerra (1945-1950) L’iscrizione al Partito comunista e l’attività a "L’Unità" Ritornato a Torino dopo la liberazione, venne subito a sapere che tanti amici erano morti: Giaime Pintor era stato dilaniato da una mina sul fronte dell’avanzata americana; Luigi Capriolo era stato impiccato a Torino dai fascisti e Gaspare Pajetta, un suo ex allievo di soli diciotto anni, era morto combattendo nella Val d’Ossola. Dapprima, colpito indubbiamente da un certo rimorso, che ben espresse in seguito nei versi del poemetto La terra e la morte e in tante pagine dei suoi romanzi, egli cercò di isolarsi dagli amici rimasti ma poco dopo decise di iscriversi al Partito comunista incominciando a collaborare al quotidiano l’Unità; ne darà notizia da Roma, dove era stato inviato alla fine di luglio per riorganizzare la filiale romana della Einaudi, il 10 novembre all’amico Massimo Mila: «Io ho finalmente regolato la mia posizione iscrivendomi al PCI». Come scrive l’amico Lajolo, «La sua iscrizione al partito comunista oltre ad un fatto di coscienza corrispose certamente anche all’esigenza che sentiva di rendersi degno in quel modo dell’eroismo di Gaspare e degli altri suoi amici che erano caduti. Come un cercare di tacitare i rimorsi e soprattutto di impegnarsi almeno ora in un lavoro che ne riscattasse la precedente assenza e lo ponesse quotidianamente a contatto con la gente... Tentava con quel legame anche disciplinare, di rompere l’isolamento, di collegarsi, di camminare assieme agli altri. Era l’ultima risorsa alla quale si aggrappava per imparare il mestiere di vivere». Nei mesi trascorsi presso la redazione de L’Unità conobbe Italo Calvino, che lo seguì alla Einaudi e ne divenne da quel momento uno dei più stimati collaboratori e Silvio Micheli che era giunto a Torino nel giugno del 1945 per parlare con Pavese della pubblicazione del proprio romanzo Pane duro. Alla sede romana della Einaudi Verso la fine del 1945, Pavese lasciò Torino per Roma dove ebbe l’incarico di potenziare la sede cittadina dell’Einaudi. Il periodo romano, che durò fino alla seconda metà del 1946, fu considerato dallo scrittore come un tempo d’esilio perché staccarsi dall’ambiente torinese, dagli amici e soprattutto dalla nuova attività politica, lo fece ricadere nella malinconia. Nella segreteria della sede romana lavorava una giovane donna, Bianca Garufi, e per lei Pavese provò una nuova passione, più impegnativa dell’idillio con la Pivano, che egli visse intensamente e che lo fece soffrire. Scriverà nel suo diario, il 1º gennaio del 1946, come consuntivo dell’anno trascorso: «Anche questa è finita. Le colline, Torino, Roma. Bruciato quattro donne, stampato un libro, scritte poesie belle, scoperta una nuova forma che sintetizza molti filoni (il dialogo di Circe). Sei felice? Sì, sei felice. Hai la forza, hai il genio, hai da fare. Sei solo. Hai due volte sfiorato il suicidio quest’anno. Tutti ti ammirano, ti complimentano, ti ballano intorno. Ebbene? Non hai mai combattuto, ricordalo. Non combatterai mai. Conti qualcosa per qualcuno?». Nel febbraio del 1946, in collaborazione con Bianca Garufi, a capitoli alterni, incominciò a scrivere un romanzo che rimarrà incompiuto e che sarà pubblicato postumo nel 1959 con il titolo, scelto dall’editore, di Fuoco grande. A Torino: la Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici Ritornato a Torino si mise a lavorare su quei temi delineatisi nella mente quando era a Serralunga. Incominciò a comporre i Dialoghi con Leucò e nell’autunno, mentre stava terminando l’opera, scrisse i primi capitoli de Il compagno con il quale volle testimoniare l’impegno per una precisa scelta politica. Terminati i Dialoghi, in attesa della pubblicazione del libro che avvenne a fine novembre nella collana “Saggi”, tradusse Capitano Smith di Robert Henriques. Il 1947 fu un anno intenso per l’attività editoriale e Pavese s’interessò particolarmente della Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici da lui ideata con la collaborazione di Ernesto De Martino, una collana che fece conoscere al mondo culturale italiano le opere di autori come Lévy-Bruhl, Malinowski, Propp, Frobenius, Jung, e che avrebbero dato avvio a nuove teorie antropologiche. Oltre a ciò, Pavese inaugurò anche la nuova collana di narrativa dei “Coralli” che era nata in quello stesso anno in sostituzione dei “Narratori contemporanei”. La febbrile attività narrativa Tra il settembre del 1947 e il febbraio del 1948, contemporaneamente a Il compagno, scrisse La casa in collina che uscì l’anno successivo insieme con Il carcere nel volume Prima che il gallo canti il cui titolo, ripreso dalla risposta di Cristo a Pietro, si riferisce, con tono palesemente autobiografico ai suoi tradimenti politici. Seguirà, tra il giugno e l’ottobre del 1948 Il diavolo sulle colline. Nell’estate del 1948 gli era stato intanto assegnato, per Il compagno, il Premio Salento, ma Pavese aveva scritto all’amico Carlo Muscetta di dimissionarlo da qualsiasi premio letterario, presente o futuro. Alla fine dell’anno uscì Prima che il gallo canti, che venne subito elogiato dai critici Emilio Cecchi e Giuseppe De Robertis. Dal 27 marzo al 26 maggio del 1949 scrisse Tra donne sole e, al termine del romanzo, andò a trascorrere una settimana a Santo Stefano Belbo e, in compagnia dell’amico Pinolo Scaglione, a suo agio tra quelle campagne, incominciò a elaborare quella che sarebbe diventata La luna e i falò, l’ultima sua opera pubblicata in vita. Il 24 novembre 1949 venne pubblicato il trittico La bella estate che comprendeva i già citati tre romanzi brevi composti in periodi diversi: l’eponimo del 1940, Il diavolo sulle colline del 1948 e Tra donne sole del 1949. Sempre nel 1949, scritto nel giro di pochi mesi e pubblicato nella primavera del 1950, scrisse La luna e i falò che sarà l’opera di narrativa conclusiva della sua carriera letteraria. A Roma: amore, l’ultimo Dopo essere stato per un brevissimo tempo a Milano, fece un viaggio a Roma dove si trattenne dal 30 dicembre del 1949 al 6 gennaio del 1950, ma rimase deluso: il 1º gennaio scriveva sul suo diario: In questo stato d’animo conobbe in casa di amici Constance Dowling, giunta a Roma con la sorella Doris, che aveva recitato in Riso amaro con Vittorio Gassman e Raf Vallone, e, colpito dalla sua bellezza, se ne innamorò. Ritornando a Torino, cominciò a pensare che, ancora una volta, si era lasciato sfuggire l’occasione, e quando Constance si recò a Torino per un periodo di riposo, i due si rividero e la donna lo convinse ad andare con lei a Cervinia, dove Pavese s’illuse di nuovo. Constance infatti aveva una relazione con l’attore Andrea Checchi e ripartì presto per l’America per tentare fortuna a Hollywood, lasciando lo scrittore amareggiato e infelice. A Constance, come per un addio, dedicò il romanzo La luna e i falò: «For C.– Ripeness is all». Il Premio Strega Nella primavera-estate del 1950 uscì la rivista Cultura e realtà; Pavese, che faceva parte della redazione, aprì il primo numero della rivista con un suo articolo sul mito, nel quale affermava la sua fede poetica di carattere vichiano, la quale non venne apprezzata dagli ambienti degli intellettuali comunisti. Cesare venne attaccato e, sempre più amareggiato, annotò nel suo diario il 15 febbraio «Pavese non è un buon compagno... Discorsi d’intrighi dappertutto. Losche mene, che sarebbero poi i discorsi di quelli che ti stanno più a cuore», e ancora il 20 maggio: «Mi sono impegnato nella responsabilità politica che mi schiaccia.» Pavese era terribilmente depresso e neppure riuscì a risollevarlo il Premio Strega che ricevette nel giugno del 1950 per La bella estate; in quella occasione fu accompagnato da Doris Dowling, sorella dell’amata Constance. La morte Nell’estate 1950 trascorse alcuni giorni a Bocca di Magra, vicino a Sarzana, in Liguria, meta estiva di molti intellettuali, dove conobbe un’allora diciottenne Romilda Bollati, sorella dell’editore Giulio Bollati, appartenente alla nobile famiglia dei Bollati di Saint-Pierre (e futura moglie prima dell’imprenditore Attilio Turati poi del ministro Antonio Bisaglia). I due ebbero una breve storia d’amore, come testimoniano i manoscritti dello scrittore, che la chiamava con lo pseudonimo di “Pierina”. Tuttavia, nemmeno questo nuovo sentimento riuscì a dissipare la sua depressione; in una lettera dell’agosto 1950, scriveva: Il 17 agosto aveva scritto sul diario, pubblicato nel 1952 con il titolo Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950: «Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò» e il 18 agosto aveva chiuso il diario scrivendo: «Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più».In preda a un profondo disagio esistenziale, tormentato dalla recente delusione amorosa con Constance Dowling, alla quale dedicò i versi di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, mise prematuramente fine alla sua vita il 27 agosto del 1950, in una camera dell’albergo Roma di Piazza Carlo Felice a Torino, che aveva occupato il giorno prima. Venne trovato disteso sul letto dopo aver ingerito più di dieci bustine di sonnifero. Sulla prima pagina dei Dialoghi con Leucò, che si trovava sul tavolino aveva scritto: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». All’interno del libro era inserito un foglietto con tre frasi vergate da lui: una citazione dal libro, «L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia», una dal proprio diario, «Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti», e «Ho cercato me stesso». Qualche giorno dopo si svolsero i funerali civili, senza commemorazioni religiose poiché suicida e ateo. Opera e poetica Importante fu l’opera di Pavese scrittore di romanzi, poesie e racconti, ma anche quella di traduttore e critico: oltre all’Antologia americana curata da Elio Vittorini, essa comprende la traduzione di classici della letteratura da Moby Dick di Melville, nel 1932, a opere di Dos Passos, Faulkner, Defoe, Joyce e Dickens. Nel 1951 uscì postumo, edito da Einaudi e con la prefazione di Italo Calvino il volume La letteratura americana e altri saggi con tutti i saggi e gli articoli che Pavese scrisse tra il 1930 e il 1950. La sua attività di critico in particolare contribuì a creare, verso la metà degli anni trenta, il sorgere di un certo “mito dell’America”. Lavorando nell’editoria (per la Einaudi) Pavese propose alla cultura italiana scritti su temi differenti, e prima d’allora raramente affrontati, come l’idealismo e il marxismo, inclusi quelli religiosi, etnologici e psicologici. Opere L’elenco è in ordine cronologico in base alla data di pubblicazione delle rispettive prime edizioni. Poiché molti testi furono pubblicati anni dopo essere stati composti, dove opportuno sono segnalate le date di composizione. Raccolte * Racconti, 3 voll., Torino, Einaudi, 1960. [Contiene i racconti editi in Feria d’agosto e Notte di festa con l’aggiunta di frammenti di racconti e racconti inediti] * Tutti i romanzi, a cura di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 2000. ISBN 88-446-0079-X. Tutti i racconti, a cura di Mariarosa Masoero, introduzione di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 2002. ISBN 88-446-0081-1. [Contiene i già editi Racconti, e Ciau Masino, e altri testi già inseriti a partire dall’ed. del 1968 dell’opera omnia. Romanzi e racconti * Paesi tuoi, Torino, Einaudi, 1941. [romanzo] * Prima che il gallo canti, Torino, Einaudi, 1948. [Contiene i romanzi Il carcere, scritto nel 1938-1939, e La casa in collina] * La spiaggia, in “Lettere d’oggi”, a. III, nn. 7-8, 1941; poi in volume, Roma, Ed. Lettere d’oggi, 1942; Torino, Einaudi, 1956. [romanzo breve] * Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 1946. [racconti] * Dialoghi con Leucò, Torino, Einaudi, 1947. [racconti: conversazioni a due tra personaggi mitologici] * Il compagno, Torino, Einaudi, 1947. [romanzo] * La casa in collina, Torino, Einaudi, 1948. [romanzo] * La bella estate, Torino, Einaudi, 1949. [Contiene i romanzi: La bella estate (1940), Il diavolo sulle colline e Tra donne sole] * La luna e i falò, Torino, Einaudi, 1950. [romanzo] * Notte di festa, Torino, Einaudi, 1953. [racconti] * Fuoco grande, scritto a capitoli alterni con Bianca Garufi, Torino, Einaudi, 1959. [romanzo incompiuto] * Ciau Masino, Torino, Einaudi, 1968. * Lotte di giovani e altri racconti (1925-1930), a cura di Mariarosa Masoero, Collana Nuovi Coralli, Torino, Einaudi, 1993, ISBN 978-88-061-3200-2. Poesie * Lavorare stanca, Firenze, Solaria, 1936; ed. ampliata con le poesie dal 1936 al 1940, Torino, Einaudi, 1943. La terra e la morte, in “Le tre Venezie”, nn. 4-5-6, 1947; nuova edizione postuma, in Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1951; compreso anche in Poesie edite e inedite, a cura di Italo Calvino, Torino, Einaudi, 1962. [9 poesie] * Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1951. [10 poesie inedite e quelle incluse in La terra e la morte] * Poesie del disamore e altre poesie disperse, Torino, Einaudi, 1962. [Contiene: Poesie del disamore, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, poesie escluse da Lavorare stanca, poesie del 1931‑1940 e due del 1946] * Poesie edite e inedite, a cura di Italo Calvino, Torino, Einaudi, 1962. [Contiene: Lavorare stanca, La terra e la morte, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi e 29 poesie inedite] * 8 poesie inedite e quattro lettere a un’amica (1928-1929), Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1964. * Poesie giovanili, 1923-30, a cura di Attilio Dughera e Mariarosa Masoero, Torino, Einaudi, 1989. Saggi e diari * La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1951. [saggi e articoli 1930-1950] * Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Torino, Einaudi, 1952; nuova edizione condotta sull’autografo a cura di Marziano Guglielminetti e Laura Nay, Einaudi, 1990. ISBN 88-06-11863-3. * Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea, 1930, a cura di Valerio Magrelli, Torino, Einaudi, 2006. [edizione di 1000 esemplari numerati] * Dodici giorni al mare. [Un diario inedito del 1922], a cura di Mariarosa Masoero, Genova, Galata, 2008. ISBN 978-88-95369-04-4. * Il quaderno del confino, a cura di Mariarosa Masoero, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010. ISBN 978-88-6274-184-2. Sceneggiature * Il diavolo sulle colline; Gioventù crudele, in “Cinema Nuovo”, settembre-ottobre 1959. [soggetti cinematografici] * Il serpente e la colomba. Scritti e soggetti cinematografici, a cura di Mariarosa Masoero, introduzione di Lorenzo Ventavoli, Torino, Einaudi, 2009. ISBN 978-88-06-19800-8. Epistolari * Lettere 1924-1950I, Lettere 1924-1944, a cura di Lorenzo Mondo, Torino, Einaudi, 1966. * II, Lettere 1945-1950, a cura di Italo Calvino, Torino, Einaudi, 1966.Vita attraverso le lettere, a cura di Lorenzo Mondo, Torino, Einaudi, 1973. * C. Pavese-Ernesto De Martino, La collana viola. Lettere 1945-1950, A cura di Pietro Angelini, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, ISBN 978-88-339-0529-7. * Officina Einaudi. Lettere editoriali, 1940-1950, a cura di Silvia Savioli, Torino, Einaudi, 2008. ISBN 978-88-06-19352-2. * C. Pavese-Felice Balbo-Natalia Ginzburg, Lettere a Ludovica [Nagel], A cura di Carlo Ginzburg, Milano, Archinto, 2008, ISBN 978-88-776-8517-9. * C. Pavese-Renato Poggioli, «A Meeting of minds». Carteggio (1947-1950), A cura di S. Savioli, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, ISBN 978-88-627-4219-1. * Una bellissima coppia discorde. Il carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi 1945-1950, a cura di Mariarosa Masoero, Collana Saggi e testi n.20, Firenze, Olschki, 2011, ISBN 978-88-222-6074-1. Traduzioni * Sinclair Lewis, Il nostro signor Wrenn. Storia di un gentiluomo romantico, Firenze, Bemporad, 1931. * Herman Melville, Moby Dick o La balena, Torino, Frassinelli, I ed. 1932; II ed. riveduta, Frassinelli, 1941. * Sherwood Anderson, Riso nero, Torino, Frassinelli, 1932. * James Joyce, Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane, Torino, Frassinelli, 1933. * John Dos Passos, Il 42º parallelo, Milano, A. Mondadori, 1934. * John Dos Passos, Un mucchio di quattrini, Milano, A. Mondadori, 1938. * John Steinbeck, Uomini e topi, Milano, Bompiani, 1938. * Gertrude Stein, Autobiografia di Alice Toklas, Torino, Einaudi, 1938. * Daniel Defoe, Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders, Torino, Einaudi, 1938. * Charles Dickens, David Copperfield, Torino, Einaudi, 1939. * Christopher Dawson, La formazione dell’unità europea. Dal secolo V al secolo XI, Torino, Einaudi, 1939. * George Macaulay Trevelyan, La rivoluzione inglese del 1688-89, Torino, Einaudi, 1940. * Herman Melville, Benito Cereno, Torino, Einaudi, 1940. * Gertrude Stein, Tre esistenze, Torino, Einaudi, 1940. * Christopher Morley, Il cavallo di Troia, Milano, Bompiani, 1941. * William Faulkner, Il borgo, Milano, A. Mondadori, 1942. * Robert Henriques, Capitano Smith, Torino, Einaudi, 1947. * La Teogonia di Esiodo e Tre Inni omerici, a cura di Attilio Dughera, Collezione di poesia, Torino, Einaudi, 1982. [versione redatta negli anni 1947-1948] * Percy Bysshe Shelley, Prometeo slegato, A cura di Mark Pietralunga, Collezione di poesia n.260, Torino, Einaudi, 1997. [versione redatta nel 1925] * Quinto Orazio Flacco, Le Odi, A cura di Giovanni Barberi Squarotti, Collana Saggi e testi n.21, Firenze, Olschki, 2013, ISBN 978-88-222-6243-1. [versione redatta nel 1926] Francesca Belviso, Amor Fati. Pavese all’ombra di Nietzsche. La volontà di potenza nella traduzione di Cesare Pavese, Introduzione di Angelo D’Orsi, Torino, Aragno, 2016, ISBN 978-88-841-9772-6. [contiene in appendice la versione parziale dell’opera del filosofo tedesco: condotta tra il 1945-1946, fu rifiutata da Einaudi] Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Pavese

Sono nato a Napoli il 15 Ottobre del 1985. Dopo pochi anni mi sono trasferito con la mia famiglia in provincia di Milano, dove ho trascorso l’adolescenza. La mia vita si muove tra la capitale austriaca, dove lavoro, e la città di Milano. La raccolta di poesie "Espressioni" è arrivata seconda nella sezione internazionale al concorso di Poesia internazionale Premio Seneca 2023, organizzato con la collaborazione dell'Università di Bari ed è stata selezionata per la categoria “poesia edita” al Premio internazionale città di Como X edizione. Pubblicazioni: In viaggio, Transeuropa edizioni, 2022 Espressioni, Transeuropa edizioni, 2023 Impressioni, Robin Edizioni, 2023 Quaderno di poesie Aprile 2023, Robin Edizioni, 2023 Quaderno di poesie Ottobre 2023, Robin Edizioni, 2023