Info

Portrait de Luis Bunuel

Salvador Dalí

1989

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

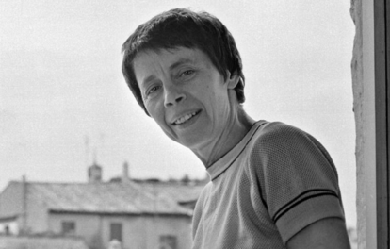

Maria Luisa Spaziani (Torino, 7 dicembre 1922 – Roma, 30 giugno 2014) è stata una poetessa, traduttrice e aforista italiana. Biografia Maria Luisa Spaziani nacque in un’agiata famiglia borghese di Torino, dove il padre era proprietario di un’azienda che produce macchinari per l’industria chimica e dolciaria. Ancora studentessa, a soli diciannove anni, diresse una piccola rivista, prima chiamata «Il Girasole» e poi «Il Dado», il cui redattore capo era Guido Hess Seborga, che la fece conoscere negli ambienti letterari; ottenne e pubblicò inediti di grandi nomi nazionali come Umberto Saba, Sandro Penna, Leonardo Sinisgalli, Vasco Pratolini, e internazionali, come Virginia Woolf. Intanto frequentava l’Università di Torino, facoltà di Lingue, laureandosi infine con una tesi su Marcel Proust, relatore il francesista Ferdinando Neri. La cultura francese e la Francia con i suoi autori in seguito sarebbero diventati una sorta di stella polare nel suo immaginario e nel suo vissuto, grazie anche a una serie di soggiorni a Parigi a partire dal 1953, anno del conseguimento di una borsa di studio. Nel gennaio del 1949 conobbe Eugenio Montale durante una conferenza del poeta al teatro Carignano di Torino, e fra i due nacque, dopo un periodo d’assidua frequentazione a Milano, un sodalizio intellettuale caratterizzato anche da un’affettuosa amicizia.Ebbe quindi inizio anche la prima stagione poetica di Maria Luisa Spaziani, che mise insieme un gruppo di liriche e le inviò alla Mondadori. Durante il soggiorno francese del 1953 scrisse nuovi testi, che vennero aggiunti all’originario disegno della raccolta. La casa editrice Mondadori rispose favorevolmente e pubblicò nel 1954 Le acque del Sabato, nella prestigiosa collana Lo Specchio. Nel 1956 la fabbrica del padre subì un tracollo economico, che costrinse la giovane, di ritorno da un viaggio premio negli Stati Uniti promosso per giovani di talento da Henry Kissinger, a cercare un impiego stabile, come insegnante di francese in un collegio di Torino. Il contatto con studenti adolescenti le fece vivere una stagione di luminosa felicità che traspare nelle poesie più originali della sua prima produzione poetica, Luna lombarda (1959), poi confluite nel volume complessivo Utilità della memoria (1966). Negli anni 1955 e 1957 Maria Luisa Spaziani insegnò lingua e letteratura francese presso il liceo scientifico del collegio Facchetti di Treviglio. A tale periodo e a tali luoghi dedicò la poesia Suite per A. con la quale nel 1958 vinse il Premio Lerici (presidente di giuria Enrico Pea). Nel 1958 dopo dieci anni di fidanzamento, testimone di nozze il poeta Alfonso Gatto, sposò Elémire Zolla, studioso della tradizione mistica ed esoterica. Senza più gli slanci amorosi che caratterizzavano i primi anni, il lungo legame con Zolla s’incrinò quasi subito finendo nel 1960, anno in cui il matrimonio venne sciolto. La Spaziani venne quindi chiamata ad insegnare all’Università di Messina lingua e letteratura tedesca fino a quando non si liberò, nello stesso ateneo, l’incarico di lingua e letteratura francese; proprio in quegli anni in ambito accademico cura volumi come Pierre de Ronsard fra gli astri della Pléiade (1972) e II teatro francese del Settecento (1974). Fervida e proficua la sua attività di traduttrice dall’inglese, dal tedesco e dal francese: Pierre de Ronsard, Jean Racine, Gustave Flaubert, P.J. Toulet, André Gide, Marguerite Yourcenar, Marceline Desbordes Valmore, Francis Jammes. La statura intellettuale di Maria Luisa Spaziani superò i confini nazionali: nei viaggi in Francia e negli Stati Uniti la poetessa ebbe tra l’altro modo di conoscere personalità di rilievo assoluto del Novecento letterario come Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Jean-Paul Sartre. Buona parte del libro di poesie L’occhio del ciclone (1970) fu ispirato dalla sua esperienza vissuta in Sicilia, con i suoi paesaggi e il suo mare, cui fanno seguito raccolte sempre più “diaristiche” e “impure” come Transito con catene (1977) e Geometria del disordine (1981), che si aggiudica il Premio Viareggio per la poesia. Nel 1979, del lavoro poetico di Maria Luisa Spaziani, autrice ormai affermata, con introduzione di Luigi Baldacci, venne pubblicata un’antologia (una seconda, ampliata sarebbe poi uscita nel 2000, e una terza seguì nel 2011) negli “Oscar” Mondadori. Tenne la presidenza infine nel 1982, dopo esserne stata nel 1978 fondatrice, per onorare la memoria del poeta, il Centro Internazionale Eugenio Montale, ora Universitas Montaliana, e il Premio Montale. Negli anni 80 fu autrice e/o conduttrice di alcuni programmi per Radio Rai. Gli ultimi anni Coronamento della storia e del percorso poetico dell’autrice è infine Giovanna d’Arco (1990), poema in ottave di endecasillabi senza rima che testimonia un lungo interesse dell’autrice per questo personaggio. In quest’opera Maria Luisa Spaziani si proponeva di reinventare in una narrazione popolaresca e fabulosa in versi, attraverso il personaggio di Giovanna d’Arco, i suoi oltre cinquant’anni d’ininterrotta e costante attività letteraria, giornalistica e di ricerca. Il poemetto, in un adattamento per frammenti, ha trovato una trasposizione teatrale poetica e visionaria nella regia di Fabrizio Crisafulli (Jeannette, 2002). Maria Luisa Spaziani ha scritto numerosi articoli, apparsi su riviste e quotidiani, saggi critici e una raccolta di racconti, La freccia (2000). È stata tre volte candidata al Premio Nobel per la letteratura, nel 1990, 1992 e 1997. È stata presidente onorario del Concorso L’anima del bosco, nato nel 2006 e promosso da Magema Edizioni, e presidente onorario del Premio Internazionale Torino in Sintesi riguardante il genere aforistico. Nel 2012 la sua carriera fu onorata con la pubblicazione del Meridiano Mondadori dedicato alla sua opera poetica. Per diversi anni aveva fatto parte della giuria del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del Premio Internazionale Mario Luzi. Maria Luisa Spaziani si è spenta a Roma il 30 giugno 2014, all’età di novantun anni. Opere principali Poesia Primavera a Parigi, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1954 Le acque del sabato, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1954 Luna lombarda, Venezia, N. Pozza, 1959 Il gong, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1962 Utilità della memoria, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1966 L’occhio del ciclone, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1970 Ultrasuoni, Samedan, Munt press, 1976 Transito con catene, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1977 Poesie, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1979– introduzione di Luigi Baldacci Geometria del disordine, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1981– Premio Viareggio La stella del libero arbitrio, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1986 Giovanna D’Arco, romanzo popolare in sei canti in ottave e un epilogo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1990 Torri di vedetta, Milano, Crocetti, 1992 I fasti dell’ortica, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1996 La radice del mare, Napoli, Tullio Pironti editore, 1999 La traversata dell’oasi, poesie d’amore 1998-2001, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2002 La luna è già alta, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2006 L’incrocio delle mediane, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2008 L’opera poetica, Milano, Mondadori, 2012 Narrativa Donne in poesia, interviste immaginarie a celebri poetesse dell’Ottocento e del Novecento, Venezia, Marsilio, 1992 La freccia, racconti, Venezia, Marsilio, 2000 Montale e la Volpe, scritti autobiografici, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2011 Saggistica Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese, 1959 Il teatro francese del Seicento, 1960 Ronsard fra gli astri della Pleiade, Torino, Eri, 1972 Racine e il “Bajazet”, Roma, Lo faro, 1973 Il teatro francese del Settecento, Roma, Lo faro, 1974 Il teatro francese dell’Ottocento, Roma, Lo faro, 1975 Il teatro francese del Novecento, Messina, EDAS, 1976 Teatro La vedova Goldoni, 2000 La ninfa e il suo re Teatro comico e no, Roma, Bulzoni, 1992 Traduzioni Amicizie violente di Winston Clewes, Mondadori La vittima di Saul Bellow, Feltrinelli Poesie di Sully Prudhomme, Fabbri Editori Poesie di Paul-Jean Toulet, Einaudi Götz von Berlichingen in “Teatro” di Johann Wolfgang von Goethe, Einaudi Novelle orientali di Marguerite Yourcenar, Rizzoli Fuochi di Marguerite Yourcenar, Bompiani (Premio Piombino 1986 per la traduzione) Il colpo di grazia di Marguerite Yourcenar, Feltrinelli Alexis o il trattato della lotta vana di Marguerite Yourcenar, Feltrinelli Così sia ovvero Il gioco è fatto di André Gide, SE Le meteore di Michel Tournier, Garzanti Il gallo cedrone di Michel Tournier, Garzanti Gaspare, Melchiorre e Baldassarre di Michel Tournier, Garzanti Il dubbio e la grazia di Alain Bosquet, Città Armoniosa Madame Bovary di Gustave Flaubert, Oscar Mondadori Britannico – Bajazet – Atalia di Jean Racine, Garzanti Liriche d’amore di Marceline Desbordes-Valmore, Ignazio Maria Gallino Editore Clairières dans le ciel di Francis Jammes, RueBallu Edizioni Onorificenze e riconoscimenti Cavaliere dell’Ordine delle Palme accademiche (Francia) Palazzo Farnese (sede dell’ambasciata), Roma 2011 Nel 2017 Le scuole elementari Casati e Battisti di Torino sono diventate Istituto Comprensivo Maria Luisa Spaziani

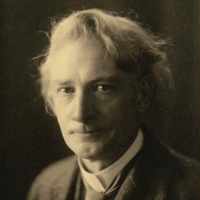

William Allingham (19 March 1824– 18 November 1889) was an Irish poet, diarist and editor. He wrote several volumes of lyric verse, and his poem 'The Faeries’ was much anthologised; but he is better known for his posthumously published Diary, in which he records his lively encounters with Tennyson, Carlyle and other writers and artists. His wife, Helen Allingham, was a well-known water-colorist and illustrator. Biography William Allingham was born on 19 March 1824 in the little port of Ballyshannon, County Donegal, Ireland, and was the son of the manager of a local bank who was of English descent. His younger brothers and sisters were Catherine (b. 1826), John (b. 1827), Jane (b. 1829), Edward (b. 1831; who lived only a few months) and a still-born brother (b. 1833). During his childhood his parents moved twice within the town, where the boy enjoyed the country sights and gardens, learned to paint and listened to his mother’s piano-playing. When he was nine, his mother died. He obtained a post in the custom-house of his native town, and held several similar posts in Ireland and England until 1870. During this period were published his Poems (1850; which included his well-known poem, 'The Fairies’) and Day and Night Songs (1855; illustrated by Dante Gabriel Rossetti and others). (Rossetti’s Letters to Allingham (1854–1870), edited by Dr. Birkbeck Hill, would be published in 1897.) Lawrence Bloomfield in Ireland, his most ambitious, though not his most successful work, a narrative poem illustrative of Irish social questions, appeared in 1864. He also edited The Ballad Book for the Golden Treasury series in 1864, and Fifty Modern Poems in 1865. In April 1870 Allingham retired from the customs service, moved to London and became sub-editor of Fraser’s Magazine, eventually becoming editor in succession to James Froude in June 1874– a post he would hold till 1879. On 22 August 1874 he married the illustrator, Helen Paterson, who was twenty-four years younger than he. His wife gave up her work as an illustrator and would become well known under her married name as a water-colour painter. At first the couple lived in London, at 12 Trafalgar Square, Chelsea, near Allingham’s friend, Thomas Carlyle, and it was there that they had their first two children– Gerald Carlyle (b. 1875 November) and Eva Margaret (b. 1877 February). In 1877 appeared Allingham’s Songs, Poems and Ballads. In 1881, after the death of Carlyle, the Allinghams moved to Sandhills near Witley in Surrey, where their third child, Henry William, was born in 1882. At this period Allingham published Evil May Day (1883), Blackberries (1884) and Irish Songs and Poems (1887). In 1888, because of William’s declining health, they moved back to the capital, to the heights of Hampstead village. But in 1889, on 18 November, William died at Hampstead. According to his wishes he was cremated. His ashes are interred at St. Anne’s church in his native Ballyshannon. Posthumously Allingham’s Varieties in Prose was published in 1893. William Allingham A Diary, edited by Mrs Helen Allingham and D. Radford, was published in 1907. It contains Allingham’s reminiscences of Alfred Tennyson, Thomas Carlyle and other writers and artists. Assessment and influence Working on an un-ostentatious scale, Allingham produced much lyrical and descriptive poetry, and the best of his pieces are thoroughly national in spirit and local colouring. His verse is clear, fresh, and graceful. His best-known poem remains his early work, “The Faeries”. Allingham had a substantial influence on W. B. Yeats; while the Ulster poet John Hewitt felt Allingham’s impact keenly, and attempted to revive his reputation by editing, and writing an introduction to, The Poems of William Allingham (Oxford University Press/ Dolmen Press, 1967). Allingham’s wide-ranging anthology of poetry, Nightingale Valley (1862) was to be the inspiration for the 1923 collection Come Hither by Walter de la Mare. We daren’t go a-hunting/For fear of little men... was quoted by the character of The Tinker near the beginning of the movie Willy Wonka & the Chocolate Factory, as well as in Mike Mignola’s comic book short story Hellboy: The Corpse, plus the 1973 horror film Don’t Look in the Basement. Several lines of the poem are quoted by Henry Flyte, a character in issue No. 65 of the Supergirl comic book, August 2011. This same poem was quoted in Andre Norton’s 1990 science fiction novel Dare To Go A-Hunting (ISBN 0-812-54712-8). Up the Airy Mountain is the title of a short story by Debra Doyle and James D. Macdonald; while the working title of Terry Pratchett’s The Wee Free Men was “For Fear of Little Men”. The Allingham Arms Hotel in Bundoran, Co. Donegal is named after him. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/William_Allingham

Oliver Goldsmith (10 November 1728– 4 April 1774) was an Irish novelist, playwright and poet, who is best known for his novel The Vicar of Wakefield (1766), his pastoral poem The Deserted Village (1770), and his plays The Good-Natur’d Man (1768) and She Stoops to Conquer (1771, first performed in 1773). He is thought to have written the classic children’s tale The History of Little Goody Two-Shoes (1765). Biography Goldsmith’s birth date and year are not known with certainty. According to the Library of Congress authority file, he told a biographer that he was born on 10 November 1728. The location of his birthplace is also uncertain. He was born either in the townland of Pallas, near Ballymahon, County Longford, Ireland, where his father was the Anglican curate of the parish of Forgney, or at the residence of his maternal grandparents, at the Smith Hill House in the diocese of Elphin, County Roscommon where his grandfather Oliver Jones was a clergyman and master of the Elphin diocesan school, and where Oliver studied. When Goldsmith was two years old, his father was appointed the rector of the parish of “Kilkenny West” in County Westmeath. The family moved to the parsonage at Lissoy, between Athlone and Ballymahon, and continued to live there until his father’s death in 1747. In 1744 Goldsmith went up to Trinity College, Dublin. His tutor was Theaker Wilder. Neglecting his studies in theology and law, he fell to the bottom of his class. In 1747, along with four other undergraduates, he was expelled for a riot in which they attempted to storm the Marshalsea Prison. He was graduated in 1749 as a Bachelor of Arts, but without the discipline or distinction that might have gained him entry to a profession in the church or the law; his education seemed to have given him mainly a taste for fine clothes, playing cards, singing Irish airs and playing the flute. He lived for a short time with his mother, tried various professions without success, studied medicine desultorily at the University of Edinburgh from 1752 to 1755, and set out on a walking tour of Flanders, France, Switzerland and Northern Italy, living by his wits (busking with his flute). He settled in London in 1756, where he briefly held various jobs, including an apothecary’s assistant and an usher of a school. Perennially in debt and addicted to gambling, Goldsmith produced a massive output as a hack writer for the publishers of London, but his few painstaking works earned him the company of Samuel Johnson, with whom he was a founding member of “The Club”. There, through fellow Club member Edmund Burke, he made the acquaintance of Sir George Savile, who would later arrange a job for him at Thornhill Grammar School. The combination of his literary work and his dissolute lifestyle led Horace Walpole to give him the epithet inspired idiot. During this period he used the pseudonym “James Willington” (the name of a fellow student at Trinity) to publish his 1758 translation of the autobiography of the Huguenot Jean Marteilhe. Goldsmith was described by contemporaries as prone to envy, a congenial but impetuous and disorganised personality who once planned to emigrate to America but failed because he missed his ship. At some point around this time he worked at Thornhill Grammar School, later basing Squire Thornhill (in the Vicar of Wakefield) on his benefactor Sir George Savile and certainly spending time with eminent scientist Rev. John Mitchell, who he probably knew from London. Mitchell, sorely missed good company, which Goldsmith naturally provided in spades.Thomas De Quincey wrote of him 'All the motion of Goldsmith’s nature moved in the direction of the true, the natural, the sweet, the gentle’. His premature death in 1774 may have been partly due to his own misdiagnosis of his kidney infection. Goldsmith was buried in Temple Church in London. The inscription reads; "HERE LIES/OLIVER GOLDSMITH". There is a monument to him in the centre of Ballymahon, also in Westminster Abbey with an epitaph written by Samuel Johnson. Works * See The Vicar of Wakefield, The Good-Natur’d Man, The Traveller, and She Stoops to Conquer. The Citizen of the World * In 1760 Goldsmith began to publish a series of letters in the Public Ledger under the title The Citizen of the World. Purportedly written by a Chinese traveller in England by the name of Lien Chi, they used this fictional outsider’s perspective to comment ironically and at times moralistically on British society and manners. It was inspired by the earlier essay series Persian Letters by Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. The Hermit * Goldsmith wrote this romantic ballad of precisely 160 lines in 1765. The hero and heroine are Edwin, a youth without wealth or power, and Angelina, the daughter of a lord “beside the Tyne.” Angelina spurns many wooers, but refuses to make plain her love for young Edwin. “Quite dejected with my scorn,” Edwin disappears and becomes a hermit. One day, Angelina turns up at his cell in boy’s clothes and, not recognising him, tells him her story. Edwin then reveals his true identity, and the lovers never part again. The poem is notable for its interesting portrayal of a hermit, who is fond of the natural world and his wilderness solitude but maintains a gentle, sympathetic demeanor toward other people. In keeping with eremitical tradition, however, Edwin the Hermit claims to "spurn the [opposite] sex." This poem appears under the title of “A Ballad” sung by the character of Mr. Burchell in Chapter 8 of Goldsmith’s novel, The Vicar of Wakefield. The Deserted Village * In the 1760s Goldsmith witnessed the demolition of an ancient village and destruction of its farms to clear land to become a wealthy man’s garden. His poem The Deserted Village, published in 1770, expresses a fear that the destruction of villages and the conversion of land from productive agriculture to ornamental landscape gardens would ruin the peasantry. Other works * The Complete Poetical Works of Oliver Goldsmith (ed) Austin Dobson, 1887, kindle ebook March 2011 ASIN B004TP31VM * The ironic poem, An Elegy on the Death of a Mad Dog was published in 1766. * A History of the Earth and Animated Nature (1774) * Goldsmith is also thought to have written the classic children’s tale The History of Little Goody Two-Shoes. Memorials concerning Oliver Goldsmith * Goldsmith lived in Kingsbury, now in North-West London between 1771 and 1774 and Oliver Goldsmith Primary School and Goldsmith Lane there are named after him. * The Oliver Goldsmith Summer School is held every June Bank Holiday at Ballymahon with poetry and creative readings being held at Goldsmith’s birthplace in nearby Pallas, Forgney. * In the play Marx in Soho by Howard Zinn, Marx makes a reference to Goldsmiths’ poem, The Deserted Village. * A statue of him by JH Foley stands at the Front Arch of Trinity College, Dublin (see image). * A statue of him stands in a limestone cell at the ruin of his birthplace in Pallas, Forgney, Ballymahon, County Longford. The statue is a copy of the Foley statue that stands outside Trinity college Dublin and is the focus point of the annual Oliver Goldsmith Summer School. * His name has been given to a new lecture theatre and student accommodation on the Trinity College campus: Goldsmith Hall. * Somerset Maugham used the last line from An Elegy on the Death of a Mad Dog in his novel The Painted Veil (1925). The character Walter Fane’s last words are The dog it was that died. * Auburn, Alabama, and Auburn University were named for the first line in Goldsmith’s poem: “Sweet Auburn, loveliest village of the plain.” Auburn is still referred to as the ‘loveliest village on the plain.’ * There is a statue in Ballymahon County Longford outside the town library by Irish Sculptor Éamonn O’ Doherty (1939 - 2011)which was unveiled in 1999. * London Underground locomotive number 16 (used on the Metropolitan line of the London Underground until 1962) was named Oliver Goldsmith. * Longford based band Goldsmith are named after the famous writer. * Athlone Institute of Technology library is named the Goldsmith Library In popular culture * Two characters in the 1951 comedy The Lavender Hill Mob quote the same line from Goldsmith’s poem “The Traveller”– a subtle joke, because the film’s plot involves the recasting of stolen gold. * During the opening credits of the SKY One adaptation of Sir Terry Pratchett’s Christmas story “The Hogfather”, a portrait of Goldsmith is shown as part of a hall of memorials to those “exhumed” by the “Ankh-Morpork Assassins’ Guild”. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Goldsmith

Patrick Kavanagh (21 October 1904– 30 November 1967) was an Irish poet and novelist. His best-known works include the novel Tarry Flynn, and the poems “On Raglan Road” and “The Great Hunger”. He is known for his accounts of Irish life through reference to the everyday and commonplace. Life and work Early life Patrick Kavanagh was born in rural Inniskeen, County Monaghan, in 1904, the fourth of the ten children of Bridget Quinn. His grandfather was a schoolteacher called “Keaveney”, which a local priest changed to “Kavanagh”. The grandfather had to leave the area following a scandal and never taught in a national school again. Patrick Kavanagh’s father, James, was a shoemaker and farmer. Kavanagh’s brother Peter became a university professor and writer, two of their sisters were teachers, three became nurses, and one became a nun. Patrick Kavanagh was a pupil at Kednaminsha National School from 1909 to 1916, leaving in the sixth year at the age of 13. He became apprenticed to his father as a shoemaker and worked on his farm. He was also goalkeeper for the Inniskeen Gaelic football team. He later reflected: “Although the literal idea of the peasant is of a farm labouring person, in fact a peasant is all that mass of mankind which lives below a certain level of consciousness. They live in the dark cave of the unconscious and they scream when they see the light.” He also commented that, although he had grown up in a poor district, "the real poverty was lack of enlightenment [and] I am afraid this fog of unknowing affected me dreadfully.” Writing career Kavanagh’s first published work appeared in 1928 in the Dundalk Democrat and the Irish Independent. Kavanagh had encountered a copy of the Irish Statesman, edited by George William Russell, who published under the pen name AE and was a leader of the Irish Literary Revival. Russell at first rejected Kavanagh’s work but encouraged him to keep submitting, and he went on to publish verse by Kavanagh in 1929 and 1930. This inspired the farmer to leave home and attempt to further his aspirations. In 1931, he walked 80 kilometres to meet Russell in Dublin, where Kavanagh’s brother was a teacher. Russell gave Kavanagh books, among them works by Feodor Dostoyevsky, Victor Hugo, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson and Robert Browning, and became Kavanagh’s literary adviser. Kavanagh joined Dundalk Library and the first book he borrowed was The Waste Land by T. S. Eliot. Kavanagh’s first collection, Ploughman and Other Poems, was published in 1936. It is notable for its realistic portrayal of Irish country life, free of the romantic sentiment often seen at the time in rural poems, a trait he abhorred. Published by Macmillan in its series on new poets, the book expressed a commitment to colloquial speech and the unvarnished lives of real people, which made him unpopular with the literary establishment. Two years after his first collection was published he had yet to make a significant impression. The Times Literary Supplement described him as “a young Irish poet of promise rather than of achievement,” and The Spectator commented that, “like other poets admired by A.E., he writes much better prose than poetry. Mr Kavanagh’s lyrics are for the most part slight and conventional, easily enjoyed but almost as easily forgotten.” In 1938 Kavanagh went to London. He remained there for about five months. The Green Fool, a loosely autobiographical novel, was published in 1938 and Kavanagh was accused of libel. Oliver St. John Gogarty sued Kavanagh for his description of his first visit to Gogarty’s home: “I mistook Gogarty’s white-robed maid for his wife or his mistress; I expected every poet to have a spare wife.” Gogarty, who had taken offence at the close coupling of the words “wife” and “mistress”, was awarded £100 in damages. The book, which recounted Kavanagh’s rural childhood and his attempts to become a writer, received international recognition and good reviews. In 1939 Kavanagh settled in Dublin. In his biography John Nemo describes Kavanagh’s encounter with the city’s literary world: “he realized that the stimulating environment he had imagined was little different from the petty and ignorant world he had left. He soon saw through the literary masks many Dublin writers wore to affect an air of artistic sophistication. To him such men were dandies, journalists, and civil servants playing at art. His disgust was deepened by the fact that he was treated as the literate peasant he had been rather than as the highly talented poet he believed he was in the process of becoming”. In 1942 he published his long poem The Great Hunger, which describes the privations and hardship of the rural life he knew well. Although it was rumoured at the time that all copies of Horizon, the literary magazine in which it was published, were seized by the Garda Síochána, Kavanagh denied that this had occurred, saying later that he was visited by two Gardaí at his home (probably in connection with an investigation of Horizon under the Special Powers Act). Written from the viewpoint of a single peasant against the historical background of famine and emotional despair, the poem is often held by critics to be Kavanagh’s finest work. It set out to counter the saccharine romanticising of the Irish literary establishment in its view of peasant life. Richard Murphy in the The New York Times Book Review described it as “a great work” and Robin Skelton in Poetry praised it as “a vision of mythic intensity”. Kavanagh worked as a part-time journalist, writing a gossip column in the Irish Press under the pseudonym Piers Plowman from 1942 to 1944 and acted as film critic for the same publication from 1945 to 1949. In 1946 the Archbishop of Dublin, John Charles McQuaid, found Kavanagh a job on the Catholic magazine The Standard. McQuaid continued to support him throughout his life. Tarry Flynn, a semi-autobiographical novel, was published in 1948 and was banned for a time. It is a fictional account of rural life. It was later made into a play, performed at the Abbey Theatre in 1966. In late 1946 Kavanagh moved to Belfast, where he worked as a journalist and as a barman in a number of public houses in the Falls Road area. During this period he lodged in the Beechmount area in a house where he was related to the tenant through the tenant’s brother-in-law in Ballymackney, County Monaghan. Before returning to Dublin in November 1949 he presented numerous manuscripts to the family, all of which are now believed to be in Spain. Kavanagh’s personality became progressively quixotic as his drinking increased over the years and his health deteriorated. Eventually, a dishevelled figure, he moved among the bars of Dublin, drinking whiskey, and displaying his predilection for turning on benefactors and friends. Later career In 1949 Kavanagh began to write a monthly “Diary” for Envoy, a literary publication founded by John Ryan, who became a lifelong friend and benefactor. The Envoy’s offices were at 39 Grafton Street, but most of the journal’s business was conducted in a nearby pub, McDaid’s, which Kavanagh subsequently adopted as his local. Through Envoy he came into contact with a circle of young artists and intellectuals including Anthony Cronin, Patrick Swift, John Jordan and the sculptor Desmond MacNamara, whose bust of Kavanagh is in the Irish National Writers Museum. Kavanagh often referred to these times as the period of his “poetic rebirth”. In 1952 Kavanagh published his own journal, Kavanagh’s Weekly: A Journal of Literature and Politics, in conjunction with, and financed by, his brother Peter. It ran to some 13 issues, from 12 April to 5 July 1952. The Leader lawsuit and lung cancer In 1954 two major events changed Kavanagh’s life. First, he sued The Leader for publishing a portrait of him as an alcoholic sponger. The highly skilled lawyer John A. Costello, acting in defence of The Leader, won the case when it came to trial. (Costello had been Attorney General of Ireland (1926–1932) and later became Taoiseach (1948–1951 and 1954–1957). He and Kavanagh eventually became good friends.) Second, shortly after Kavanagh lost this case, he was diagnosed with lung cancer and was admitted to hospital, where he had a lung removed. It was while recovering from this operation by relaxing on the banks of the Grand Canal in Dublin that Kavanagh rediscovered his poetic vision. He began to appreciate nature and his surroundings, and took his inspiration from them for many of his later poems. Turning point: Kavanagh begins to receive acclaim In 1955 Macmillan’s rejected a typescript of poems by Kavanagh, which left the poet very depressed. Patrick Swift, on a visit to Dublin in 1956, was invited by Kavanagh to look at the typescript. Swift then arranged for the poems to be published in the English literary journal Nimbus(19 poems were published). This proved a turning point and Kavanagh began receiving the acclaim that he had always felt he deserved. His next collection, Come Dance with Kitty Stobling, was directly linked to the mini-collection in Nimbus. Between 1959 and 1962 Kavanagh spent more time in London, where he contributed to Swift’s X magazine. During this period Kavanagh occasionally stayed with the Swifts in Westbourne Terrace. He gave lectures at University College Dublin and in the United States, represented Ireland at literary symposiums, and became a judge of the Guinness Poetry Awards. In London he often stayed with his publisher, Martin Green, and Green’s wife Fiona, in their house in Tottenham Street, Fitzrovia. It was at this time that Martin Green produced Kavanagh’s Collected Poems (1964) with prompting from Patrick Swift and Anthony Cronin". In the introduction Kavanagh wrote: “A man innocently dabbles in words and rhymes, and finds that it is his life.” Marriage and death Kavanagh married his long-term companion Katherine Barry Moloney (niece of Kevin Barry) in April 1967 and they set up home together on the Waterloo Road in Dublin. Kavanagh fell ill at the first performance of Tarry Flynn by the Abbey Theatre company in Dundalk Town Hall and died a few days later, on 30 November 1967, in a Dublin nursing home. His grave is in Inniskeen adjoining the Patrick Kavanagh Centre. His wife Katherine died in 1989; she is also buried there. Legacy Nobel Laureate Seamus Heaney is acknowledged to have been influenced by Kavanagh. Heaney was introduced to Kavanagh’s work by the writer Michael MacLaverty when they taught together at St Thomas’s, Belfast. Heaney and Kavanagh shares a belief in the capacity of the local, or parochial, to reveal the universal. Heaney once said that Kavanagh’s poetry “had a transformative effect on the general culture and liberated the gifts of the poetic generations who came after him.” Heaney noted: “Kavanagh is a truly representative modern figure in that his subversiveness was turned upon himself: dissatisfaction, both spiritual and artistic, is what inspired his growth.... His instruction and example helped us to see an essential difference between what he called the parochial and provincial mentalities”. As Kavanagh put it: “All great civilizations are based on the parish”. He concludes that Kavanagh’s poetry vindicates his “indomitable faith in himself and in the art that made him so much more than himself”. The actor Russell Crowe has stated that he is a fan of Kavanagh. He commented: “I like the clarity and the emotiveness of Kavanagh. I like how he combines the kind of mystic into really clear, evocative work that can make you glad you are alive”. On 24 February 2002, after winning the BAFTA Award for Best Actor in a Leading Role for his performance in A Beautiful Mind, Crowe quoted Kavanagh during his acceptance speech at the 55th British Academy Film Awards. When he became aware that the Kavanagh quote had been cut from the final broadcast, Crowe became aggressive with the BBC producer responsible, Malcolm Gerrie. He said: “it was about a one minute fifty speech but they’ve cut a minute out of it”. The poem that was cut was a four-line poem: When the Irish Times compiled a list of favourite Irish poems in 2000, ten of Kavanagh’s poems were in the top 50, and he was rated the second favourite poet behind W. B. Yeats. Kavanagh’s poem “On Raglan Road”, set to the traditional air “Fáinne Geal an Lae”, composed by Thomas Connellan in the 17th century, has been performed by numerous artists as diverse as Van Morrison, Luke Kelly, Dire Straits, Billy Bragg, Sinéad O’Connor, Joan Osborne and many others. There is a statue of Kavanagh beside Dublin’s Grand Canal, inspired by his poem “Lines written on a Seat on the Grand Canal, Dublin”: Every 17 March, after the St Patrick’s day parade, a group of Kavanagh’s friends gather at the Kavanagh seat on the banks of the Grand Canal at Mespil road in his honour. The seat was erected by his friends, led by John Ryan and Denis Dwyer, in 1968. A bronze sculpture of the writer stands outside the Palace Bar on Dublin’s Fleet Street. There is also a statue of Patrick Kavanagh located outside the Irish pub and restaurant, Raglan Road, at Walt Disney World’s Downtown Disney in Orlando, Florida. His poetic tribute to his friend the Irish American sculptor Jerome Connor was used in the plaque overlooking Dublin’s Phoenix Park dedicated to Connor. The Patrick Kavanagh Poetry Award is presented each year for an unpublished collection of poems. The annual Patrick Kavanagh Weekend takes place on the last weekend in September in Inniskeen, County Monaghan, Ireland. The Patrick Kavanagh Centre, an interpretative centre set up to commemorate the poet, is located in Inniskeen. Kavanagh Archive In 1986, Peter Kavanagh negotiated the sale of Patrick Kavanagh’s papers as well as a large collection of his own work devoted to the late poet to University College Dublin. The purchase was enabled by a public appeal for funds by the late Professor Gus Martin. He included in the sale his original hand press which he had built. The archive is housed in a special collections room in UCD’s library, and the hand press is on loan to the Patrick Kavanagh Centre, Inniskeen. The contents include: Early literary material containing verses, novels, prose writing and other publications; family correspondence containing letters to Cecilia Kavanagh and Peter Kavanagh; letters to Patrick Kavanagh from various sources (1926–40). Later literary material containing verses, novels, articles, lectures, published works, galley page proofs, Kavanagh’s Weekly, and adaptations of Kavanagh’s work (1940–67). Documents concerning libel case of Kavanagh v The Leader (1952–54). Personal correspondence, including with his sisters, Peter Kavanagh, Katherine Barry Moloney (1947–67). Printed material, press cuttings, publications, personal memorabilia, and tape recordings (1940–67). Peter Kavanagh’s papers include thesis, plays, autobiographical writing, and printed material, personal and general correspondence memorabilia, tape recordings, galley proofs (1941–82) and family memorabilia (1872–1967). Copyright Ownership of the copyright is vested in Trustees of The Patrick and Katherine Kavanagh Trust by virtue of the terms of the will of the late Kathleen Kavanagh, widow of the poet, who in turn became entitled to the copyright on the death of her husband. The proceeds of the trust are used to support deserving writers. The Trustees are Leland Bardwell, Patrick MacEntee, Eiléan Ní Chuilleanáin, Eunan O’Halpin, and Macdara Woods. This was disputed by the late Peter Kavanagh who continued publishing his work after Patrick’s death. This dispute led some books to go out of print. Most of his work is now available in the UK and Ireland but the status in the United States is more uncertain. Works Poetry * 1936– Ploughman and Other Poems * 1942– The Great Hunger * 1947– A Soul For Sale * 1958– Recent Poems * 1960– Come Dance with Kitty Stobling and Other Poems * 1964– Collected Poems (ISBN 0 85616 100 4) * 1972– The Complete Poems of Patrick Kavanagh, edited by Peter Kavanagh * 1978– Lough Derg * 1996– Selected Poems, edited by Antoinette Quinn (ISBN 0140184856) * 2004– Collected Poems, edited by Antoinette Quinn (ISBN 0-713-99599-8) Prose * 1938– The Green Fool * 1948– Tarry Flynn (ISBN 0141183616) * 1964– Self Portrait– recording * 1967– Collected Prose * 1971– November Haggard a collection of prose and poetry edited by Peter Kavanagh * 1978– By Night Unstarred. A conflated novel, completed by Peter Kavanagh * 2002– A Poet’s Country: Selected Prose, edited by Antoinette Quinn (ISBN 1843510103) Dramatisations * 1966– Tarry Flynn, adapted by P. J. O’Connor * 1986– The Great Hunger, adapted by Tom Mac Intyre * 1992– Out of That Childhood Country John McArdle’s (1992), co-written with his brother Tommy and Eugene MacCabe, is about Kavanagh’s youth loosely based on his writings. * 1997– Tarry Flynn, adapted by Conall Morrison (modern dance and play) * 2004– The Green Fool, adapted by Upstate Theatre Project References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Kavanagh

Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Biografia Dino Campana nacque a Marradi, un piccolo paese tosco-romagnolo sito nella provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. La madre era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di due anni di Dino. Trascorre l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli impediranno comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Frequenta le elementari a Marradi, poi frequenta la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, ed in seguito a Carmagnola (in provincia di Torino), presso il regio liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Quando rientra a Marradi, le crisi nervose si acutizzano, come pure i frequenti sbalzi di umore, sintomi dei difficili rapporti con la famiglia (soprattutto con la madre) ed il paese natío. Per ovviare alla monotonia delle serate marradesi, specie nella stagione invernale, Dino era solito recarsi a Gerbarola, una località poco distante dal borgo, dove con gli abitanti del luogo trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste (la castagna è infatti il frutto tipico di Marradi), comunemente appellate con il nome di bruciati. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all’età di diciotto anni, si iscrive, nell’autunno del 1903, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entra far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Ravenna. Non riesce, però a superare l’esame per diventare sergente, e viene quindi prosciolto dal servizio ed in seguito congedato. Nel 1905 passa alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi il suo trasferimento in Toscana, Campana decide di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta espresse il suo “male oscuro” con un irrefrenabile bisogno di fuggire e dedicarsi ad una vita errabonda: la prima reazione della famiglia, del paese e successivamente anche dell’autorità pubblica, fu quella di considerare le stranezze di Campana come segni lampanti della sua pazzia. Ad ogni sua fuga, che si realizzava con viaggi in paesi stranieri, dove si dedicava ai mestieri più disparati per sostentarsi, seguiva, da parte della polizia (in conformità con il sistema psichiatrico del tempo, così come per le incertezze dei familiari) il ricovero in manicomio. Inoltre, veniva visto con sospetto per i tratti somatici che venivano giudicati “germanici” e per l’impeto con cui discuteva di poesia e filosofia. Internato per la prima volta nel manicomio di Imola (in provincia di Bologna), nel settembre del 1905, ne tenta una fuga già tra il maggio ed il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Verrà arrestato a Bardonecchia (in provincia di Torino) e di nuovo ricoverato ad Imola. Ne uscirà nel 1907, per l’interessamento della famiglia a cui viene affidato. Risale intorno al 1907 un suo viaggio in Argentina, presso una famiglia di lontani parenti emigrati, caldeggiato dagli stessi genitori per liberarlo dal tanto odiato paese natìo, e probabilmente perché il conflitto con la madre si era fatto ormai insanabile. Con molta certezza, Dino Campana accetta di partire per lasciarsi soprattutto alle spalle l’esperienza del manicomio, e perché si sentiva attratto per la nuova meta. Il viaggio in Sudamerica rappresenta comunque un punto particolarmente oscuro della biografia del poeta marradese: se alcuni infatti arrivarono a chiamarlo come “il poeta dei due mondi”, c’è anche chi, come per esempio Ungaretti, sostiene invece che in Argentina Campana non ci andò neppure. Regna una certa confusione anche sulle varie versioni intorno alla datazione e alle modalità del viaggio e sul tragitto del ritorno. Tra le varie ipotesi, quella più accreditata vede la sua partenza nell’autunno del 1907 da Genova, ed abbia vagabondato per l’Argentina fino alla primavera del 1909, quando ricompare a Marradi, dove viene arrestato. Dopo un breve internamento al San Salvi di Firenze, riparte per un viaggio in Belgio, ma viene nuovamente arrestato a Bruxelles, venendo quindi internato presso la maison de santé di Tournay all’inizio del 1910. A questo punto, si rivolge in cerca di aiuto alla famiglia e viene rimandato in Italia, a Marradi: vive un periodo più tranquillo; tra il 1912 ed il 1913, infatti, si immatricola per la seconda volta presso l’ateneo bolognese, ma soltanto dopo due mesi, chiede il trasferimento per Genova. Durante il soggiorno universitario nel capoluogo emiliano ha però modo di frequentare i gruppi di goliardi, con i quali riesce a stringere dei solidi rapporti d’amicizia, e degli appassionati di letteratura della sua età. Proprio sui fogli pubblicati dai goliardi bolognesi, infatti, escono le sue prime prove poetiche, alcune delle quali verranno in seguito incluse nell’opera maggiore di Campana, i Canti Orfici. I Canti Orfici Nel 1913 Campana si reca a Firenze, presentandosi alla redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, suo lontano parente, a cui consegna il suo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno. Non viene però preso in considerazione ed il manoscritto va ben presto perduto (sarà ritrovato solamente sessant’anni dopo, nel 1971, dopo la morte di Soffici, tra le sue carte nella casa di Poggio a Caiano, probabilmente nello stesso posto in cui era stato riposto e subito dimenticato).Dopo qualche mese di attesa irrisposta, Campana scende da Marradi a Firenze per riprendersi il manoscritto. Papini non lo possiede più e lo indirizza da Soffici, che però sostiene di non esserne mai entrato in possesso. Il giovane, la cui mente è già labile, si arrabbia e si dispera, poiché aveva consegnato, ingenuamente, l’unica copia esistente dell’opera. Scrive ed implora insistentemente senza altro risultato che il disprezzo e l’indifferenza di tutto l’ambiente culturale che gravita intorno alle “Giubbe Rosse”. Infine, esasperato, minaccia di venire con il coltello per farsi giustizia dell’"infame" Soffici e dei suoi soci, che definisce “sciacalli”. A proposito del dissidio tra Campana e l’ambiente letterario fiorentino si leggano le parole che Campana scrisse a Papini in una lettera del maggio del 1913: "(...) E se di arte non capite più niente cavatevi da quel focolaio di càncheri che è Firenze e venite qua a Genova: e se siete un uomo d’azione la vita ve lo dirà e se siete artista il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione non sentite che monta attorno a voi l’energia primordiale di cui inossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca. Accademia dei Lincei. Accademia del mantellaccio: sì, voi siete l’accademia del Mantellaccio; con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate di più l’arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del «numero che governa i bei pensieri». La vostra speranza sia fondare l’alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un’intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono: l’immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici: come novità: Le cose che fanno la Primavera. In verità vi dico tutte queste cose non fanno la Primavera ma l’inverno. Ma scrivete un po’ a Marinetti che è un ingegno superiore, scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono: e finitela colla critica” Nell’inverno del 1914, persa ormai ogni speranza di recuperare il manoscritto, Campana decide di riscrivere tutto affidandosi alla memoria e alle sue sparse bozze; in pochi mesi, lavorando anche di notte ed a costo di un enorme sforzo mentale, riesce a riscrivere il libro, con numerose modifiche ed aggiunte. Nella primavera dello stesso anno, Campana riesce finalmente a pubblicare, a proprie spese, la raccolta con il nuovo titolo, appunto, di Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei “poeti-musicisti”. Nel 1915 una recensione ai Canti da parte di Renato Fondi, sul Fanfulla della domenica, gli restituisce "il senso della realtà": trascorre quindi l’anno viaggiando senza una meta fissa tra Torino, Domodossola, ancora Firenze. Scoppia la Grande Guerra: Campana viene esonerato dal servizio militare, ufficialmente per problemi di salute fisica, in realtà perché segnalato ormai come malato psichiatrico grave. Nel 1916 ricerca inutilmente un impiego. Scrive a Emilio Cecchi (che sarà, insieme a Giovanni Boine —che comprese da subito l’importanza di Campana, recensendo i Canti Orfici nel 1914 su Plausi e Botte– e a Giuseppe De Robertis, uno dei suoi pochi estimatori) ed inizia con lo scrittore una breve corrispondenza. A Livorno si scontra con il giornalista Athos Gastone Banti, che scrive su di lui un articolo denigratorio sul quotidiano Il Telegrafo: si arriva quasi al duello.Nello stesso anno conosce la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo Una donna, con la quale instaura un’intensa quanto tumultuosa relazione, che si interromperà all’inizio del 1917, a seguito di un breve incontro nel Natale del 1916, a Marradi. Esistono testimonianze della relazione avvenuta tra Dino e Sibilla nel carteggio pubblicato da Feltrinelli nel 2000: Un viaggio chiamato amore– Lettere 1916-1918. Il carteggio ha inizio con una lettera della Aleramo, datata 10 giugno 1916, nella quale l’autrice esprime la sua ammirazione per i Canti Orfici, dichiarando di esserne stata “incantata e abbagliata insieme”. Sibilla era allora in vacanza nella Villa La Topaia a Borgo San Lorenzo, mentre Campana era in una stazione climatica presso Firenzuola per rimettersi in salute dopo essere stato colpito da una leggera paresi al lato destro del corpo. Ultimi anni e morte Nel 1918, Campana viene internato presso l’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci, nei pressi di Scandicci (in provincia di Firenze). Lo psichiatra Carlo Pariani lo va a trovare per intervistarlo e conferma l’inappellabile diagnosi: ebefrenia, una forma estremamente grave ed incurabile di psicosi schizofrenica; tuttavia il poeta sembra essere a suo agio nel manicomio, vivendo una vita tranquilla e, finalmente, sedentaria.Dino Campana muore in ospedale, sembra per una forma di setticemia, causata dal ferimento con un filo spinato nella zona dello scroto, durante un tentativo di fuga, il 1º marzo del 1932. Il 2 marzo, la salma di Campana viene inumata nel cimitero di San Colombano, a Badia a Settimo, nel territorio di Scandicci, ma nel 1942, su diretto interessamento di Piero Bargellini, viene data alle spoglie del poeta una sepoltura più dignitosa e la salma trova riposo nella cappella sottostante il campanile della chiesa di San Salvatore. Durante la seconda guerra mondiale, il 4 agosto del 1944, i tedeschi, in ritirata, fanno saltare con una carica esplosiva il campanile, distruggendo nel contempo anche la cappella. Nel 1946 le ossa del poeta, in seguito ad una cerimonia alla quale partecipano numerosi intellettuali dell’epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Pratolini ed altri, vengono collocate all’interno della chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo, raggiungendo così la loro dimora attuale. La poetica La poesia di Campana è una poesia nuova nella quale si amalgamano i suoni, i colori e la musica in potenti bagliori. Il verso è indefinito, l’articolazione espressiva in un certo senso monotona ma nel contempo ricca di immagini molto forti di annientamento e purezza. Il titolo allude agli inni orfici, genere letterario attestato nell’antica Grecia tra il II e il III secolo d.C. e caratterizzato da una diversa teogonia rispetto a quella classica. Inoltre le preghiere agli dei (in particolare al dio Protogono) sono caratterizzate dagli scongiuri dal male e dalle sciagure. I temi fondamentali Uno dei temi maggiori di Campana, che si trova già all’inizio dei “Canti Orfici” nelle prime parti in prosa– La notte e Il viaggio e il ritorno– è quello dell’oscurità tra il sogno e la veglia. Gli aggettivi e gli avverbi ritornano con una ripetitiva insistenza come di chi detta durante un sogno, sogno però interrotto da forti trasalimenti (si veda la poesia “l’invetriata”, mirabile spleen baudelairiano). Nella seconda parte– nel notturno di “Genova”, ritornano tutti i miti fondamentali che saranno del Campana successivo: le città portuali, la matrona barbarica, le enormi prostitute, le pianure ventose, la schiava adolescente. Già nella prosa si nota l’uso dell’iterazione, l’uso drammatico dei superlativi, l’effetto d’eco nelle preposizioni, il ricorrere alle parole chiave che creano una forte scenografia. Del Serra ha esaminato le figure ricorrenti in Campana: anastrofi, adnominationes, tmesi anacolutiche e chiasmiche, catacresi, anastrofe con aprosdoketon. L’interpretazione della poesia Nel quindicennio che va dalla sua morte alla fine della seconda guerra mondiale (1932-1945) ed anche in seguito, nel periodo dell’espressionismo e del futurismo, l’interpretazione della poesia di Campana si focalizza sullo spessore della parola apparentemente incontrollata, nascosta in una zona psichica di allucinazione e di rovina. Nei suoi versi, dove vi sono elementi deboli di controllo e di approssimativa scrittura, si avverte – a parere di molti critici – il vitalismo delle avanguardie del primo decennio del XX secolo; dai suoi versi, per la verità, hanno attinto poeti molto differenti tra di loro, come Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto. Campana e Rimbaud Il destino di Campana è stato avvicinato a quello di Rimbaud. Ma, secondo alcuni, tra Campana e il poeta maledetto il punto di contatto (il bisogno di fuggire, l’idea del viaggio, l’abbandono di un mondo civile estraneo) è affrontato in modo molto diverso. Dove Rimbaud abbandona la letteratura per fuggire in Africa e prestarsi a mestieri avventurosi ed alternativi, come il trafficante d’armi, Campana alla fine dei suoi viaggi, senza una vera meta, trova solamente la follia. E se Rimbaud aveva fatto una scelta, Campana non scelse ma fu sopraffatto dagli eventi che attraversarono la sua vita diventandone una vittima: senza però mai disertare la poesia, come, differentemente, aveva fatto il poeta francese. Campana, fino al suo internamento a Castel Pulci, lotterà per la sua poesia e per una vita che non era mai riuscita a donargli nulla in termini di serenità e pace; e anche la strada dell’amore, il suo incontro con Sibilla Aleramo, si trasformerà in una sconfitta. Come scrive Carlo Bo nel saggio “La nuova poesia: Storia della letteratura italiana– il Novecento” (Garzanti, 2001): Eugenio Montale fu tra i primi estimatori ufficiali, il più autorevole ad oggi, delle composizioni di Dino Campana, tanto da dedicargli una poesia o meglio un omaggio a chi meglio di lui aveva saputo piegare le parole fino a renderle ancora più oscure. Sebbene i canti di Dino Campana affondino ben oltre il simbolismo francese, direttamente nelle radici della nostra terra toscana, Campana guarda al Trecento dantesco, al Cavalcanti al Dante della commedia fino ad arrivare ai canti del Foscolo (Giacomo Leopardi ancora non era stato molto diffuso), ed è toccante l’allusione dantesca con cui Eugenio Montale chiude questa struggente lirica di stampo prettamente biografico (di Dino Campana si evitava di citare per motivi piccoli borghesi la sua vita e i suoi amori travagliati nonché il suo pacifismo antinterventista) e proprio per questo ancor più provocatoria: “fino a quando riverso a terra cadde!”. Dino Campana e l’arte La critica ha spesso indagato e continua ad interrogarsi su quanto vi è di figurativo nell’opera del poeta di Marradi, conosciuto dall’immaginario come il poeta folle e visionario. Nel 1937 Gianfranco Contini scriveva «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Nei Canti Orfici sussistono infatti elementi sia visivi che visionari con numerosi riferimenti alla pittura. Analizzando la funzione che questi aspetti hanno all’interno dell’opera si nota con evidenza come al lato visionario, con riferimento a Leonardo, a De Chirico e all’arte toscana, sia affiancato in perfetta coesione quello visivo che trova le sue allusioni nel futurismo. Pasolini, che aveva riletto con molta attenzione l’opera di Campana, aveva scritto «Particolarmente precisa era la sua cultura pittorica: gli apporti nella sua lingua del gusto cubista e di quello del futurismo figurativo sono impeccabili. Alcune sue brevi poesie-nature morte sono tra le più riuscite e se sono alla "manière de" lo sono con un gusto critico di alta qualità». A proposito poi delle conoscenze leonardesche dell’autore si può leggere, in una lettera del 12 maggio 1914 scritta da Campana a Soffici da Ginevra «Ho trovato alcuni studi, purtroppo tedeschi, di psicoanalisi sessuale di Segantini, Leonardo e altri (in particolare “Sesso e carattere” di Otto Weininger) che contengono cose in Italia inaudite: potrei fargliene un riassunto per Lacerba». La critica Dopo la pubblicazione dei “Canti Orfici” inizia subito la critica con tre articoli che, se pur differenti, danno origine al mito Campana: sulla rivista “La Voce” appare, verso la fine del 1914, l’articolo di Giuseppe De Robertis, sulla “Tribuna” quello di Emilio Cecchi e sulla “Riviera Ligure” quello di Giovanni Boine entrambi del 1915. Il ritrovamento del manoscritto de Il più lungo giorno tra le carte di Soffici fu annunciato sul Corriere della Sera del 17 giugno 1971 da Mario Luzi e ha consentito nuove forme di indagini sul complesso degli scritti campaniani. Citazioni e dediche a Dino Campana CinemaA Dino Campana sono stati dedicati quattro film: Dino Campana, 1974, regia di Marco Moretti Inganni, 1985, regia di Luigi Faccini Il più lungo giorno, 1997, regia di Roberto Riviello Un viaggio chiamato amore, 2002, regia di Michele Placido. La Scomparsa, 2016, regia di Maria Luisa CarrettoRomanziAl viaggio di Dino Campana in Uruguay e in Argentina è dedicato il romanzo di Laura Pariani Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi 2015).PoesiaAlla storia di amore fra Campana a la Aleramo è dedicata la poesia Sibilla del poeta Riccardo Savini, inclusa nella raccolta Nero oro ero (2010). Alla relazione tra Dino Campana e Sibilla Aleramo è dedicata la poesia di Daniele Miglio Dino e Sibilla pubblicata nella raccolta intitolata proprio Dino e Sibilla uscita nel 2011 per Edizioni il Papavero. Nell’opera vi sono più riferimenti alla poetica e al pensiero del Campana.TeatroAlla vicenda di Campana sono stati dedicati la pièce teatrale Quasi un uomo dello scrittore argentino Gabriel Cacho Millet (curatore anche dell’epistolario di Campana dal titolo Le mie lettere sono fatte per essere bruciate), la pièce teatrale “ Dino Campana poeta ” (testo di Andrea Manzi) per la regia di Lorenzo Cicero che debuttò a Marradi in occasione del primo centenario della nascita; il racconto di Antonio Tabucchi Vagabondaggio ne Il gioco del rovescio nell’edizione del 1988 e quattro film: il primo, “Dino Campana”, girato nel 1974 in formato S.8 dal giovane Marco Moretti (vincitore del Premio Nazionale "Dal S.8 al 35mm"), incentrato sulle connessioni tra vita e poesia; l’ultimo è quello di Michele Placido Un viaggio chiamato amore (2002), con Stefano Accorsi nei panni di Campana e Laura Morante in quelli di Sibilla Aleramo. A Dino Campana è stato dedicato lo spettacolo “Nottecampana” con Carlo Monni, Arlo Bigazzi, Orio Odori e Giampiero Bigazzi, da cui sono stati tratti il cd omonimo (2009, Materiali Sonori) e il libro “Nottecampana– Storie di Dino Campana o dell’urgenza della poesia” (2010, Editrice Zona). La vicenda biografica e poetica di Dino Campana viene narrata nella pièce teatrale "La più lunga ora, ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo" scritta e diretta da Vinicio Marchioni, (2008) con Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Ruben Rigillo.MusicaAlla vita di Campana è dedicata la canzone di Massimo Bubola dal titolo “Dino Campana” uscita nel 1997 all’interno del disco Mon trésor. Campana è citato nella Canzone per Alda Merini (1999) di Roberto Vecchioni. Il compositore italiano Lorenzo Signorini ha scritto due brani per voce recitante, arpa e percussioni ispirate ai Canti Orfici di Campana: Le Stelle le Pallide Notturne (2003) e La sera di fiera (2004). Il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca ha musicato la poesia di Campana “La petite promenade du poete”, pubblicata nel suo album La breve estate del 2008. Nel 2016 Massimiliano Larocca pubblica il disco “Un mistero di sogni avverati”, nel quale compaiono 13 poesie di Dino Campana musicate integralmente dal cantautore fiorentino. All’album partecipano Riccardo Tesi, Nada, Sacri Cuori, Hugo Race e Cesare Basile “Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane” è citato nel brano del 1998 “Ubriaco canta amore” della BandabardòCinemaI versi Fabbricare fabbricare fabbricare / preferisco il rumore del mare / che dice fabbricare fare e disfare hanno ispirato il titolo del film Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. Nel 2016 è stato realizzato il cortometraggio “L’alluvione ha sommerso”. Il film breve racconta in modo originale la genesi dei Canti Orfici e si lega alla poesia “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” di Eugenio Montale, in cui l’autore ricorda la tragica alluvione di Firenze del 1966 durante la quale, tra le tante cose, l’acqua del fiume Arno gli portò via anche una copia del volume campaniano. La regia del film, prodotto da Esecutivi per lo Spettacolo con il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Luca Dal Canto, già autore di un cortometraggio tratto da una poesia di Giorgio Caproni ("Il cappotto di lana", 2012, 53 selezioni e 16 premi) e di un altro film breve ispirato alla figura di Amedeo Modigliani ("Due giorni d’estate", 2014, 29 selezioni e 5 premi). “L’alluvione ha sommerso” è stato scritto da Dino Castrovilli e Giuseppe Giachi. Dino Campana è interpretato dall’attore e performer turco Murat Onol. Opere di Campana Opera Canti Orfici, Tip. Ravagli, Marradi, 1914 Canti Orfici ed altre liriche. Opera completa, prefazione di B. Binazzi, Vallecchi, Firenze, 1928, pp. 166 Canti Orfici, a cura di Enrico Falqui, terza ed., Vallecchi, Firenze, 1941, pp. 210 Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1952, 1960, 1962 Canti Orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. Falqui, nota critica e commento di Silvio Ramat, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 362 Canti Orfici e altri scritti, a cura di Arrigo Bongiorno, introduzione di Carlo Bo, Mondadori, Milano, 1972, pp. 168 Opere e contributi, a cura di E. Falqui, prefazione di Mario Luzi, note di Domenico De Robertis e S. Ramat, 1972 Carteggio con Sibilla Aleramo, a cura di N. Gallo, Vallecchi, Firenze, 1973 Canti Orfici, introduzione e commento e Fiorenza Ceragioli, Vallecchi, Firenze, 1985, pp. 350 Canti Orfici e altre poesie, introduzione e note di N. Bonifazi, Garzanti, Milano, 1989 Canti Orfici, a cura di M. Lunetta, Newton Compton, Roma, 1989 Opere. Canti Orfici. Versi e scritti sparsi pubblicati in vita. Inediti, a cura di S. Vassalli e C. Fini, TEA, Milano, 1989 Canti Orfici, edizione critica a cura di G. Grillo, Vallecchi, Firenze, 1990 Canti Orfici, commento di M. Caronna, Rubbettino, Messina, 1993 Canti Orfici, a cura di R. Ridolfi, introduzione di P. L. Ladron de Guevara, Libreria Chiari, Firenze, 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Marradi, 1914) Canti Orfici, a cura di C. Bene, Bompiani, Milano, 1999 (con Compact disc) ISBN 88-452-4072-X Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato Martinoni, Einaudi, Torino, 2003 Canti Orfici, edizione anastatica a cura di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, con un apocrifo di Marco Ercolani, una nota di Veronica Pesce e un 'plauso’ di Giovanni Boine, Matisklo edizioni, Savona, 2016 Altro Inediti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1942 Taccuino, a cura di Matacotta, Edizioni Amici della Poesia, Fermo, 1949 (poi in Taccuini, edizione critica e commento di F.Ceragioli, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990) Taccuinetto faentino, a cura di D. De Robertis, Vallecchi, Firenze, 1960 Fascicolo marradese inedito del poeta dei “Canti Orfici”, a cura di F. Ravagli, Giunti-Bemporad Marzocco, Firenze, 1972 Il più lungo giorno. I. Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici, II: Il testo critico, a cura di D. De Robertis, prefazione di E. Falqui, Archivi di Arte e Cultura Dell’Età Moderna– Vallecchi, Roma-Firenze, 1973 (Poi su CD-ROM: Vallecchi, Firenze, 2002 Epistolari D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, G. S. All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1978 Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, 1985 D. Campana– Sibilla Aleramo, Un viaggio chiamato amore, Feltrinelli, Milano, 2003 Dino Campana-Sibilla Aleramo, a cura di Bruna Conti, Feltrinelli, 2000. Da questo carteggio è stato tratto il film Un viaggio chiamato amore (di Michele Placido, 2002) con Stefano Accorsi nel ruolo di Campana e Laura Morante nel ruolo di Sibilla Aleramo. D. Campana, Un po’ del mio sangue– Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, lettere (1910- 1931), a cura di S. Vassalli, BUR, Milano, 2005 D. Campana, Lettere di un povero diavolo, Carteggio (1903-1931) Con altre testimonianze epistolari su Dino Campana (1903-1998) a cura di Gabriel Cacho Millet. In copertina una foto inedita di Dino, Polistampa, 2011. Traduzioni Dino Campana. Cantos órficos/Canti orfici. Tradução de Gleiton Lentz. Desterro: Edições Nephelibata, 2004. Dino Campana. Chants orphiques. Traduction: Christophe Mileschi. Editeur: Éditions L’Âge d’Homme.février 1997. ISBN 2-8251-0849-9 Fumetti Dino Campana. A jornada de um neurastênico/La giornata di un nevrastenico. Fumetti di Aline Daka e traduzione di Gleiton Lentz. (n.t.) Revista Literária em Tradução, n. 7, set. 2013, pp. 337–348. ISSN 2177-5141 Simone Lucciola, Rocco Lombardi, Campana, contributi di G. Cacho Millet, P. Pianigiani, G. Neri, Guida, 2014, ISBN 978-88-97980-17-9 Pablo Echaurren, Vita disegnata di Dino Campana, Editori del Grifo, Montepulciano 1994. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana

Francis Edward Ledwidge (19 August 1887– 31 July 1917) was an Irish war poet from County Meath. Sometimes known as the “poet of the blackbirds”, he was killed in action at the Battle of Passchendaele during World War I. Early life Ledwidge was born at Janeville, Slane, in Ireland, the eighth of nine children in a poverty-stricken family. His parents, Patrick Ledwidge (the Ledwidge family, from Shropshire, was granted land in Meath after the Norman invasion) and wife Anne Lynch (1853–1926), believed in giving their children the best education they could afford. But when Francis was only five his father Patrick died prematurely, which forced his wife and the children out to work at an early age. Francis left the local national school aged thirteen, and while he continued to educate himself, he worked at what work he could find, as farm hand, road mender and supervisor of roads, as copper miner (sacked for organising a strike for better mining conditions, three years before the general 1913 strike, and was a trade union activist since 1906) and shop assistant. Appointed secretary of the Slane branch of the Meath Labour Union (1913–14) he had aspirations of permanent white-collar work. He was known for his connections with Sinn Féin. Young poet Strongly built, with striking brown eyes and a sensuous face, Ledwidge was a keen poet, writing where ever he could– sometimes even on gates or fence posts. From the age of fourteen his works were published in his local newspaper, the Drogheda Independent reflecting his passion for the Boyne Valley. While working as a road labourer he won the patronage of the writer Lord Dunsany after writing to him in 1912, enclosing copybooks of his early work. Dunsany, a man of letters already well known in Dublin and London literary and dramatic circles, and whose own start in publishing had been with a few poems, promoted him in Dublin and introduced him to W.B. Yeats with whom he became acquainted. Dunsany supported Ledwidge with money and literary advice for some years, providing him with access to and a workspace in Dunsany Castle’s Library where he met the Irish writer Katharine Tynan, corresponding with her regularly. Dunsany later prepared his first collection of poetry Songs of the Fields, which successfully appealed to the expectations of the Irish Literary Revival and its social taste for rural poetry. Home Rule and World War I Ledwidge was a keen patriot and nationalist. His efforts to found a branch of the Gaelic League in Slane were thwarted by members of the local council. The area organiser encouraged him to continue his struggle, but Francis gave up. He did manage to act as a founding member with his brother Joseph of the Slane Branch of the Irish Volunteers (1914), a nationalist force created in response to the arming of the Ulster Volunteers who swore to resist the introduction of Home Rule for Ireland by force, if need be. The Irish Volunteers were set up to prevent their belligerence and to ensure democracy would prevail. On the outbreak of World War I in August 1914, and on account of Ireland’s involvement in the war, the Irish Volunteers split into two factions, the National Volunteers who supported John Redmond’s appeal to join Irish regiments in support of the Allied war cause and those who did not. Francis was originally of the latter party. Nevertheless, having defended this position strongly at a local council meeting, he enlisted (24 October 1914) in Lord Dunsany’s regiment, joining 5th battalion Royal Inniskilling Fusiliers, part of the 10th (Irish) Division. This was against the urgings of Dunsany who opposed his enlistment and had offered him a stipend to support him if he stayed away from the war. Some have speculated that he went to war because his sweetheart Ellie Vaughey had found a new lover, John O’Neill, whom she later married, but Ledwidge himself wrote, and forcefully, that he could not stand aside while others sought to defend Ireland’s freedom. Poetry and war Ledwidge seems to have fitted into Army life well, and rapidly achieved promotion to lance corporal. In 1915, he saw action at Suvla Bay in the Dardanelles, where he suffered severe rheumatism. Having survived huge losses sustained by his company in the Battle of Gallipoli, he became ill after a back injury on a tough mountain journey in Serbia (December 1915), a locale which inspired a number of poems. Ledwidge was dismayed by the news of the Easter Rising, and was court-martialled and demoted for overstaying his home leave and being drunk in uniform (May 1916). He gained and lost stripes over a period in Derry (he was a corporal when the introduction to his first book was written), and then, returned to the front, received back his lance corporal’s stripe one last time in January 1917 when posted to the Western Front, joining 1st Battalion, Royal Inniskilling Fusiliers, part of 29th Division. Ledwidge continued to write when feasible throughout the war years, though he lost much work, for example, in atrocious weather in Serbia. He sent much of his output to Lord Dunsany, himself moving on war assignments, as well as to readers among family, friends and literary contacts. On 31 July 1917, a group from Ledwidge’s battalion of the Royal Inniskilling Fusiliers were road-laying in preparation for an assault during the Third Battle of Ypres, near the village of Boezinge, northwest of Ieper (Ypres). While Ledwidge was drinking tea in a mud hole with his comrades, a shell exploded alongside, killing the poet and five others. A chaplain who knew him, Father Devas, arrived soon after, and recorded “Ledwidge killed, blown to bits.” The poems Ledwidge wrote on active service revealed his pride at being a soldier, as he believed, in the service of Ireland. He wondered whether he would find a soldier’s death. The dead were buried at Carrefour de Rose, and later re-interred in the nearby Artillery Wood Military Cemetery, Boezinge, (where the Welsh poet Hedd Wyn, killed on the same day, is also buried). A stone tablet commemorates him in the Island of Ireland Peace Park, Messines, Belgium. His work as “peasant poet” and “soldier poet”, once a standard part of the Irish school curriculum, faded from view for many decades of the 20th century. Its intensity, coupled with a revived interest in his period, has restored it to life. Publications and reception Much of Ledwidge’s work was published in newspapers and journals in Ireland and the UK. The only work published in book form during Ledwidge’s lifetime was the original Songs of the Fields (1915), which was very well received. The critic Edward Marsh printed three of the poems in the Georgian Poetry series, and remained a correspondent for the remainder of Ledwidge’s life. A second volume, Songs of Peace was in preparation when Ledwidge died; patron and friend Lord Dunsany wrote the introduction while both were in Derry in September 1916. Following the war, Dunsany arranged for more of Ledwidge’s work to be published, first in a third and final new volume, Last Songs, and then later in an anthology in 1919; he commented on the work with words such as: “[I was] astonished by the brilliance of that eye and that had looked at the fields of Meath and seen there all the simple birds and flowers, with a vividness which made those pages like a magnifying glass, through which one looked at familiar things for the first time.” Some of Ledwidge’s poetry was put to music by the British Composer and song-writer Michael Head, most notably in the very well received song cycle published in 1920, “Over the rim of the moon”. This includes the well-known song, “The Ships of Arcady”. Later collections: Alice Curtayne: ‘’The complete poems of Francis Ledwidge’’ (1974) who also wrote a comprehensive biography of the poet, including some previously unpublished work Liam O’Meara: ‘’The poems of Francis Ledwidge’’ (1997), (ISBN 1 870 49147 5), including some previously unpublished work Ulick O’Connor (introduction by): ‘’The best of Francis Ledwidge’’, The Inchicore Ledwidge Society, Risposte Books (2004), ISBN 1-901596-10-9 Hubert Dunn:‘’The Minstrel Boy’’, (2006) some more poems released in a commemorative volume Dermot Bolger: In 1992 long-time Ledwidge admirer, Dublin poet Dermot Bolger, published a Selected Poems of Francis Ledwidge. This was re-issued by New Island Books in 2007 under the title “A Ledwidge Treasury”, with an introduction by Seamus Heaney and an afterword by Dermot Bolger. In 2007 Bolger’s play about the life of Ledwidge, “Walking the Road”, (New Island Books, 2007) was staged in Dublin and in the Town Hall Theatre, Ieper, close where Ledwidge died. It was commissioned to mark the 90th anniversary of his death. In 1998 Bolger and the poet’s nephew, Joseph Ledwidge, were invited by the 'In Flanders Fields Museum’ to unveil a monument on the spot where Ledwidge was killed. Politics His politics are described by the Oxford Dictionary of National Biography as nationalist as well as left-wing. However far from simply being an Irish Nationalist, his poems “O’Connell Street” and "Lament for the Poets of 1916" clearly describe his sense of loss and an expression of holding the same “dreams” as the Easter Rising’s Irish Republicans who fought and died for the Irish Republic in and around O’Connell Street in 1916. Works * Songs of the Fields (1915) Full text at Internet Archive * Songs of Peace (1917) Full text at Internet Archive * Last Songs (1918) Full text at Internet Archive * The complete poems of Francis Ledwidge; with introductions by Lord Dunsany (1919) Full text at Internet Archive Quotes * Oh what a pleasant world 'twould be, * How easy we’d step thro’ it, * If all the fools who meant no harm, * Could manage not to do it! *– From a personal letter. * He shall not hear the bittern cry * in the wild sky, where he is lain, * Nor voices of the sweeter birds * Above the wailing of the rain * * Nor shall he know when the loud March blows * Thro’ slanting snows her fanfare shrill, * Blowing to flame the golden cup * Of many an upset daffodil. * * But when the dark cow leaves the moor * And pastures poor with greedy weeds * Perhaps he’ll hear her low at morn * Lifting her horn in pleasant meads. *– Lament for Thomas MacDonagh Documentary film * Ledwidge was the subject of an RTÉ documentary entitled Behind the Closed Eye, first broadcast on 18 January 1973. It won awards for Best Story and Best Implementation Documentary at the Golden Prague International Television Festival. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Ledwidge

Thomas Osborne Davis (14 October 1814– 16 September 1845) was an Irish writer who was the chief organiser of the Young Ireland movement. He was born in the town of Mallow in County Cork, the son of a Welsh father, a surgeon in the Royal Artillery, and an Irish mother. Through his mother he was descended from the Gaelic noble family of O’Sullivan Beare. His father died one month after his birth and his mother moved to Warrington Place near Mount Street bridge in Dublin. In 1830, they moved to 67 Lower Baggot Street. He attended school in Lower Mount Street before studying in Trinity College, Dublin. He graduated in Law and received an Arts degree in 1836, before being called to the Irish Bar in 1838. To a large extent Davis created the culture of modern Irish nationalism.