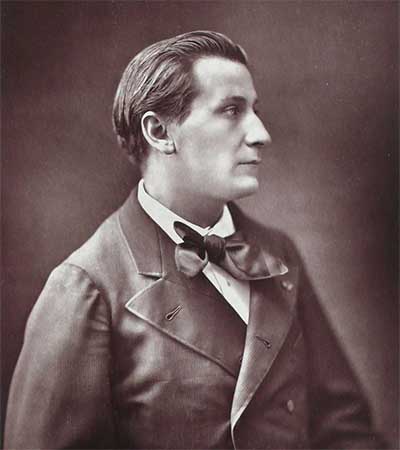

Pierre Reverdy, né le 11 septembre 1889 (13 septembre 1889 selon l’état civil) à Narbonne et mort le 17 juin 1960 à Solesmes, est un poète français associé au cubisme et aux débuts du surréalisme. Il a eu une influence notable sur la poésie moderne de langue française.

Biographie

Jeunesse

Déclaré « né de père et de mère inconnus » à l’état-civil de Narbonne, Pierre Reverdy dut attendre sa vingt-deuxième année pour être reconnu par sa mère. L’année de sa naissance, sa mère était mariée mais son époux vivait en Argentine. Ce n’est qu’en 1897 qu’elle put se remarier avec le père de Reverdy, viticulteur dans la Montagne noire. Pierre Reverdy venait d’une famille de sculpteurs, de tailleurs de pierre d’église. Toute sa vie en sera marquée par un sentiment de religiosité profonde. Il poursuivit ses études à Toulouse et à Narbonne.

Paris

Il arrive à Paris en octobre 1910. À Montmartre, au célèbre Bateau-Lavoir, il rencontre ses premiers amis : Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault et Tristan Tzara.

Pendant seize ans, il vit pour créer des livres. Ses compagnons sont Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse. Toutes ces années sont liées de près ou de loin à l’essor du surréalisme, dont il est l’un des inspirateurs. Sa conception de l’image poétique a, en particulier, une grande influence sur le jeune André Breton et sa théorisation du mouvement surréaliste.

Pierre Reverdy est, avec Apollinaire, celui qui accueillit les surréalistes à leur arrivée à Paris pendant la guerre. Aragon raconte : « Il était, quand nous avions vingt ans, Soupault, Breton, Eluard et moi, toute la pureté pour nous du monde. Notre immédiat aîné, le poète exemplaire. »

Pendant la guerre, il vit dans une assez grande pauvreté, accentuée par le froid et le manque de charbon. Louis Aragon se rappelle :

« Je le revois rue Cortot dans ce temps de misère et de violence, un hiver qu’il régnait chez lui un froid terrible, sa femme malade, et dans le logement au-dessus ce diable d’Utrillo qui faisait du boucan, c’était à tuer. Il y avait dans les yeux noirs de Reverdy un feu de colère comme je n’en avais jamais vu nulle part, peut-être les sarments brûlés au milieu des vignes à la nuit. Je me rappelle ce jour où il lui avait fallu vendre à un de ces hommes riches qui aiment tant l’art un petit Braque qui n’était pas seulement pour lui un tableau, et comme à la dernière minute de se dépouiller, il avait farouchement saisi la toile et l’avait baisée de ses lèvres, à la stupéfaction de l’amateur éclairé. »

La revue Nord-Sud

Le 15 mars 1917 paraît le premier numéro de sa revue Nord-Sud, à laquelle collaborent les poètes du dadaïsme puis du surréalisme. Le titre de la revue lui est venu du nom de la compagnie de métro, qui avait ouvert en 1910 la ligne reliant Montmartre à Montparnasse. Il signifiait ainsi sa volonté de « réunir ces deux foyers de la création ». Pierre Reverdy a conçu ce projet à la fin de 1916, alors que la vie artistique est toujours anesthésiée par la Grande Guerre, pour montrer les parallélismes entre les théories poétiques de Guillaume Apollinaire, de Max Jacob et de lui-même, marquant ainsi le début d’une époque nouvelle pour la poésie et la réflexion artistique. Reverdy y expose ses théories littéraires, ainsi que de nombreuses réflexions sur le cubisme, notamment sur ses amis Pablo Picasso et Georges Braque. Joan Miró représente la revue dans un tableau qui porte son nom, Nord-Sud (1916-1917), en hommage au poète et aux artistes qu’il admirait.

Dans les 14 fascicules—qui s’échelonnent de mars 1917 à la fin de 1918—viendront se poser les noms d’André Breton, de Philippe Soupault, de Louis Aragon, ou encore de Tristan Tzara, alors leaders du mouvement dada. Ces derniers publiaient dans le même temps à la revue SIC mais, selon Adrienne Monnier : « C’est dans Nord-Sud que débutèrent sérieusement André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault (dans SIC, ce n’était pas très sérieux). »

Au début des années 1920, il fut l’amant de Coco Chanel à qui il dédicaça de nombreux poèmes.

Solesmes

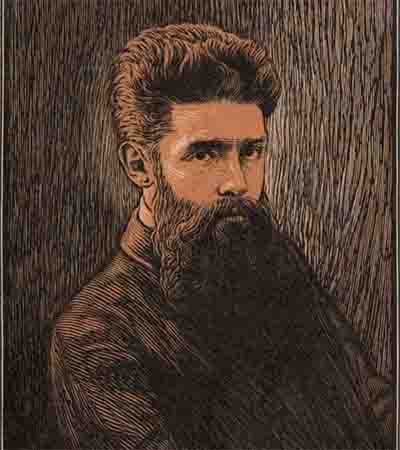

En 1926, à l’âge de 37 ans, annonçant que « libre penseur, [il] choisit librement Dieu », il se retire dans une réclusion méditative près de l’abbaye bénédictine de Solesmes où il demeure—bien qu’il ait, semble-t-il, perdu la foi—jusqu’à sa mort, à 70 ans en 1960. Là sont nés ses plus beaux recueils, tels Sources du vent, Ferraille ou Le Chant des morts.

Dans la dernière année de sa vie, il écrit Sable mouvant, testament poétique dans lequel il dépouille ses vers et où la voix reste en suspens (son dernier vers ne comporte pas de point final). Il veut qu’il ne demeure de lui qu’un portrait symbolique, dépouillé des détails de l’existence, et ramené à l’essentiel.

Postérité

Dans son article consacré à la mort de Reverdy, Louis Aragon écrit également : « Sa grandeur, qu’y ajouterais-je à la comparer aux morts et aux vivants ? Il nous reste Saint-John Perse et Marie Noël, il y avait Apollinaire, il y eut Eluard. »

De nombreux poètes rendent hommages à Pierre Reverdy, en lui consacrant des articles ou en lui dédiant des poèmes, dont André du Bouchet, Jacques Dupin, Edmond Jabès, Ricardo Paseyro, Pablo Neruda, Kateb Yacine. René Char a dit de lui que c’était « un poète sans fouet ni miroir ».

Le 11 juin 2010, à l’occasion des cinquante ans de la disparition du poète, une table ronde animée par Emmanuel Vaslin a réuni, à la bibliothèque municipale homonyme de Sablé-sur-Sarthe, Antoine Emaz, président de la commission Poésie au Centre national du livre et auteur d’une thèse sur les notes de Pierre Reverdy, Claude Cailleau, auteur d’une biographie du poète ainsi que Jean Riouffreyt, historien.

Le travail de l’auteur inspire fréquemment la chanteuse Mylène Farmer.

Style

Le style d’écriture de Pierre Reverdy a été révolutionnaire. Fervent admirateur de Mallarmé et de son fameux « coup de dés », la poésie de Pierre Reverdy emprunte à ce dernier sa forme dentelée avec un retour systématique à la ligne sur des vers en biseaux. Procédant du papier collé, forme empruntée au cubisme auquel il veut très tôt joindre la forme écrite, il cherche par ce moyen à aller au cœur des choses plutôt qu’à leur surface. Le poème sera ainsi plus une évocation de leur réalité consubstantielle par le biais de ce que les images suggèrent qu’une description ou une narration textuelle. L’emploi de la comparaison et de la métaphore s’y veut primordial. Comme le dit lui-même le poète, il s’agit de rapprocher deux mots au sens éloigné l’un de l’autre pour créer une sorte de choc visuel sur la page et intellectuel du même coup. Picasso dira ainsi que Reverdy écrivait à ses yeux comme un peintre. Il n’abandonnera jamais cet idéal d’écriture choisi à l’époque cubiste et ce parti pris aura eu une influence décisive sur tous les grands poètes qui le suivront, au premier chef ceux du surréalisme.

Œuvres

* Poèmes en prose, 1915, imprimerie Birault, Paris.

* La Lucarne ovale, 1916, imprimerie Birault, Paris.

* Quelques poèmes, 1916, imprimerie Birault, Paris.

* Le Voleur de Talan, 1917, roman, imprimerie Rullière, Avignon.

* Les Ardoises du toit, 1918, avec deux dessins de Georges Braque, imprimerie Birault, Paris.

* Les Jockeys camouflés et période hors-texte, avec cinq dessins d’Henri Matisse, 1918, imprimerie F. Bernouard. Édition désavouée par le poète et par l’illustrateur. La « seule approuvée », avec l’achevé d’imprimer du 30 décembre 1918, fut tirée chez Birault.

* La Guitare endormie, 1919, avec quatre dessins de Juan Gris, imprimerie Birault, Paris.

* Self defence, 1919, essai critique, imprimerie Birault, Paris.

* Étoiles peintes, 1921, avec une eau-forte d’André Derain, Sagittaire, Paris.

* Cœur de chêne, avec huit gravures sur bois par Manolo, 1921, Éditions de la Galerie Simon.

* Cravates de chanvre, 1922, avec trois eaux-fortes de Pablo Picasso, Éditions Nord-Sud.

* Pablo Picasso et son œuvre, 1924, dans Pablo Picasso, avec vingt-six reproductions de peintures et dessins, Gallimard, Paris.

* Les Épaves du ciel, 1924, Gallimard, Paris.

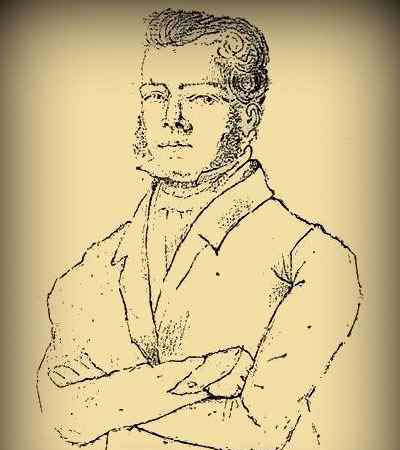

* Écumes de la mer, 1925, avec un portrait de l’auteur par Picasso, Gallimard, Paris.

* Grande nature, 1925, Les Cahiers libres, Paris.

* La Peau de l’homme, 1926, roman, Gallimard, Paris.

* Le Gant de crin, 1927, Plon, Paris.

* La Balle au bond, 1928, avec un portrait de l’auteur par Amedeo Modigliani, Les Cahiers du Sud, Marseille.

* En vrac, 1929.

* Sources du vent, 1929, avec un portrait de l’auteur par Picasso, Maurice Sachs éditeur.

* Flaques de verre, 1929, Gallimard, Paris.

* Pierres blanches, 1930, avec un portrait de l’auteur et un frontispice de Marc Chagall, Éditions d’art Jordy, Carcassonne.

* Risques et périls, 1930, recueil des contes écrits entre 1915 et 1928, Gallimard, Paris.

* Ferraille, 1937, Bruxelles.

* Préface à Déluges, de Georges Herment, 1937, Éditions José Corti.

* Plein verre, 1940, Nice.

* Plupart du temps, 1945, recueil des livres Poèmes en prose, Quelques poèmes, La Lucarne ovale, Les Ardoises du toit, Les Jockeys camouflés, La Guitare endormie, Étoiles peintes, Cœur de chêne et Cravates de chanvre, sans les illustrations, Gallimard, Paris ; réédition en 1969 dans la collection « Poésie ».

* Préface à Souspente, d’Antoine Tudal, 1945, Éditions R. J. Godet, Paris.

* Visages, 1946, avec quatorze lithographies d’Henri Matisse, Éditions du Chêne, Paris.

* Le Chant des morts, 1948, avec cent vingt-cinq lithographies de Pablo Picasso, Tériade éditeur.

* Le Livre de mon bord, 1948, recueils de notes écrites entre 1930 et 1936, Mercure de France, Paris.

* Tombeau vivant et Dulce et decorum est pro patria mori, 1949, dans Tombeau de Jean-Sébastien Galanis, imprimé par Daragnès, Paris.

* Main d’œuvre, 1949, recueil des livres Grande nature, La Balle au bond, Sources du vent, Pierres blanches, Ferraille, Plein verre, Le Chant des morts, plus les inédits Cale sèche et Bois vert, Mercure de France, Paris.

* Une aventure méthodique, 1950, avec douze lithographies en couleurs et vingt-six en noir et blanc de Georges Braque, Mourlot, Paris.

* Cercle doré, 1953, chanson avec une lithographie de Georges Braque, Mourlot, Paris.

* Cette émotion appelée poésie, Mercure de France, no 1044, 1er août 1950, Paris.

* Au soleil du plafond, 1955, avec onze lithographies de Juan Gris, Tériade éditeur.

* La Liberté des mers, 1959, illustré par Georges Braque, Éditions Maeght, qui contient notamment Faux site.

* À René Char, 1962, poème épistolaire tiré à 4 exemplaires avec un dessin de Georges Braque, Alès, P. A. Benoît, Alès.

* Sable mouvant, 1966, avec DIX aquatintes de Picasso, L. Broder éditeur, Paris.

* La revue Nord-Sud, 16 numéros du 15 mars 1917 au 15 octobre 1918, a été réimprimée en 1980 par l’éditeur Jean-Michel Place.

* Anthologie, établie par Claude Michel Cluny et présentée par Gil Jouanard, Éditions de la Différence, coll. « Orphée », Paris, 1989.

Citations

* « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. »

* « On est orgueilleux par nature, modeste par nécessité. », extrait d’En vrac.

* « Ce n’est pas tellement de liberté qu’on a besoin, mais de n’être enchaîné que par ce qu’on aime. », extrait de Le Livre de mon bord.

* « Le style c’est l’expression juste de la pensée, c’est son image. », revue Nord-Sud.

Les références

Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Reverdy