Info

Silvestre de Balboa Troya Quesada (Las Palmas de Gran Canaria 30 de junio de 15631 – Sta. María del Puerto del Príncipe, ca. 1644), fue un escritor canario considerado autor del primer texto literario de Cuba. Muy pocos son los datos que de él se conocen, entre los que se puede contar el acta de bautismo donde consta su fecha de nacimiento y el nombre de sus padres: Rodrigo de Balboa y Úrsula de Troya. Hidalgo de la pequeña nobleza, llegó a Cuba, aún soltero, entre los años 1593 y 1603.1 Contrajo matrimonio con Catalina de la Coba, natural de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, actual ciudad de Camagüey.

.jpeg?locale=it)

Victoriano Crémer Alonso (Burgos, 18 de diciembre de 1906 - León, 27 de junio de 2009) fue un poeta, novelista y ensayista español. Hijo de un trabajador de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España, su infancia transcurrió en Burgos, Bilbao y León. En esta última ciudad estudió con los Hermanos Maristas. Publicó su primer poema con 16 años, en el semanario Crónica de León. Trabajó en su juventud como vendedor de periódicos, mancebo de botica, 'amanuense para ilustres jubilados', tipógrafo, locutor y periodista clandestino mientras se involucraba en las actividades de los anarcosindicalistas de León, donde residió prácticamente toda su vida y donde fue una figura muy querida y respetada. Durante la República fue secretario del Ateneo Obrero Leonés. En 1933, publicó en el periódico madrileño La Tierra 'Vía Crucis (Romance obrero)', un texto en prosa poética en el que glosaba la represión que siguió a la revuelta anarcosindicalista de Casas Viejas. El escrito le valió un premio literario dotado con 300 pesetas, pero también la apertura de un expediente militar. El capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero y mentor de Crémer, defendió al poeta ante el tribunal militar y logró que el expediente fuera declarado nulo. Durante la Guerra Civil Española, se libró de la muerte en varias ocasiones y tras salir de la cárcel fue uno de los fundadores, junto con Antonio González de Lama, Luis López Santos, José Castro Ovejero, Anglada, Antonio Pereira y el también poeta Eugenio G. de Nora, de la revista 'Espadaña', que sirvió de medio de expresión para muchos autores de la corriente llamada poesía desarraigada de posguerra, que tuvo no pocos enfrentamientos con el régimen franquista y canalizó la lucha de toda una generación de poetas que encontraron en ella su medio de expresión. Su obra abarca desde el existencialismo hasta las preocupaciones sociales, moviéndose entre la denuncia de la injusticia y el afán de solidaridad. También cultivó la narrativa, siempre con tintes sociales, en obras como Libro de Caín (1958) e Historias de Chu-Ma-Chuco (1970). En 2007 celebró su centésimo cumpleaños y recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Consagrado al periodismo, en 1938 comenzó su andadura en el periódico falangista Proa al día siguiente de salir de la cárcel y más tarde colaboró en Pueblo, ABC, Informaciones y la cadena SER. Pese a su más de 100 años de edad, publicaba una columna diaria en El Diario de León, titulada Crémer contra Crémer. Su poemario El último jinete obtuvo el premio Gil de Biedma en 2008.1 Asimismo, en febrero de 2009 el escritor recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2008. Este galardón reconocía su trayectoria en el mundo de las artes, que inició con su primera obra, Tendiendo el vuelo, publicada en 1928. Falleció el 27 de junio de 2009, habiendo cumplido 102 años, como el poeta más longevo de España. Obra Narrativa * Libro de Caín (1958). Novela. * Historias de Chu-Ma-Chuco (1971). Novela. * Libro de San Marcos (1981). Biografía y novela. * Los trenes no dejan huella. Historia secreta de una ciudad (1986). Novela. * Los extraños terroristas de la Sábana Santa (marionetas, títeres y otros volatines) (1994). * La casona (2001). Libros de Poemas * Tendiendo el vuelo (1928). * Tacto sonoro. Puestos de tierra adentro (1944). * Fábula de B. D. (1945). * Caminos de mi sangre 1947. * Las horas perdidas (1949). * La espada y la pared' (1949). * Nuevos cantos de vida y esperanza (1951). * Nuevos cantos de vida y esperanza II (1952). * Libro de Santiago (1954). * Furia y paloma (1956). * Con la paz al hombro (1959). * Tiempo de soledad (1962). * Diálogo para un hombre solo (1963). * El amor y la sangre (1966). * Poesía total (1944-1966) (1967). * Nuevas canciones para Elisa (1972). * Lejos de esta lluvia tan amarga (1974). * Los cercos (1976). * Poesía (1944-1984) (1984). * El mundo de José Jesús (1987). * El cálido bullicio de la ceniza (1990). * Ciudad de los poetas (1990). (Varios poetas) * La escondida senda (1993). * El fulgor de la memoria (1996). * Parábola de Amalia "La Petarda" (1997). * La resistencia de la espiga (1997). * La paloma coja (la encrucijada) (2002). * Cualquier tiempo pasado (2003). * El palomar del sordo: poesía en llamas (2005). * Relámpagos tardíos (2007). * Antología poética (2007). * El último jinete (2008). Otros * "Prólogo y pauta" a Carreño, José Víctor, Alba de ayer (1949). * El trabajo y la poesía (1960). Ensayo. * "Prólogo" a Paniagua, Eleuterio, Los hombres se matan así (1961). León (1961). Burgos (1965). * León y la tragedia de don Pedro Balanzategui Altuna (1969). En colaboración con José Eguiagaray Pallarés. * Libro de Vela Zanetti (1974). * Artistas en la galería de Maese Nicolás (1977). Autor principal, León Maese Nicolás; textos de Antonio Gamoneda y Victoriano Crémer. * El libro de los derechos del niño (1978). En colaboración con Gloria Fuertes y Carmen Conde. * León inevitable (1978). * Victoriano Crémer: ante el espejo. León 1920-1940 (1978). Biografía. * León insólito, ayer y hoy (1981). * Vela Síller (1981). Exposición, catálogo. Textos de Victoriano Crémer et alii. * "Prólogo" a Serrano y Hernández, José Alberto, Filosofía del sentimiento de Jean Jacques Rousseau (1982). * Tabla de varones ilustres, indinos y malbaratados de la ciudad de León y su circunstancia (1983). * El viajero sospechoso (1987). * La cueva del minotauro: recuerdo y presencia de la Unión General de Trabajadores en León (1988). * Arte Lancia (1989). * Victoriano Crémer y los niños (1989). * "Discurso sin destino" (1992) Discurso pronunciado con ocasión de su nombramiento como * Doctor Honoris Causa en la Universidad de León el 18 de octubre de 1991. * Libro de Castilla y León (1992). En colaboración con otros autores. * León en el Camino (1994). En colaboración con Javier García-Prieto Gómez. * León (notas para una antología leonesa) (1995). * León a la vista (1995). * La Galicia de Villaamil. Exposición homenaxe: Carlos Villaamil: 1932-1989 (1995). * Camino de Santiago (1995). Catálogo exposición del 30 de mayo al 25 de junio en la Casa de Galicia en Madrid; imágenes de José Arias y textos de Victoriano Crémer, publicado como * libro por la Xunta de Galicia. * León: ayer y hoy (1997). * Arte Lancia. 15 años - 15 pintores (2000). Catálogo de la Galería de Arte Lancia con textos de Victoriano Crémer. * Numerosos artículos publicados en El Diario de León. Premios * Premio Boscán del Instituto de Cultura Hispánica (1951) * Premio Ondas de Radio (1959) * Obtiene el Premio Nacional de Poesía Leopoldo Panero (1963) * Beca March de Literatura (1966) * Premio Punta Europa (Madrid) (1965) * Premio Ciudad de Palma de Teatro. * Premio Nueva España, de México (novela). * Premio Ciudad de Barcelona de Poesía castellana. * Premio de la Junta de Castilla y León de las Letras. * Doctor Honoris Causa de la Universidad de León (1991) * Académico de Honor de la Institución "Fernán González" Burgos. * Presidente de Honor del Instituto de Estudios Cidianos de Burgos. * Miembro de la Academia Castellano-Leonesa de Poesía. * Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio de León. * Medalla de oro de Arte (Santander). * Cronista Oficial de la Ciudad de León. * Hijo adoptivo de León y de Villafranca del Bierzo. * Leonés del año (1992) * Juglar de Honor de Fontiveros. * Premio Castilla León de las Letras (1994) * Premio León Felipe de Poesía (junto a Eugenio de Nora) (1998) * Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2007) * Premio Gil de Biedma de Poesía, de la Diputacion Provincial de Segovia (2008) * Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2008) Bibliografía * Martínez Fernández, José Enrique. Victoriano Crémer. El hombre y el escritor. León: Ayuntamiento de León, 1991. Referencias http://es.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Cr%C3%A9mer

Manuel Alcántara, nacido en Málaga el 10 de enero de 1928, es un poeta, escritor y periodista español, con una dilatada carrera profesional. Datos previos Manuel Alcántara nació en la ciudad de Málaga el 10 de enero de 1928. Por motivos laborales de su padre, tuvo que desplazarse a Madrid, donde cumpliría los 18 años y entraría en la universidad para estudiar Derecho, carrera que dejó inacabada. En la capital española conoció a quien fue su esposa, Paula Sacristán, con la que contrajo matrimonio en 1953 y tuvo a su única hija. Su esposa falleció en la provincia de Málaga el 20 de noviembre de 2007. Inicios de su carrera Su estreno poético fue en 1951, a la edad de 23 años, en el entorno de los cafés literarios Sexto recital de la III Serie de lecturas poéticas del Café Varela de Madrid. En cuanto a la prensa, su inicio fue tardío, en 1958 y con 30 años de edad en La Hora. Semanario de los Estudiantes Españoles. A partir de aquí ese momento sus colaboraciones en diversas publicaciones han sido ininterrumpidas y muy conocidas, por lo que pronto alcanzaría las cabeceras más importantes de la prensa española. Ha colaborado en los diarios Pueblo, Ya, Arriba, Marca y La Hoja del Lunes. Además, ha participado en la revista Época y en numerosos programas de Radio Nacional de España o la COPE. También ha colaborado en Televisión Española, en espacios relacionados con el fútbol, deporte del que es un gran conocedor. Desarrollo de su carrera Actualmente escribe una columna diaria que es publicada en la contraportada de diarios del Grupo Vocento (entre otros Diario Sur, El Correo y Las Provincias), como primera firma. Publicaciones Prensa Tiene en su haber más de 16.000 artículos y algunos de ellos han sido recogidos en cualquiera de sus tres antologías: * 1997: Fondo Perdido. * 1998: Vuelta de Hoja. * 2002: Málaga nuestra. Literatura En cuanto a su creación como escritor y poeta, algunas de sus obras son: * 1955: Manera de silencio. * 1961: El embarcadero. * 1961: Ciudad de entonces (Premio Nacional de Literatura en 1962). * 1963: La Mitad del tiempo. Premios A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria profesional, Manuel Alcántara ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. Prensa Sus artículos le han hecho merecedor entre otros de: * 1955: Premio Juventud. * 1978: Premio González-Ruano. * 1993: Premio Periodístico Comité Español de UNICEF. * 1997: Premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid. * 2006: Premio El Torreón de la Fundación Wellington. Literatura Al igual que por sus columnas, debido a sus creaciones literarias ha recibido numerosos galardones entre los que destacan: * 1962: Premio Nacional de Literatura en modalidad Poesía, por Ciudad de entonces. * Premio de Poesía Mariano de Cavia. * Premio de Poesía Luca de Tena. * Premio de Poesía González Ruano. * Premio José María Pemán. * 2001: Premio La pluma de oro de la Escritura de Parker Waterman. Otros * 1983: Nombrado Hijo Predilecto de Málaga. * 1993: Creación del Premio de Poesía Manuel Alcántara. * 1999: Nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga. * 2000: Doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, que crea el Premio de Periodismo Manuel Alcántara para periodistas jóvenes. * 2001: Medalla de Andalucía. * 2007: Se crea la Fundación Manuel Alcántara, institución cultural sin ánimo de lucro que tiene por misión, cuidar, promocionar, fomentar y compartir su pasión por la lectura y la escritura, la poesía y el periodismo. * 2009: La cantaora de flamenco Mayte Martín transforma en disco su espectáculo alCANTARa MANUEL con versos del poeta que José Luis Ortiz Nuevo le encargó musicar para homenajear al poeta en la bienal de flamenco de Málaga en 2007. * 2009:Premio MÁS, que otorga COPE MÁLAGA. * 2010: COPE MÁLAGA otorga a Manuel Alcántara la Biznaga de Plata; un galardón con el que esta emisora premia desde hace quince años, a personas e instituciones que contribuyen a trabajar por la feria de Málaga y difundir sus bondades. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Alc%C3%A1ntara

Luis Yuseff (Cuba, Holguín, 1975). Poeta y narrador. Miembro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Tiene publicados El traidor a las palomas (2002) y Vals de los cuerpos cortados (Premio de la Ciudad, 2003), ambos por Ediciones Holguín, Yo me llamaba Antonio Broccardo (Premio Alcorta, Ediciones Almargen, 2004), Esquema de la impura rosa (Premio América Bobia, Ediciones Vigía, 2004), Golpear las ventanas (Premio Pinos Nuevos, Editorial Letras Cubanas, 2004) y Salón de última espera (Premio Calendario, 2005, Casa Editora Abril, 2007). En el 2000 obtuvo el premio Nuevas Voces de la Poesía en Holguín y en 2005 el Celestino de Cuentos, Vértice de Cuentos Breves y mención del VI Premio de Poesía Nósside Caribe. Poemas y cuentos suyos aparecen recogidos en varias antologías: El árbol que silba y canta (Ediciones Holguín-Ediciones La Luz, 2004), Antología del II Premio Internacional de Poesía Amorosa (Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca, 2004), Extraños Íntimos: Retratos Poéticos de Ficción (Hidden Brook Press, Toronto, Canadá, 2004, Edición Bilingüe), No Love Lost III. An International Anthology of Poetry (Hidden Brook Press, Toronto, Canadá, 2004, Edición Bilingüe), La madera sagrada (Ediciones Vigía, 2005), Puente del tiempo (Ediciones Holguín, 2006), Memoria de los otros y Cuarto Libro de Celestino (Ediciones La Luz, 2007). En el 2006 fue incluido en las antologías en soporte digital Un lugar para la Poesía (Editorial Cuadernos Papiros-UNEAC-Ediciones Holguín) y Los Ángeles también cantan, Selección de Poesía Latinoamericana de la Revista de Literatura y Arte OLANDINA y Casa del Poeta Peruano. En el año 2005, la Asociación Hermanos Saíz, en Holguín, le otorgó su premio a la excelencia artística “Venga la Esperanza”. Luís Yuseff es licenciado en Química Pura por la Universidad de Oriente y actualmente se desempeña como editor principal de Ediciones La Luz. Referencias Arte Poética - www.artepoetica.net/Luis_Yuseff.htm EcuRed - www.ecured.cu/index.php/Luís_Yuseff_Reyes_Leyva

Juan de Timoneda (o Joan de Timoneda) (Valencia, entre 1518 y 1520-1583) fue un escritor, dramaturgo y editor español. Es conocido fundamentalmente por su labor compilatoria de poesía popular (lírica cancioneril y romances), por sus ediciones de teatro (a su labor debemos el conocimiento de los pasos de Lope de Rueda, aunque los modificó, fundamentalmente en los pasajes más cómicos de bobos o rufianes)1 y por su conjunto de relatos El patrañuelo (Valencia, 1567), adaptaciones de novelle italianas del estilo de Boccaccio o Bandello. Publicó casi toda su obra en castellano,2 aunque también dio a la imprenta obras en catalán: una antología de poesía trovadoresca titulada Flor de enamorados y algunos autos sacramentales. Antes de dedicarse al negocio de la librería fue zurrador de pieles; quizá debido a que hacía encuadernaciones amplió el negocio como librero. También se sabe que fue actor. En 1547 ya comerciaba con libros propios y ajenos. Estuvo casado con Isabel Ferrandis, de la que tuvo tres hijos; uno de ellos, Bautista, prosiguió a la muerte del padre con el negocio familiar. Obra Su obra literaria se clasifica en tres facetas: dramaturgo, narrador y colector de romances. Pero es famoso sobre todo como autor dramático (es citado muchas veces como uno de los más legítimos precursores de Lope de Vega). Su obra es parcialmente original, ya que en ocasiones se limita a adaptar o traducir sus modelos, si bien con gran talento lírico y eficacia dramática. Autor dramático y sobre todo adaptador, publicó obras escénicas religiosas. Su Ternario sacramental (Valencia, 1575) reúne seis autos sacramentales entre los cuales destaca como mejor el de la Oveja perdida, y los dos Ternarios sacramentales de 1575 que reflejan las nuevas orientaciones de la iglesia española; anterior a estos, hay una pieza suya en valenciano, Aucto de la Iglésia. Es el autor de los únicos autos sacramentales en catalán: L'església militant (La iglesia militante) y el Castell d'Emaús (Castillo de Emaús). Estas obras estaban concebidas para la exaltación de la eucaristía, como elemento de propaganda para defender la doctrina católica en contra de la Reforma luterana y la protestante. Su obra escénica profana forma una colección titulada Turiana (Valencia, 1564 y 1565), que recoge varias comedias, farsas, pasos y entremeses. En Las tres comedias del facundissimo poeta Juan Timoneda (Valencia, 1559) traduce Los dos Menecmos y el Anfitrión del dramaturgo latino Plauto, y añade además la Comedia Carmelia o Cornelia. Como narrador tuvo un gran papel en la evolución del género novelístico en español, pues compuso una Sobremesa y alivio de caminantes (Zaragoza y Medina del Campo, 1563), miscelánea de dichos agudos y cuentecillos, el Buen avíso y portacuentos (Valencia, 1564) y, sobre todo, un famoso libro titulado El patrañuelo (Valencia, 1567), conjunto de novelas muy interesantes-que él denomina patrañas- tomadas del italiano y actualizadas, aclimatadas y narradas en un castellano familiar. Las fuentes de esta obra son los novellieri Masuccio Salernitano, Giovanni Boccaccio, Mateo Bandello, el poeta Ludovico Ariosto y las Gesta romanorum, entre otras. Como compilador y editor de romances, publicó una Rosa de romances (Valencia, 1573) dividida en cuatro partes temáticas en su mayor parte sobre historia de España, romana y troyana, y Flor de enamorados, Sarao; también compiló y editó diferentes cancioneros, como Cancionero llamado Sarao de Amor (1561), Villete de amor (quizá de 1565), Enredo de amor (1573), Guisadillo de amor (1573) y el Truhanesco (también de 1573), y dio a la estampa numerosos pliegos sueltos. También compuso un Libro llamado ingenio, del juego de marro de punta, uno de los muchos tratados españoles sobre el juego de damas en los siglos XVI y XVII. Referencias Wikipdia-http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Timoneda

Ezequiel Martínez Estrada, (Santa Fe, Argentina, 14 de septiembre de 1895 – Buenos Aires, Argentina, 4 de noviembre de 1964) fue un escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo “Radiografía de la Pampa”. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946. Los trabajos de Martínez Estrada se evidencian en sus elecciones: Nietzsche, Montaigne, Kafka, pero su compromiso se vislumbra sobre todo en su inigualable y necesaria visión sobre Argentina y Latinoamérica toda.

.jpeg?locale=it)

Olga Esther Arias Elenes, o simplemente Olga Arias, escritora nacida en la ciudad de Toluca, Estado de México, el día 25 de octubre de 1923. Fue madre de cuatro hijos: Enrique, Yolanda, Natalia y Dalia. De familia revolucionaria y liberal: su padre fue el General de División J. Jesús Arias Sánchez, a quien el General Francisco Villa apodaba “El gallo”; fue uno de sus famosos “Dorados” más estimados por él. Su Madre doña Natalia Elenes de Arias fue descendiente directa de doña Ildefonsa Fernández Félix, hermana del General don Guadalupe Victoria, notable insurgente y Primer Presidente de la República Mexicana. Corre por sus venas sangre de hombres de letras. Su abuelo materno el señor don Herlindo Elenes Gaxiola, considerado uno de los prosistas más notables del estado de Sinaloa. Darío Elenes Gaxiola, hermano de Herlindo y primo del duranguense Antonio Gaxiola , también poeta y prosista destacado de las letras sinaloenses. Así, Olga es poeta por herencia y formación. Sus primeras letras se las enseñó su padre, el general Arias y siendo aún pequeñita, cuando apenas cursaba el primer grado de primaria en la ciudad de México la maestra llevó al grupo de excursión al bosque de Chapultepec y de regreso en el salón de clases la niña escribió en su cuaderno: “En el lago los cisnes se deslizaban sobre el agua orgullosos de su plumaje”. La maestra se sorprendió del talento literario de la niña y llamó a su padre para notificarle lo sucedido. El viejo militar sensiblemente conmovido cortó la hoja del cuaderno y doblándola la guardó en su cartera. Aquel escrito lo conservó el general toda su vida en su porta documentos personal como si fuera un tesoro. Era nada menos que la primera composición literaria de una de las poetisas más importantes de América. La educación primaria elemental la cursó en escuelas de diversas ciudades del país. Su padre por necesidades del servicio de su profesión andaba de un lugar a otro por lo que la infancia de Olga fue nómada. En el año de 1935 radicó definitivamente en Durango. Pocos años después, en 1938 contrajo matrimonio con el señor Enrique Weber Lozoya, rico comerciante que valoró el talento y capacidad de su esposa y le dio facilidades para su desenvolvimiento. Ya casada, ingresó como oyente a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y en menos tiempo del establecido terminó los estudios de la carrera de maestra de educación primaria. No conforme con esa preparación y sabedora de lo que podía lograr, contrató los servicios particulares de eminentes personalidades de la cultura en Durango, para que le dieran clases, así como a la poetisa Cuca Guerrero Román, el presbítero David Ramírez, el licenciado en letras José Villalba Pinyama refugiado español y otros. Con mucha satisfacción platicaba el señor Weber Lozoya que su esposa Olga no le pedía regalos en joyas o piedras costosas sino en libros de mucha calidad. Lo anterior se corrobora con la amplia y magnífica biblioteca que tenía en su momento Olga. Notable poetisa durangueña cuyos poemas, algunos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y otros. Autora de más de veinte libros de poesías, novelas y cuentos. Su pensamiento se ha grabado en cantera de monumentos públicos, donde están escritos fragmentos de sus poemas. Algunos de sus versos grabados en bronce, hablan a las generaciones del presente y del futuro del profundo sentimiento de esta mujer singular. Siendo niña aún se trasladó a la ciudad de Durango, donde se estableció definitivamente y realizó su fecunda labor literaria. Ella se consideró duranguense por adopción y Durango se siente honrado con hija tan brillante. Por más de 12 años fue directora del departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Juárez del estado de Durango, donde sin contar con recursos económicos, realizó brillante labor en bien de la honorable institución. Estuvo al frente de la Promotoría Cultural de la Casa de la Juventud en Durango, donde se hizo sentir fuertemente la influencia de su capacidad y trabajo; también fue asesora cultural del Gobierno del Estado. Su voz poética ha sido escuchada en numerosos recintos de México y de Europa, sobre todo de Francia, quien le otorgó un merecido reconocimiento. Su obra es amplia y fecunda, su poesía bella y significativa, donde las palabras vibran por su extensión y profundidad, en ellas canta al hombre, a la vida, a la naturaleza, a la mujer y cada tema alcanza en ella los ideales y sentimientos universales. Además de la poesía cultivó la novela, el ensayo y el cuento. Entre algunas de sus obras están: Todas las amaron (novela) 1947; tres poemas (poesías) 1952, obras con las que inicia y entre las últimas “Nocturnos” en 1971, que fueron traducidas al francés y a otros idiomas, además de Mínimo Cardumen (poesías) 1978. Recibió Diplomas de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, del Centro Cultural Durangueño, del Círculo literario Argentino, Antorcha de Chile, Grupo de escritores de Venezuela, Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Además de la Presea Francisco Villa y Orquídea de Plata. Referencias http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/olga-esther-arias.htm

Juan Bautista Arriaza y Superviela (Madrid, 27 de febrero de 1770 - ibídem, 22 de enero de 1837) fue un poeta español del Neoclasicismo y de la etapa de transición al Romanticismo. En su juventud fue oficial de marina y partidario toda su vida del absolutismo de Fernando VII. Es conocido sobre todo por sus poemas patrióticos de la Guerra de la Independencia Española y por su poema extenso erótico-festivo sobre la danza Terpsícore o las gracias del baile. Hijo tercero de Antonio de Arriaza y Orejón, un militar de alta graduación de infantería y Teresa Superviela y Leytiri, de origen italo-francés, Juan Bautista Arriaza fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia de San Sebastián de Madrid. Cursó sus estudios primarios en el Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando del madrileño barrio de Lavapiés. En 1781 ingresó en el Real Seminario de Nobles para seguir estudios de educación secundaria en una institución que tenía aún presente el magisterio de Jorge Juan. Al año siguiente marcha al Colegio de Artillería de Segovia donde se despierta una vocación encaminada a la Armada Real y marcha para ingresar en la Compañía de Guardamarinas de Cartagena en 1787 alcanzando el grado de alférez de fragata en 1790. Sirve en la guerra contra Francia entre 1793 y 1795, año en que se firma la paz de Basilea. Debido a su actuación en el sitio de Tolón fue ascendido en el transcurso de estas hostilidades a alférez de navío en 1794. En 1796 publica «La compasión», un himno fúnebre para las exequias del duque de Alba y al año siguiente sale a la luz en París su primer libro de versos titulado Primicias. Por esta época edita su poema «A las Bellas Artes». En febrero de 1798, Arriaza solicita la licencia para pasar a la situación de retiro alegando problemas de vista, siéndole concedido. En 1803 se encuentra en Londres como diplomático, pero la batalla de Trafalgar acabó con las buenas relaciones entre los países y debe regresar en 1805 a Madrid. En noviembre de ese mismo año escribe una obra sobre este combate titulada «La tempestad y la guerra». En 1807 publica una traducción en verso del Arte poética de Nicolás Boileau. Más tarde Arriaza marcha a París para regresar a España poco antes del levantamiento del dos de mayo en Madrid. Hasta esas fechas Arriaza se había caracterizado por una poesía ligera, amorosa y de estilo Rococó, pero con los acontecimientos de 1808 comienza a escribir entre ese año y 1810 poesía patriótica, típica de aquellas circunstancias bélicas, como su «Profecía del Pirineo», que inspiró a Francisco de Goya su cuadro El coloso (1808-1814), o «Recuerdos del Dos de Mayo». Su poesía patriótica fue muy divulgada y se transmitió oralmente entre la resistencia española. Tras el apoyo de Inglaterra a España y el consiguiente restablecimiento de las relaciones entre los dos países, Arriaza vuelve a Londres en 1810 para desempeñar de nuevo sus tareas diplomáticas. Poco después de su llegada reúne en un volumen sus Poesías patrióticas. Al siguiente año publica en edición bilingüe un escrito titulado «Observaciones sobre el sistema de guerra de los aliados en la Península Española» que granjeó para la colonia española numerosos apoyos. Manda también editar en Palma de Mallorca sus Ensayos políticos. Con la restauración absolutista fernandina, Arriaza conoce el reconocimiento oficial por su apoyo a la causa patriótica y se le nombra Académico de la Lengua. También fue elegido, en 1824, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Obras * Primicias, 1796 * Arte poética, 1807 (traducción de L'Art poétique (1674) de Nicolás Boileau) * Poesías patrióticas, 1810 * Poesías líricas, 1829 * Terpsícore o las gracias del baile, edición moderna en Las gracias del baile, Madrid, Héroe, 1936. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_Arriaza

Tirso de Molina (seudónimo de fray Gabriel Téllez; Madrid, 24 de marzo de 1579-Almazán, hacia el 20 de febrero de 1648) fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco. Tirso de Molina destaca sobre todo como autor dramático. Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo, como Don Gil de las calzas verdes, y obras hagiográficas como la trilogía de La Santa Juana o La dama del olivar. Se le ha atribuido tradicionalmente la creación del mito de Don Juan en El burlador de Sevilla.

Rogelio Buendía Manzano (Huelva, 14 de febrero de 1891 – Madrid, 27 de mayo de 1969) fue un poeta español perteneciente a la generación del 27. Doctor en medicina, dirigió revistas literarias como Renacimiento y Centauro de Huelva, y colaboró asiduamente en las vanguardistas Los Quijotes, Tableros, Grecia, Cervantes, Ultra, Horizonte, Alfar y Papel de Aleluyas. Sus tres primeros libros poéticos se incardinan dentro del modernismo: El poema de mis sueños (1912), Del bien y del mal (1913) y Nácares (1916); pero con su libro La rueda de color (1923), donde acogía poemas ya publicados, se situó en el ultraísmo.

Concepción Silva Bélinzon fue una escritora Uruguaya, nació en Montevideo en el año 1903 y murió el 2 de noviembre de 1987. Se caracterizó principalmente por escribir obras poéticas. En su obra escribía tanto en sonetos, como en oda sáfica y en lira. Comenzó a publicar en la década del 40, y su primer libro fue “El regreso de la Samaritana”. La religiosidad se ve en sus obras, es más espiritual que intelectual, pues para Concepción a veces era Dios quien le dictaba, a veces "las almas de los poetas unidos que quieren no morir". En su obra escribía tanto en sonetos, como en oda sáfica y en lira.

José Juan Tablada (Coyoacán, México 3 de abril de 1871 - Nueva York, Estados Unidos, 2 de agosto de 1945) fue un poeta, periodista y diplomático mexicano. Estudios Estudió en Colegio Militar en el Castillo de Chapultepec. Continuó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde aprendió pintura, la cual fue una de sus aficiones. Trabajó como empleado administrativo de los ferrocarriles, y conoció de niño al poeta ciego Manuel M. Flores. Vida profesional En 1890, con 19 años, empezó a colaborar en El Universal con poemas y crónicas dominicales en la sección llamada Rostros y máscaras. Colaboró también para El Mundo Ilustrado, Revista de Revistas, Excélsior, y el Universal Ilustrado. Trabajó también para periódicos de Caracas, Bogotá, La Habana y Nueva York. Escribió para revistas literarias como la Revista Azul, la Revista Moderna, La Falange, El Maestro. Fue fundador de la revista Mexican Art and Life. En 1894 publicó en la Revista Azul, el poema "Ónix" el cual lo dio a conocer como un autor prestigioso. Su primer libro de poesía El florilegio lo publicó en 1899. Como Modernista en su primera etapa, defendió esta corriente en la Revista Moderna, en la cual publicó y tradujo artículos entre 1889 y 1911. Vida política Intervinó en la política y llegó a ocupar puestos diplomáticos en Japón, Francia, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. En su viaje a Japón, en 1900, mostró interés por el ejemplo naturalista de los japoneses cuya estética, según él, permitía una interpretación plástica de la naturaleza. Fue opositor de la política de Francisco I. Madero y publicó una sátira llamada Madero-Chantecler en 1910. Colaboró para el gobierno de Victoriano Huerta y tras la caída de este en 1914, se trasladó a Nueva York. En 1918 el presidente Venustiano Carranza lo nombró secretario del Servicio Exterior, por tal motivo se mudó a Caracas donde realizó una labor cultural, impartiendo conferencias y realizando publicaciones. En 1920 se trasladó a Quito, pero decidió renunciar a su puesto diplomático por no adaptarse a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad. Tras una breve estancia en la Ciudad de México, regresó a Nueva York y fundó la Librería de los Latinos. Durante un breve regreso a la Ciudad de México entre 1922 y 1923, un grupo de escritores lo nombró "poeta representativo de la juventud". Residiendo en Nueva York fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en 1928. En 1935 regresó a México y vivió en Cuernavaca, en 1941 fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar el sillón VIII. A mediados de 1945 regresó a Nueva York, siendo vicecónsul, pero murió el 2 de agosto del mismo año. La Academia Mexicana gestionó el traslado de sus restos mortales los cuales fueron sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres. Obra En sus escritos hizo uso indiscriminado de metáforas, como luego lo harían los ultraístas. Además escribió caligramas al mismo tiempo que Guillaume Apollinaire. Estudió el arte hispanoamericano, el precolombino y el arte contemporáneo. Influyó y apoyó a artistas como Ramón López Velarde, José Clemente Orozco y Diego Rivera entre otros. Tablada también es reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana, y se le atribuye la introducción del haikú en la literatura hispana. El compositor Edgar Varèse escribió en 1921 una cantata, “Offrandes”, con un poema de Tablada y otro de Vicente Huidobro. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/José_Juan_Tablada

Augusto Ferrán y Forniés (Madrid, 27 de julio de 1835, - Madrid, 2 de abril de 1880), poeta español del Postromanticismo. Hijo de padres acaudalados, era de ascendencia catalana por su padre, Adriano, un barcelonés incinado a la pintura, y aragonesa por su madre, Rosa, oriunda de Pallaruelo, Huesca. La empresa familiar consistía en un taller de molduras doradas en Madrid. Su padre se marchó a La Habana buscando mayor fortuna y Augusto comenzó estudios secundarios en el Instituto del Noviciado. Su formación se completó con un fructífero viaje a Alemania (Múnich, Estrasburgo, Heidelberg), pasando por París, lo que le permitió conocer la poesía de Heinrich Heine y los lieder de Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy y Robert Schumann; parece ser que también se dio a la bebida. En 1859 falleció su madre y regresó a Madrid; allí creó una revista, El Sábado, con el fin de divulgar la lírica germánica, que duró poco; sin embargo eso le permitió conocer y amistar con el folletinero Julio Nombela. Con este fundó otra efímera revista, Las Artes y las Letras. En 1860 viajó a París con Nombela, pero las dificultades económicas y su ruina a causa de su prodigalidad, que le hicieron caer en manos de usureros, le hicieron volver a Madrid, donde Nombela le presentó a su amigo Gustavo Adolfo Bécquer, con quien enseguida sintonizó. A fines de 1861 El Museo Universal publicó sus Traducciones e imitaciones del poeta alemán Enrique Heine y algunos de sus cantares en su Almanaque de 1863. Ingresó como redactor en El Semanario Popular, que se convirtió en la plataforma para la difusión de Heine en España. En 1861 ya había aparecido su libro La soledad, en cuya primera parte reproducía algunos cantares populares de la lírica tradicional que en la segunda compuso originales, imitando su estilo e inspiración. Son temas recurrentes en estas últimas coplas la búsqueda de soledad para huir de un mundo hostil, la oposición entre pobres y ricos, el paso del tiempo, la angustia existencial y el amor. El libro recibió una entusiasta crítica firmada por Gustavo Adolfo Bécquer, que fue añadida como prólogo en ulteriores ediciones. Creó, pues, con el cercano precedente de Antonio de Trueba y su Libro de los cantares de 1852, y junto a Eulogio Florentino Sanz, también traductor de Heine, y su amigo Gustavo Adolfo Bécquer, una poesía popularista centrada en los cantares y al mismo tiempo deudora del postromántico alemán Heinrich Heine. Siguiendo el ejemplo de estos autores inspirados en el volkgeist nacional se añadieron además Terencio Thos y Codina (Semanario Popular, 1862-1863), Rosalía de Castro (Cantares gallegos, 1863), Ventura Ruiz Aguilera (Armonías y cantares, 1865), Arístides Pongilioni y Villa (Ráfagas poéticas, 1865), Melchor de Palau (Cantares, 1866) y José Puig y Pérez (Coplas y quejas, 1869). Esta escuela desembocará en el Neopopularismo de la Generación del 27. Pasó parte de 1863 en el Monasterio de Veruela, que había visitado en anteriores ocasiones. Durante algún tiempo residió en Alcoy, donde dirigió el Diario de Alcoy (1865-1866), pero volvió a la capital, quizá para colaborar en La Ilustración de Madrid, que en 1868, año de la revolución, dirigía Bécquer. Muerto el poeta sevillano, trabajó en la edición póstuma de sus Obras (1871) junto a Ramón Rodríguez Correa y Narciso Campillo. En el mismo año apareció su segundo libro de cantares, La pereza, que recoge el anterior con algunas supresiones, y varios artículos periodísticos. Es un libro de similar métrica popular, pero posee una mayor variedad, porque además de las coplas se utilizan soleás, seguidillas y seguidillas gitanas. Los temas son similares, pero se supera el folclorismo de su libro anterior. De este libro le gustaba en especial a Juan Ramón Jiménez este poema, que más de una vez quiso citar: Eso que estás esperando día y noche, y nunca viene; eso que siempre te falta mientras vives, es la muerte. En 1872 o 1873 emigró a Chile, donde se dedicó al comercio de libros y, según Nombela, se casó. Poco después de su regreso, en enero de 1878 el alcoholismo del poeta le obligó a ingresar en el manicomio de Carabanchel (Madrid), donde murió el 2 de abril de 1880 a los 45 años de edad. La poesía de Ferrán supuso una ruptura con el tono declamatorio hasta entonces cultivado y del cual es figura representativa Quintana. Es un registro mucho más cercano al lenguaje oral; la forma adelgaza y se persigue un contenido intimista o francamente sentimental que se apoya en los valores de lo breve y sugerido. Esta línea será seguida por poetas tan importantes como Bécquer, Machado o Juan Ramón Jiménez. En prosa publicó traducciones del alemán y algunas leyendas. Sus traducciones de Heine aparecieron en El Museo Universal (1861), en El Eco del País (1865) y en La Ilustración Española y Americana (1873). En ellas suele utilizar las mismas combinaciones de heptasílabos y endecasílabos que utiliza Bécquer. También tradujo el famoso prefacio de Heine a la traducción del Don Quijote. En cuanto a las leyendas, "Una inspiración alemana" describe la historia de los sucesivos amoríos frustrados de un poeta, que se refugia en el recuerdo y se plantea el suicidio. En "El puñal" se cuenta la fundación mítica del monasterio de Veruela. En "La fuente de Montal" un crimen se descubre milagrosamente a través de una fuente. Poesía * La soledad (1861) * La pereza (1871) Prosa * "Una inspiración alemana", en Revista de España, (marzo de 1872). * "El puñal", leyenda pubicada en El Museo Universal de 1863. * "La fuente de Montal" (1866) Wikipedia Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Ferrán

Ignacio de Luzán Claramunt de Suelves y Gurrea. (Zaragoza, 28 de marzo de 1702 - Madrid, 19 de mayo de 1754) fue un escritor y crítico español, principal teorizador de las ideas del Neoclasicismo en España. Nació en el seno de una familia noble, pero quedó huérfano a los cuatro años y tuvo que trasladarse a vivir con diversos familiares, primero en Barcelona con su abuela (1706) y luego en Palma de Mallorca (1715) con un tío por parte de madre que era eclesiástico. Viajó de joven con él por Italia, estudiando en Milán y en la Universidad de Catania, donde se graduó en Filosofía y se doctoró en Leyes en 1727. Dos años después, muerto su tío, marchó a Nápoles para vivir con su hermano, que era Conde de Luzán y gobernador del Castillo de San Telmo y allí conoció a Gianbattista Vico, del que fue discípulo. A su vuelta a España en 1733 se estableció en Monzón (Huesca) como administrador de la hacienda de su hermano, con periódicas visitas a Huesca, y se encuentra con un país prácticamente desconocido tras su largo periplo italiano. Bajo esta impresión escribirá y editará la primera edición de su famosa Poética (1737). En 1741 fue elegido miembro honorario de la Real Academia Española y al año siguiente supernumerario de la de la Historia, para ingresar al fin en esta 1745. También fue académico de la de Bellas Artes de San Fernando. Muy influido por la Ilustración que había conocido más en Italia que en España, estuvo siempre próximo a la Corte y fue nombrado secretario de la embajada de España en Francia entre 1747 y 1750; al año siguiente relataría esta experiencia en sus Memorias literarias de París. Esta estancia de tres años fomentó en él los modos y gustos de la Corte francesa, especialmente en la literatura. A su regreso ocupó otros varios cargos oficiales, como el de tesorero de la Real Biblioteca y fue miembro de la Academia del Buen Gusto. Fue nombrado como miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y murió prematuramente el 19 de mayo de 1754. Obra Luzán es conocido sobre todo por su monumental tratado sobre teoría literaria, La Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, que si bien salió en 1737 se mostró definitivamente influyente en una segunda edición en 1789, póstuma e impresa por Eugenio de Llaguno y Amírola, corregida y aumentada. Esta segunda edición acentuaba los rasgos neoclásicos de su estética suprimiendo muchos de los numerosos elogios a la literatura del Siglo de Oro de la primera y ha sido considerada el modelo teórico de la poética neoclásica en la literatura española y sin duda el más influyente en el siglo XVIII. La obra se divide en cuatro libros. El primero trata sobre el "Origen, progresos y ciencia de la Pôesía". El segundo, sobre la "Utilidad y deleite della". El tercero sobre "Poesía dramática" y el cuarto y último sobre "Poesía épica". Para él poesía es Imitación de la Naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha en verso para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y otro juntamente No admite la poesía en prosa y la belleza es para él como "una luz y resplandor de la verdad que, iluminando nuestra alma y desterrando de ella las tinieblas de la ignorancia, la llena de suavísimo placer". Si la poesía no alecciona, no tiene razón de existir, porque la moral es la única verdad, así que el fin de la poesía existe, y es docente y moralizador, para depurar de las insanas pasiones o bien para enseñar las virtudes cívicas y morales necesarias a toda buena sociedad. El fin de la poesía, pues, coincide con el de la Filosofía Moral y no es independiente de la misma. Nada hay más lejos de su pensamiento que l'art pour l'art. El criterio del arte neoclásico, claro pero idealizadorñ, es "el buen gusto". También es esta obra una crítica del teatro clásico español del Siglo de Oro (más en la segunda edición que en la primera): es partidario de observar con rigor la distinción entre los géneros, pese a lo cual no deja de apreciar a algunos autores como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Agustín Moreto y Francisco de Rojas Zorrilla por su arte de interesar a los espectadores y por su poder de invención, de lo cual se hizo eco otro gran preceptista del siglo XVIII, el helenista Pedro Estala. Lo que tienen de desarreglado las obras del teatro clásico español es la disposición, (una construcción poco racional, disparatada a veces, o que mezcla diversos materiales temáticos) y la elocución, demasiado hinchada. Analiza los defectos del teatro barroco atribuyéndolos al desconocimiento de la preceptiva artística clásica. Critica las infracciones a la regla de las tres unidades, la mezcla tragicómica, la inverosimilitud de la fábula o argumento, los errores contra la historia, la geografía y la cronología, la presencia inadecuada del gracioso en determinadas obras o situaciones, el uso de la música en el teatro y, sobre todo, rechaza la inmoralidad de la mayoría de las piezas áureas. En la poesía épica alaba a Homero como modelo universal y censura en la épica moderna el empleo de la mitología pagana, ya que la epopeya: Debe servir de instrucción, especialmente a los reyes y capitanes... y proponer la idea de un perfecto héroe militar. Es decir, su finalidad es primordialmente ejemplar y didáctica. Las fuentes de la Poética de Luzán son muy amplias, pero principalmente italianas: Della perfetta poesia de Ludovico Antonio Muratori y los comentaristas de Aristóteles, pero también L’Art Poétique de Boileau, la preceptiva grecolatina clásica (Poética y Retórica de Aristóteles, Epistola ad Pisones de Horacio), los especialistas en poética españoles como el Pinciano y Francisco Cascales, y otros autores de muy secundaria importancia. Se interesó especialmente por el teatro escribiendo traducciones y adaptaciones de obras como La clemencia de Tito, de Pietro Metastasio, La razón contra la moda, una comédie larmoyante o comedia lacrimógena del maestro del género, Nivelle de la Chaussée. Es autor también de una comedia propia, La virtud coronada, escrita en 1742 para ser representada en el Ayuntamiento de Monzón. Como poeta compuso anacreónticas, romances burlescos, sonetos (algunos traducidos del italiano), la canción A la conquista de Orán, Leandro y Hero y El juicio de París, fábula épica dedicada a la entrada de Fernando VI en Madrid en 1746. La Giganteida es un poema paródico de la épica culta que se inspira en el Poema de las locuras y necedades de Orlando de Quevedo. Hizo un intento inconcluso de versificar la Biblia y redactó además una Retórica de las conversaciones, un Tratado de ortografía española y un Método breve para enseñar y aprender las lenguas. Bibliografía del autor Teatro * La virtud coronada, 1742 . Preceptiva * Razonamiento sobre la poesía (1728). * El sueño del buen gusto (1729). * Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies (1737, segunda edición muy ampliada y corregida en 1789). * Retórica de las conversaciones. * Tratado de ortografía española. * Método breve para enseñar y aprender las lenguas. Poesía * A la conquista de Orán * El juicio de París * Leandro y Hero * La Giganteida Traducciones * La razón contra la moda, de Nivelle de la Chaussée. Otras obras * Memorias literarias de París. * Oración gratulatoria a la Real Academia de la Historia * Conjeturas sobre la espada hallada en Peñafiel * Disertación sobre el origen y patria de los godos * Disertación sobre Ataúlfo, primer rey de los godos en España * Oración gratulatoria a la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona * Observaciones sobre la Ortografía de la Academia * Lista de las cuestiones que se deben tratar en la sintaxis de la Gramática castellana. De la concordancia y régimen. Del nombre sustantivo, su construcción y régimen. Del adjetivo sustantivado. De los adjetivos comunes. De los comparativos y superlativos. Sobre los verbos anómalos de la lengua castellana. Sobre los géneros y sus reglas en nuestro idioma. Sobre las reglas que se pueden establecer para el reconocimiento de los géneros. * Orazione per lo ritrovamento del coreo di San Agostino (Oración por el hallazgo de los restos de San Agustín) * Discurso apologético de Íñigo de Lanuza Wikipedia Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Luzán

Francisco de la Torre, (¿1534 - 1594?), poeta español de la segunda fase del Renacimiento, perteneciente a la Escuela de Salamanca, que no hay que confundir con el poeta homónimo de la primera mitad del XVI. Casi nada se sabe sobre su vida y sin duda es el poeta más misterioso del siglo XVI. Nada más que una suma de conjeturas extraídas de los débiles indicios que ofrecen sus versos es la biografía bosquejada por Aureliano Fernández-Guerra como discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua en 1857. Según este autor, habría nacido en Torrelaguna hacia 1534, habría estudiado en Alcalá de Henares y seguido la carrera militar en Italia, para al final de su vida hacerse clérigo. Un manuscrito de sus poesías circulaba a principios del siglo XVII con una Aprobación de Alonso de Ercilla, que murió en 1594, y llamó la atención de Quevedo, quien lo compró y editó junto a las obras de fray Luis de León en 1631 para combatir con buenos ejemplos de poesía clásica los excesos del Culteranismo. Quevedo se preocupó de indagar sobre el autor del manuscrito, que el librero le vendió con desprecio, pero no pudo sacar nada en limpio; es más, en él estaba "en cinco partes borrado el nombre del autor con tanto cuidado, que se añadió humo a la tinta". Cuando en 1753 José Luis Velázquez reimprimió las obras de Francisco de la Torre en Madrid pensó que su autor era en realidad el propio Francisco de Quevedo, teoría que la crítica moderna rechaza con unanimidad desde Manuel José Quintana en el siglo XIX. Sus obras han sido editadas modernamente por Alonso Zamora Vicente en la colección Clásicos Castellanos, en 1944, y hay otras posteriores no menos notables. En un ensayo reciente, Antonio Alatorre insiste, sin aportar detalles biográficos nuevos, que "Francisco de la Torre nació a mediados del siglo XVI en Santa Fe de Bogotá, donde parece haber pasado toda su vida". Muy influido por el Petrarquismo, algunos de sus poemas son traducciones de escritores italianos, sobre todo Benedetto Varchi, y construye su cancionero en torno a una tal Filis, que al retorno del amante de Italia encuentra casado con otro. Por modelos tiene a Garcilaso y Horacio dentro de una cosmovisión inmersa por completo en el Neoplatonismo, pero le singulariza su finísima sensibilidad ante temas como la noche, la tórtola solitaria, el dolor por la ausencia de la amada, etcétera. En Francisco de la Torre la existencial melancolía garcilasiana se aquilata, depura y refina aún más todavía hasta llegar casi a lo prerromántico; al igual que el poeta toledano, su actitud es paganizante por extremo. La obra está dividida en tres libros: Libros primero y segundo de los versos líricos, donde destacan algunos sonetos de extremada perfección formal y emoción, como los dedicados A la noche y a temas pastoriles, y Libro tercero de los versos adónicos, así como ocho églogas reunidas bajo el título de Bucólica del Tajo. Sus Canciones gozan de justa fama, en especial A la tórtola y A la cierva herida. También hizo algunas aportaciones a la métrica española, como la llamada estrofa de La Torre o sáfico adónica, que fue seguramente el primero en cultivar. También escribió endechas en heptasílabo suelto y en hexasílabos: Endecha II El pastor más triste que ha seguido el cielo, dos fuentes sus ojos y un fuego su pecho. Endecha IV Veneno su pecho, yerba y áspid hecho, dentro de mi pecho, crudo amor, te siento. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_la_Torre

Lupercio Leonardo de Argensola (Barbastro (Huesca), 14 de diciembre de 1559 - Nápoles, 1613) fue un poeta, historiador y dramaturgo español. Destaca por su obra poética, de corte clasicista, y por ser uno de los iniciadores del teatro clásico español, adscribiéndose a la escuela renacentista de fines del siglo XVI, con sus dos tragedias conservadas Isabela y Alejandra, escritas en su juventud. Su poesía fue reunida y publicada por su hijo Gabriel junto con las de su hermano, el también poeta, Bartolomé, con el título de Rimas. Cronista del Reino de Aragón, publicó obras sobre las Alteraciones de Zaragoza y continuó la labor de los Anales de la Corona de Aragón, con adiciones a dicha obra, escrita por Jerónimo Zurita. Cursó estudios de Filosofía y de Jurisprudencia en Huesca y de Retórica e Historia en Zaragoza con Andrés Scoto y, finalizados éstos, se trasladó a Madrid, donde concurrió a academias poéticas y adoptó el seudónimo de «Bárbaro», jugando con el nombre de Mariana Bárbara de Albión, con quien se casó en 1587. Durante su estancia en Madrid, ocupó diversos cargos públicos, entre ellos, la secretaría de Fernando de Aragón y Gurrea, quinto duque de Villahermosa y a la muerte de este, la de la emperatriz María de Austria. Fue nombrado Cronista mayor del Reino de Aragón en 1599, cargo que ocuparía hasta su muerte. A la muerte de la emperatriz en 1603, abandona la corte para marchar a residir a su quinta de Monzalbarba, un pueblo de los alrededores de Zaragoza. En 1610, al ser nombrado el conde de Lemos virrey de Nápoles, marchó con él como secretario, cargo en el que fue sucedido por su hijo Gabriel. Allí fue uno de los principales impulsores de la Academia de los Ociosos; sin embargo una repentina enfermedad le provocó la muerte. Amante de los clásicos, como su hermano Bartolomé, admiró sobre todo a los poetas Horacio y Marcial. Su lírica se caracteriza por su raigambre clasicista y un carácter moralizante. Escribió sonetos, tercetos, canciones, epístolas y sátiras. Sus obras poéticas (cuyos manuscritos —según cuenta su hermano— quemó el propio Leonardo) fueron recogidas por su hijo y publicadas en 1634 junto con las de Bartolomé con el título de Rimas de Lupercio y del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola. Compuso también las tragedias Filis (que no se ha conservado), Alejandra e Isabela, que fueron elogiadas por Cervantes (Quijote, I, XLVIII), que datan aproximadamente de 1580. Consideraba inmorales las comedias de la época. Para él la poesía debía ser vehículo de la Filosofía Moral. Como cronista escribió una Información de los sucesos de Aragón en 1590 y 1591, documento histórico basado en los disturbios ocurridos con motivo de haberse refugiado Antonio Pérez en Aragón. Obra poética Los temas de su poesía están presididos por la preocupación por la decadencia y el paso del tiempo, aunque para combatirlo recurre a un pensamiento fundamentalmente estoico que se puede observar incluso en su poesía amorosa, siempre exenta de sensualismo, como los que comienzan «Dentro quiero vivir de mi fortuna», o el titulado «AL SUEÑO», que comienza con el verso «Imagen espantosa de la muerte». Sin embargo, la tradición petrarquista del siglo XVI le lleva a tratar el amor desde un punto de vista neoplatónico o satírico a modo de ejercicios de estilo. Sin embargo, en las canciones, el tono horaciano eleva frecuentemente el tono. De gran perfección clásica es el soneto «La vida en el campo» donde se aprecia el tono neoestoico y se trata el tema del Beatus ille de Horacio. También mostró un gran dominio de la poesía satírica, teniendo entre sus modelos a Persio, Juvenal y sobre todo, al bilbilitano Marcial. La «Epístola a don Juan de Albión» (1582), es una alabanza de la aurea mediocritas que pasa revista crítica a distintos tipos de la sociedad barroca. Utiliza en su justa medida el lenguaje coloquial y el dicho popular; en sus propias declaraciones afirma escribir sátiras generales contra vicios, no contra personas. Un ejemplo de soneto satírico lo tenemos en el que comienza «Esos cabellos en tu frente enjertos», contra la engañosa juventud hipócrita, habitual entre los temas del desengaño barroco. Compuso también poesía religiosa y de circunstancias, que no albergan mayor interés, salvo los tercetos de la «Descripción de Aranjuez», que fueron admirados por Azorín. Tradujo también seis odas de Horacio de modo ejemplar. Lope de Vega dijo de los Argensola: Parece que vinieron a Aragón a reformar en nuestros poemas la lengua castellana, que padece por novedad frases horribles, con que más se confunde que se ilustra. Lope de Vega Teatro A la primera mitad de la década de 1580, Lupercio Leonardo de Argensola escribe tres tragedias, Filis, Isabela y Alejandra, de las que la primera no ha llegado a nuestros días. Se trata de tragedias cristianas, de carácter moralizador, cuyos modelos son griegos. Se hallan divididas en cuatro actos pero carecen de coro y de respeto a las unidades neoaristotélicas de tiempo, lugar y acción. Además Lupercio usa de la polimetría y, en general, remiten a la escuela dramática valenciana de fines del siglo XVI.3 La tragedia Isabela sitúa la acción en la Saraqusta del siglo XI, y dramatiza las persecuciones de los mozárabes por parte del rey moro Alboacén, que remiten, a su vez, a las de Daciano a Santa Engracia y a los «innumerables mártires» de Zaragoza del siglo IV. Se ha pensado que la obra es una denuncia del integrismo religioso y la persecución y expulsión de los moriscos de la época contemporánea a Lupercio. La Alejandra se sitúa en el antiguo Egipto, y critica la vida de la corte, en consonancia con el tópico del «menosprecio de corte». Sobre sus tragedias, Aurora Egido plantea la tesis de que Lupercio muestra cómo el mal gobierno de los reyes «conduce a su propia desgracia y a la de todos sus súbditos, incluidos los inocentes».4 Se trata de un teatro de buena factura en el lenguaje y los diálogos, que usan una variada polimetría, aunque carecen de la vigorosa acción dramática de las de Lope de Vega, anteponiendo el relato de los hechos y el debate de ideas, a las acciones. Aunque Cervantes indica que fueron admiradas por el pueblo de Madrid en su representación, siendo además modélicas en su respeto a los preceptos aristotélicos, solo se sabe con seguridad que Isabela fue representada en Zaragoza entre 1579 y 1581 con éxito de público. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercio_Leonardo_de_Argensola

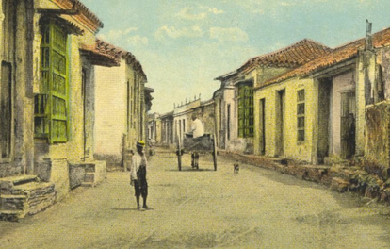

Brígida Agüero y Agüero. Poetisa camagüeyana que tuvo como mentor a su padre Francisco Agüero Duque Estrada, apodado “El Solitario”, entre él y su esposa doña María Agüero y Varona forjaron su alma y sus sentimientos. Nace en Puerto Príncipe, Camagüey, Cuba el 12 de mayo de 1837. Hija del poeta Francisco Agüero y Estrada. Pasó la niñez en una finca cerca de su natal Puerto Príncipe, en la que recibió de sus padres la primera educación. Con el movimiento revolucionario de Narciso López, su padre, que se había dado a conocer por sus ideas políticas, fue desterrado y eso hizo que Brígida dejase el campo para vivir en la ciudad, donde dio a conocer sus poemas. En 1861 amplió su educación en la academia que sostenía la Sociedad Filarmónica de Camagüey. Más tarde llegó a ser socia de mérito de dicha sociedad. A los diecisiete años se dedicó por completo al cultivo de las letras y a laborar por la cultura de su ciudad natal. En 1861 se establecieron en la Sociedad Filarmónica de Puerto Príncipe unas clases de literatura y en ellas estudió con asiduidad demostrando sus condiciones excepcionales, al poco tiempo era nombrada Socia Facultativa de la sección de literatura. Fue en esa época en que escribió su oda "Las Artes y la Gloria, que dedicó a los socios del liceo camagüeyano y que leyó en uno de los muchos actos culturales que ofrecía a la sociedad tan prestigiosa institución. Todo lo feliz que fuera en sus primeros años, lo fue de desgraciada en su juventud. La familia se vio perseguida por sus ideas revolucionarias, y ella, pronto se vio atacada por la tuberculosis que hizo grandes estragos en su delicado organismo. Nunca ignoró su estado. Murió en Puerto Príncipe un 26 de junio de 1865, a los veintinueve años dejando una basta obra. Escrito Sus poemas aparecen recogidos por José Manuel Carbonell en el tomo tercero de su Evolución de la cultura cubana. 1608-1927. (La poesía lírica en Cuba. T. 3. La Habana, Imp. El Siglo XX, 1928, p. 365-367.) Retrato de una señorita, 1858; Ecos del alma, 1859; Inspiración, 1859; La Fe Cristiana, 1859; Flores del alma, 1859; Lo Bello, 1860; A la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1860; A la Virgen, 1860; El encuentro, 1860; Las Artes y la Gloria, 1860; Desencanto, A..., 1860; A Puerto Príncipe, 1860; Adiós a B..., 1860; Esperanza, 1860; A un retrato, 1860; Desde el campo, 1864; A la simpática niña doña Ana de Varona y Varona, 1864; A la Primavera, 1864; La noche y el día, 1865; Resignación, 1866. A su memoria ofrendaron numerosos poetas, escritores y admiradores suyos una Corona Fúnebre en sentidos versos. Referencias Ecured – https://www.ecured.cu/Brígida_Agüero_y_Agüero

Considerado el poeta de la resurrección nacional Victorino Abente y Lagos nació en Mugía, España, el 2 de junio de 1846. LLegó al Paraguay cuando aún estaban calientes los rescoldos que dejaba a su paso la gran epopeya que enfrentó al país y a la triple alianza, entre 1864 y 1870. Aunque gallego de nacimiento, su vida y su obra se identifican con el Paraguay desde su misma llegada a Asunción, en marzo de 1869, en momentos difíciles y trágicos de la historia paraguaya, cuando tropas aliadas, brasileñas y argentinas, ocupaban la capital paraguaya. Primeros pasos Relacionado con el segundo tramo del romanticismo paraguayo, que se inicia con la posguerra del ‘64-’70, y aún con el posromanticismo, colaboró en varios periódicos de la capital, donde también publicó gran parte de su obra poética. Creador de poemas dedicados al renacer de su nueva patria y apropiadamente conocido como el “poeta de la resurrección nacional”, tuvo la suerte de ver triunfante al Paraguay en su guerra contra Bolivia, meses antes de su muerte. Trayectoria Sus poemas, dispersos en diversos periódicos y revistas de aquella época, fueron recopilados y publicados póstumamente en Asunción por su nieto Cándido Samaniego Abente en un volumen titulado “Antología poética: 1867-1926”, aparecido en 1984. Acerca de su obra, escribió el ilustre intelectual Ignacio A. Pane: “Entonó el canto más hermoso, más apasionado, más entusiasta y más poético, en una palabra, que hasta ahora escritores y maestros han dirigido al Paraguay... Llevado en alas de su inspiración hasta la cima de nuestro pasado, hizo que la “Sibila paraguaya” asentare allí el pie y tendiera el dedo anunciador del profeta, para mostrarle la tierra de promisión del porvenir...” Últimos años Casado con Isabel Miskowsky, Victorino Juan Ramón Abente y Lago falleció en Asunción el 22 de diciembre de 1935. OBRAS Sus poemas más notables son: * “Sibila paraguaya”, * “El oratorio de la Virgen de la Asunción”, * “La tejedora de Ñandutí”, * “El Salto del Guairá”, * “Mis dos patrias” y docenas de obras más. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Victorino_Abente_y_Lago Don Victorino Abente y el romanticismo paraguayo La vida J, la obra de Don Victorino Abente están relacionadas con el segundo tramo del romanticismo nacional, que se inicia con la posguerra del 70, asistiendo luego al prolongado quehacer del novecentismo y al auge de la corriente modernista en toda su extensión. Ese largo existir de casi noventa años, le permitirá ser a la vez actor y testigo de las sucesivas etapas de un proceso literario, que recién asumiría distintas formas después de otra posguerra: la del Chaco, al cabo de la cual surgen distintas manifestaciones poéticas, principalmente, que serán reconocidas con la denominación, no muy ajustada, de vanguardia. Puede afirmarse que él fue uno de los mentores intelectuales de aquellos jóvenes que iniciaban sus estudios en la última década del siglo anterior y uno de los que, sin haber actuado en la enseñanza, supo ser guía de gustos y estilos literarios que predominarán hasta el 900, y un poco más allá. Y no es de descartar que estos coincidieran a la vez con los propios de los maestros españoles de la cultura paraguaya moderna, sus connacionales y, en algunos casos, sus correligionarios en el ideal republicano. La compilación que ahora se ofrece, ceñida a su expresión poética, permite comprobar que si bien el tiempo ha hecho su erosión en todo lo que, confinando en el epigrama o la sátira, exponía sus preferencias hacia el color local, una especie de incipiente costumbrismo - pero en verso - ha dejado intactos, sin embargo, ciertos valores que se asientan en la propensión lírica y en los temas descriptivos. Conviene aclarar esto para que sus composiciones espontáneas, por cierto de tipo “festival", no sean tomadas como la parte determinante de su vocación de escritor. Porque este poeta hispano-paraguayo -quizá a él le hubiera agradado más la calificación de “galaico” - asumió tempranamente su tarea de publicista, desde el único medio de que era posible valerse: la prensa diaria, reducida en sus inicios más a ventilar situaciones de sector que a acoger inquietudes de interés general. A pesar de ello, los penosos e incipientes pasos de aquella primera posguerra, encontrarán su rumbo en ese periodismo, de que Don Victorino participara con asiduo entusiasmo. Fue así que su contacto con el ambiente resultó in-mediato. No tuvo el joven español mucho espacio, en aquellos comienzos, para meditar sobre el destino que habría de asumir y al hacerlo quiso sumar, no sólo su entendimiento y su capacidad creadora al renacer de su nueva patria, sino su efusión poética, nacionalizándola, como expresara con verdad y en ocasión memorable de Don Manuel Gondra. Sus cantos paraguayos sirvieron de compensación a dolores populares aún recientes, y de norte para quienes, no sin desvelado asedio, buscarían las huellas perdidas y la trama quebrada para recomenzar, o en algún aspecto inaugurar, la vigencia de una literatura que tanto en lo propio como en lo extraño, había dejado de manifestarse y de cuya ausencia se lamentara, por aquel entonces, Don José Segundo Decoud. Y esa quiso ser la militancia de Don Victorino, anudada a una difusión intelectual, que no conociera pausas y en la cual supieron verse reflejadas las promociones que llegaron más tarde. Compañero de los promotores del segundo grupo romántico- o sea el de los nacidos entre 1840 y 1850, de los que fuera coetáneo- y aún de los integrantes del posromanticismo, lo fue igualmente y de algún modo de los novecentistas, muchos de los cuales compartieron en los inicios su orientación literaria, en tanto que otros se limitaron a respetarlo y admirarlo. Esa admiración y ese respeto hacia el “poeta de la resurrección nacional”- como se lo llamara con justicia - ganaron a la vez a los epígonos del modernismo y a los que vislumbraban ya su distinto camino. Sin él no hubiera sido tan fácil incorporar la temática de la tierra y de la historia a un ambiente sobre el que se habían enseñoreado, y no por culpa propia, la desolación y la tristeza. A este respecto no estará de más recordar que serié el magisterio de Abente el que posibilitara la reivindicación patriótica de O'Leary, en alguna medida discípulo suyo, hasta en aquella denominación de “cantor de las glorias nacionales”; de la que Don Victorino es precursor. Y no sólo se le debe el haber arrojado luz sobre ese capítulo de nuestra evolución poética, pues la naturaleza paraguaya - aves, flores, frutos - hallará en él a un rescatador memorioso que diera en celebrarla, como lo hizo con gentes y ciudades (Asunción, Areguá) en un intento de rehacer, desde la penumbra de las edades que fueron la imagen de un Paraguay que sus versos ayudarían a renacer. Las divisiones a que ha sido sometida esta antología, quieren de tal manera, y con buen criterio, simbolizar los diferentes niveles de esa pasión creadora. Mucho de lo que falta por saber de los trajines personales y literarios de Don Victorino, y en especial de sus trabajos en prosa, que gozan - en cuanto a lo frecuentado - tanto de la amable y episódica condición de las escenas de Mesonero Romano, como, y en mucho, de la cáustica actitud de Larra, plena de una ironía que el escritor gallego quiso derivar hacia una risueña crítica de costumbres, que volcara asimismo en su poesía, a ratos silvestre y a ratos bucólica, sentida en la proximidad del neoclasicismo de Meléndez Valdez, aunque una insensible onda romántica lo acercara, sin quizá intuirlo, al influjo de Quintana o Espronceda, siendo escaso lo que de Bécquer surge en él. Y ya se sabe que entre el autor del "Canto a Teresa" y de las rimas, pueden divisarse los extremos del romanticismo paraguayo, posterior al 70 y hasta el primer lustro del 900, Víctor Hugo, aparte, desde luego. Don Victorino volvió por dos veces a su tierra natal, con familia ya formada en la nuestra. En vano intentaría sacudir su techaga'ú (perdón, su morriña) en versos escritos en la lengua que honraran Rosalía y Castelao y en vano pasearía su mirada sobre los verdes campos y el limpio cielo que contemplaran la inusitada andanza de Don Ramón del Valle Inclán, pues algo sin duda le decía que el final de sus días estaba aquí. Su corazón parecía sentir más que el peso de los recuerdos hispánicos, la evidencia de una vida paraguaya de la que no le era dado, desentenderse. Y siendo así, no le fue difícil volver. Escritor paraguayo, de indudable identificación - digámoslo en honra nuestra - este hijo de Galicia, arribado en plena juventud a estas calcinadas orillas de nuestra América, y muerto en alta ancianidad cuando en el Chaco se manifestaba de nuevo, en trance de heroísmo, una época que habría, requerido los esplendores de su inspiración para justificarse. La vida y la obra de Don Victorino Abente, expuestas ahora al conocimiento y a la avidez de lectores y estudiosos, bien valen -más allá de sus añejas páginas - por un ejemplo y una lección. (En Isla Valle, de Areguá, Raúl Amaral a 16 de Agosto de 1984) Referencias Portal Guaraní - www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=14161

Manuel José Cortés(1815-1865). Poeta, ensayista, periodista, historiador, político y diplomático boliviano, nacido en Cotagaita (en el departamento de Potosí) el 10 de abril de 1811, y fallecido en Sucre (capital del departamento de Chuquisaca) el 16 de febrero de 1865. Figura destacadísima en la vida cultural y política de su joven nación (en que fue un eminente hombre de Estado), ha pasado a la Historia de las Letras bolivianas por haber sido el introductor del Romanticismo entre los poetas de su tierra, así como el primer intelectual que se aproximó al género historiográfico de forma rigurosa y metódica. Aunque nacido en Cotagaita, residió desde su adolescencia en Sucre, donde cursó estudios superiores de Derecho en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Allí obtuvo el grado de licenciado en Leyes, y allí regresó años después, para ejercer la docencia en sus aulas y ascender hasta el cargo de Cancelario (la máxima autoridad universitaria, a la que correspondía otorgar los grados académicos). En su faceta de hombre público, desplegó una brillante carrera como magistrado que le condujo hasta el relevante cargo de Fiscal General de la República; además, fue representante de sus conciudadanos en la Asamblea Nacional y Presidente del Congreso (1861-1864), y llevó a cabo complejas misiones diplomáticas al servicio del gobierno boliviano. Pero su actividad política no se redujo a las salas, los pasillos y los despachos de las dependencias oficiales, pues, fiel a la tradición del prohombre hispanoamericano del siglo XIX, intervino directamente en diversas acciones armadas, y llegó a ser oficial del ejército boliviano en la Batalla de Ingavi -en la que las tropas de su nación, al mando del general José Ballivián, derrotaron a las huestes peruanas comandadas por el general Agustín Gamarra, con lo que se puso fin a la guerra declarada entre ambas naciones en junio de aquel mismo año-. Esta constante y comprometida implicación en el devenir histórico de su pueblo le acarreó, amén de numerosos cargos y honores, muchos problemas y sinsabores (hasta el extremo de que, en tres períodos distintos de su vida, tuvo que exiliarse en Argentina). Obra En su faceta de escritor, Manuel José Cortés se dio a conocer como ensayista e historiador a comienzos de los años cincuenta, cuando dio a la imprenta su excepcional trabajo titulado Bosquejo de los progresos de Hispano-América (Valparaíso [Chile]: Imprenta González, 1852). Casi diez años después, salió de los tórculos su segunda incursión en el género historiográfico, Ensayo sobre la historia de Bolivia (Sucre: Imprenta de Pedro España, 1861), obra con la que Cortés se consolidó, definitivamente, como el fundador de los estudios históricos dentro de las Letras bolivianas. En ambos textos, concebidos desde un riguroso planteamiento metodológico que hasta entonces era desconocido en la historiografía boliviana, Cortés expuso su peculiar interpretación del devenir histórico de los pueblos, que, según él, se fundamenta en la responsabilidad que contrae el individuo respecto a la historia de la que es protagonista. Así, puede afirmarse que el humanista boliviano creía en la existencia de una especie de "ética de la Historia", que viene dada por el mayor o menor compromiso de los ciudadanos con el devenir de sus pueblos. Esta novedosa aportación de Manuel José Cortés tanto en el nivel conceptual como en el tratamiento metodológico de los estudios históricos causó una grata impresión entre la crítica de su tiempo, que ya supo advertir la importancia de las innovaciones propuestas por el escritor boliviano. Así, v. gr., en 1861, recién aparecido el Ensayo sobre la historia de Bolivia, el ilustre polígrafo de Santa Cruz de la Sierra Gabriel René-Moreno publicó el siguiente dictamen en una revista chilena: "La literatura hispano-americana acaba de atesorar una valiosa y nueva joya en el muy interesante libro que, bajo el modesto título de Ensayo sobre la Historia de Bolivia, ha dado últimamente a la estampa en Sucre el distinguido escritor y eminente poeta boliviano D. Manuel José Cortés". Ya en pleno siglo XX, la crítica especializada ha señalado algunos graves defectos que lastran la obra historiográfica de Cortés, con su peligrosa propensión a "literaturizar" los episodios reflejados, su notoria tendenciosidad a la hora e enjuiciar hechos y personajes del pasado reciente, y su conformidad o falta de ambición al cubrir un período histórico demasiado breve. Pese a ello, los mismos estudiosos que enumeran estos deméritos reconocen también el acierto precursor de Cortés al recurrir por vez primera a los documentos testimoniales del pasado, en detrimento del arcaico y poco riguroso anacronismo que venía siendo seña de identidad en los historiadores anteriores; como atinadamente apunta el erudito Valentín Abecia en su Historiografía boliviana (1974), "se podría decir que nace con Cortés la historia que, dejando de lado el simple memorialismo, hace uso de la documentación. Ya no se trata de recuerdos o remembranzas, sino del deseo de dar fisonomía al pasado nacional, por más que el pasado que abarca sea reducido y aunque, como él mismo manifiesta, su obra fuera escrita con el auxilio de pocos documentos". Posteriormente, otro relevante historiador boliviano, Juan Siles Guevara, afirmó que el Ensayo sobre la historia de Bolivia ofrece "la primera visión integral de la historia boliviana"; y que, teniendo siempre en cuenta los tributos que paga a la ideología y la mentalidad de la época en que fue redactado -entre ellos, su concepción "positivista" de un devenir histórico presidido por el Providencialismo y el Progreso-, ocupa un lugar incuestionable entre "las cien obras capitales de la literatura boliviana". Manuel José Cortés también publicó en prosa, además de las dos obras mencionadas en parágrafos anteriores, un tratado sobre la materia que había aprendido durante su estancia en la Universidad y que, durante muchos años, ocupó la parte central de su actividad profesional: Introducción al derecho (Sucre: Imprenta de Pedro España, 1862). Asimismo, alcanzó en su época gran celebridad como poeta (como ya se ha podido comprobar a tenor de las palabras de René-Moreno reproducidas más arriba), hasta el extremo de que muchos filólogos y estudiosos de la Literatura hispanoamericana -como, por ejemplo, el crítico Enrique Finot- le consideran, siquiera en orden cronológico, el primer poeta del Romanticismo en Bolivia. Ciertamente, su producción en verso no goza, en nuestros días, de ningún reconocimiento otorgado a su calidad literaria. Es opinión general entre la crítica que Cortés escribió muchos y muy vulgares poemas, todos ellos anclados en los tópicos románticos más manidos, y carentes, por ello, de frescura y originalidad. Asimismo, se le imputa un defecto que, paradójicamente, el propio escritor de Cotagaita achacó a la mayor parte de los autores de su tiempo: el de haber prestado poca atención a su obra literaria, al haberse centrado más en cuestiones políticas y administrativas. No obstante, en su tiempo gustaron mucho sus versos a la crítica y a los lectores, lo que explica que algún poema suyo, como el famosísimo soneto "El justo" que a continuación se copia, figure en casi todas las antologías de la lírica boliviana, como ejemplo paradigmático de los gustos concretos de una época: Al borde del abismo, el roble erguido, del huracán resiste al recio embate, y su lozana copa no se abate ni aun al golpe del rayo que lo ha herido. Así, la condición que le ha cabido sufre el justo, en su vida de combate: exento de temor su pecho late, y el dolor no le arranca ni un gemido. El odio inmerecido no le espanta; de sus contrarios el ultraje olvida; el rencor en su pecho nunca impera. Del deber acatando la ley santa ve, imperturbable, el drama de la vida, y el desenlace en otra Vida espera". Cortés recogió este célebre soneto, junto al resto de sus composiciones poéticas, en un volumen que dio a la imprenta a mediados del siglo XIX, bajo el título genérico de Poesías (Valparaíso [Chile]: Imprenta González, 1856). Referencias J. R. Fernández de Cano - mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cortes-manuel-jose