Crea belle pagine per il tuo profilo e le tue poesie, ognuno con la propria foto di copertina.

Condividi la tua poesia su Facebook, X e ovunque.

Appartenere a una comunità di scrittori. Interagisci con i tuoi colleghi poeti attraverso commenti o messaggi privati..

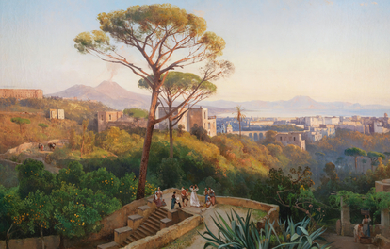

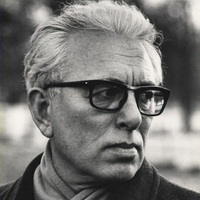

Il conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario; la profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. «Questo io conosco e sento, Che degli eterni giri, Che dell'esser mio frale, Qualche bene o contento Avrà fors'altri; a me la vita è male»

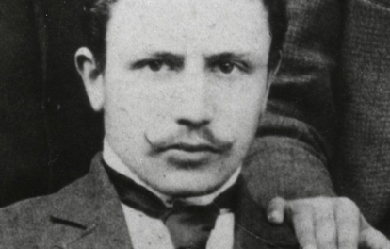

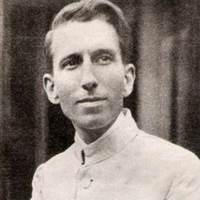

Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Biografia Dino Campana nacque a Marradi, un piccolo paese tosco-romagnolo sito nella provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. La madre era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di due anni di Dino. Trascorre l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli impediranno comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Frequenta le elementari a Marradi, poi frequenta la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, ed in seguito a Carmagnola (in provincia di Torino), presso il regio liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Quando rientra a Marradi, le crisi nervose si acutizzano, come pure i frequenti sbalzi di umore, sintomi dei difficili rapporti con la famiglia (soprattutto con la madre) ed il paese natío. Per ovviare alla monotonia delle serate marradesi, specie nella stagione invernale, Dino era solito recarsi a Gerbarola, una località poco distante dal borgo, dove con gli abitanti del luogo trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste (la castagna è infatti il frutto tipico di Marradi), comunemente appellate con il nome di bruciati. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all’età di diciotto anni, si iscrive, nell’autunno del 1903, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entra far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Ravenna. Non riesce, però a superare l’esame per diventare sergente, e viene quindi prosciolto dal servizio ed in seguito congedato. Nel 1905 passa alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi il suo trasferimento in Toscana, Campana decide di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta espresse il suo “male oscuro” con un irrefrenabile bisogno di fuggire e dedicarsi ad una vita errabonda: la prima reazione della famiglia, del paese e successivamente anche dell’autorità pubblica, fu quella di considerare le stranezze di Campana come segni lampanti della sua pazzia. Ad ogni sua fuga, che si realizzava con viaggi in paesi stranieri, dove si dedicava ai mestieri più disparati per sostentarsi, seguiva, da parte della polizia (in conformità con il sistema psichiatrico del tempo, così come per le incertezze dei familiari) il ricovero in manicomio. Inoltre, veniva visto con sospetto per i tratti somatici che venivano giudicati “germanici” e per l’impeto con cui discuteva di poesia e filosofia. Internato per la prima volta nel manicomio di Imola (in provincia di Bologna), nel settembre del 1905, ne tenta una fuga già tra il maggio ed il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Verrà arrestato a Bardonecchia (in provincia di Torino) e di nuovo ricoverato ad Imola. Ne uscirà nel 1907, per l’interessamento della famiglia a cui viene affidato. Risale intorno al 1907 un suo viaggio in Argentina, presso una famiglia di lontani parenti emigrati, caldeggiato dagli stessi genitori per liberarlo dal tanto odiato paese natìo, e probabilmente perché il conflitto con la madre si era fatto ormai insanabile. Con molta certezza, Dino Campana accetta di partire per lasciarsi soprattutto alle spalle l’esperienza del manicomio, e perché si sentiva attratto per la nuova meta. Il viaggio in Sudamerica rappresenta comunque un punto particolarmente oscuro della biografia del poeta marradese: se alcuni infatti arrivarono a chiamarlo come “il poeta dei due mondi”, c’è anche chi, come per esempio Ungaretti, sostiene invece che in Argentina Campana non ci andò neppure. Regna una certa confusione anche sulle varie versioni intorno alla datazione e alle modalità del viaggio e sul tragitto del ritorno. Tra le varie ipotesi, quella più accreditata vede la sua partenza nell’autunno del 1907 da Genova, ed abbia vagabondato per l’Argentina fino alla primavera del 1909, quando ricompare a Marradi, dove viene arrestato. Dopo un breve internamento al San Salvi di Firenze, riparte per un viaggio in Belgio, ma viene nuovamente arrestato a Bruxelles, venendo quindi internato presso la maison de santé di Tournay all’inizio del 1910. A questo punto, si rivolge in cerca di aiuto alla famiglia e viene rimandato in Italia, a Marradi: vive un periodo più tranquillo; tra il 1912 ed il 1913, infatti, si immatricola per la seconda volta presso l’ateneo bolognese, ma soltanto dopo due mesi, chiede il trasferimento per Genova. Durante il soggiorno universitario nel capoluogo emiliano ha però modo di frequentare i gruppi di goliardi, con i quali riesce a stringere dei solidi rapporti d’amicizia, e degli appassionati di letteratura della sua età. Proprio sui fogli pubblicati dai goliardi bolognesi, infatti, escono le sue prime prove poetiche, alcune delle quali verranno in seguito incluse nell’opera maggiore di Campana, i Canti Orfici. I Canti Orfici Nel 1913 Campana si reca a Firenze, presentandosi alla redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, suo lontano parente, a cui consegna il suo manoscritto dal titolo Il più lungo giorno. Non viene però preso in considerazione ed il manoscritto va ben presto perduto (sarà ritrovato solamente sessant’anni dopo, nel 1971, dopo la morte di Soffici, tra le sue carte nella casa di Poggio a Caiano, probabilmente nello stesso posto in cui era stato riposto e subito dimenticato).Dopo qualche mese di attesa irrisposta, Campana scende da Marradi a Firenze per riprendersi il manoscritto. Papini non lo possiede più e lo indirizza da Soffici, che però sostiene di non esserne mai entrato in possesso. Il giovane, la cui mente è già labile, si arrabbia e si dispera, poiché aveva consegnato, ingenuamente, l’unica copia esistente dell’opera. Scrive ed implora insistentemente senza altro risultato che il disprezzo e l’indifferenza di tutto l’ambiente culturale che gravita intorno alle “Giubbe Rosse”. Infine, esasperato, minaccia di venire con il coltello per farsi giustizia dell’"infame" Soffici e dei suoi soci, che definisce “sciacalli”. A proposito del dissidio tra Campana e l’ambiente letterario fiorentino si leggano le parole che Campana scrisse a Papini in una lettera del maggio del 1913: "(...) E se di arte non capite più niente cavatevi da quel focolaio di càncheri che è Firenze e venite qua a Genova: e se siete un uomo d’azione la vita ve lo dirà e se siete artista il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione non sentite che monta attorno a voi l’energia primordiale di cui inossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca. Accademia dei Lincei. Accademia del mantellaccio: sì, voi siete l’accademia del Mantellaccio; con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate di più l’arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del «numero che governa i bei pensieri». La vostra speranza sia fondare l’alta coltura italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un’intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono: l’immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici: come novità: Le cose che fanno la Primavera. In verità vi dico tutte queste cose non fanno la Primavera ma l’inverno. Ma scrivete un po’ a Marinetti che è un ingegno superiore, scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono: e finitela colla critica” Nell’inverno del 1914, persa ormai ogni speranza di recuperare il manoscritto, Campana decide di riscrivere tutto affidandosi alla memoria e alle sue sparse bozze; in pochi mesi, lavorando anche di notte ed a costo di un enorme sforzo mentale, riesce a riscrivere il libro, con numerose modifiche ed aggiunte. Nella primavera dello stesso anno, Campana riesce finalmente a pubblicare, a proprie spese, la raccolta con il nuovo titolo, appunto, di Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei “poeti-musicisti”. Nel 1915 una recensione ai Canti da parte di Renato Fondi, sul Fanfulla della domenica, gli restituisce "il senso della realtà": trascorre quindi l’anno viaggiando senza una meta fissa tra Torino, Domodossola, ancora Firenze. Scoppia la Grande Guerra: Campana viene esonerato dal servizio militare, ufficialmente per problemi di salute fisica, in realtà perché segnalato ormai come malato psichiatrico grave. Nel 1916 ricerca inutilmente un impiego. Scrive a Emilio Cecchi (che sarà, insieme a Giovanni Boine —che comprese da subito l’importanza di Campana, recensendo i Canti Orfici nel 1914 su Plausi e Botte– e a Giuseppe De Robertis, uno dei suoi pochi estimatori) ed inizia con lo scrittore una breve corrispondenza. A Livorno si scontra con il giornalista Athos Gastone Banti, che scrive su di lui un articolo denigratorio sul quotidiano Il Telegrafo: si arriva quasi al duello.Nello stesso anno conosce la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo Una donna, con la quale instaura un’intensa quanto tumultuosa relazione, che si interromperà all’inizio del 1917, a seguito di un breve incontro nel Natale del 1916, a Marradi. Esistono testimonianze della relazione avvenuta tra Dino e Sibilla nel carteggio pubblicato da Feltrinelli nel 2000: Un viaggio chiamato amore– Lettere 1916-1918. Il carteggio ha inizio con una lettera della Aleramo, datata 10 giugno 1916, nella quale l’autrice esprime la sua ammirazione per i Canti Orfici, dichiarando di esserne stata “incantata e abbagliata insieme”. Sibilla era allora in vacanza nella Villa La Topaia a Borgo San Lorenzo, mentre Campana era in una stazione climatica presso Firenzuola per rimettersi in salute dopo essere stato colpito da una leggera paresi al lato destro del corpo. Ultimi anni e morte Nel 1918, Campana viene internato presso l’ospedale psichiatrico di Villa di Castelpulci, nei pressi di Scandicci (in provincia di Firenze). Lo psichiatra Carlo Pariani lo va a trovare per intervistarlo e conferma l’inappellabile diagnosi: ebefrenia, una forma estremamente grave ed incurabile di psicosi schizofrenica; tuttavia il poeta sembra essere a suo agio nel manicomio, vivendo una vita tranquilla e, finalmente, sedentaria.Dino Campana muore in ospedale, sembra per una forma di setticemia, causata dal ferimento con un filo spinato nella zona dello scroto, durante un tentativo di fuga, il 1º marzo del 1932. Il 2 marzo, la salma di Campana viene inumata nel cimitero di San Colombano, a Badia a Settimo, nel territorio di Scandicci, ma nel 1942, su diretto interessamento di Piero Bargellini, viene data alle spoglie del poeta una sepoltura più dignitosa e la salma trova riposo nella cappella sottostante il campanile della chiesa di San Salvatore. Durante la seconda guerra mondiale, il 4 agosto del 1944, i tedeschi, in ritirata, fanno saltare con una carica esplosiva il campanile, distruggendo nel contempo anche la cappella. Nel 1946 le ossa del poeta, in seguito ad una cerimonia alla quale partecipano numerosi intellettuali dell’epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Pratolini ed altri, vengono collocate all’interno della chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo, raggiungendo così la loro dimora attuale. La poetica La poesia di Campana è una poesia nuova nella quale si amalgamano i suoni, i colori e la musica in potenti bagliori. Il verso è indefinito, l’articolazione espressiva in un certo senso monotona ma nel contempo ricca di immagini molto forti di annientamento e purezza. Il titolo allude agli inni orfici, genere letterario attestato nell’antica Grecia tra il II e il III secolo d.C. e caratterizzato da una diversa teogonia rispetto a quella classica. Inoltre le preghiere agli dei (in particolare al dio Protogono) sono caratterizzate dagli scongiuri dal male e dalle sciagure. I temi fondamentali Uno dei temi maggiori di Campana, che si trova già all’inizio dei “Canti Orfici” nelle prime parti in prosa– La notte e Il viaggio e il ritorno– è quello dell’oscurità tra il sogno e la veglia. Gli aggettivi e gli avverbi ritornano con una ripetitiva insistenza come di chi detta durante un sogno, sogno però interrotto da forti trasalimenti (si veda la poesia “l’invetriata”, mirabile spleen baudelairiano). Nella seconda parte– nel notturno di “Genova”, ritornano tutti i miti fondamentali che saranno del Campana successivo: le città portuali, la matrona barbarica, le enormi prostitute, le pianure ventose, la schiava adolescente. Già nella prosa si nota l’uso dell’iterazione, l’uso drammatico dei superlativi, l’effetto d’eco nelle preposizioni, il ricorrere alle parole chiave che creano una forte scenografia. Del Serra ha esaminato le figure ricorrenti in Campana: anastrofi, adnominationes, tmesi anacolutiche e chiasmiche, catacresi, anastrofe con aprosdoketon. L’interpretazione della poesia Nel quindicennio che va dalla sua morte alla fine della seconda guerra mondiale (1932-1945) ed anche in seguito, nel periodo dell’espressionismo e del futurismo, l’interpretazione della poesia di Campana si focalizza sullo spessore della parola apparentemente incontrollata, nascosta in una zona psichica di allucinazione e di rovina. Nei suoi versi, dove vi sono elementi deboli di controllo e di approssimativa scrittura, si avverte – a parere di molti critici – il vitalismo delle avanguardie del primo decennio del XX secolo; dai suoi versi, per la verità, hanno attinto poeti molto differenti tra di loro, come Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto. Campana e Rimbaud Il destino di Campana è stato avvicinato a quello di Rimbaud. Ma, secondo alcuni, tra Campana e il poeta maledetto il punto di contatto (il bisogno di fuggire, l’idea del viaggio, l’abbandono di un mondo civile estraneo) è affrontato in modo molto diverso. Dove Rimbaud abbandona la letteratura per fuggire in Africa e prestarsi a mestieri avventurosi ed alternativi, come il trafficante d’armi, Campana alla fine dei suoi viaggi, senza una vera meta, trova solamente la follia. E se Rimbaud aveva fatto una scelta, Campana non scelse ma fu sopraffatto dagli eventi che attraversarono la sua vita diventandone una vittima: senza però mai disertare la poesia, come, differentemente, aveva fatto il poeta francese. Campana, fino al suo internamento a Castel Pulci, lotterà per la sua poesia e per una vita che non era mai riuscita a donargli nulla in termini di serenità e pace; e anche la strada dell’amore, il suo incontro con Sibilla Aleramo, si trasformerà in una sconfitta. Come scrive Carlo Bo nel saggio “La nuova poesia: Storia della letteratura italiana– il Novecento” (Garzanti, 2001): Eugenio Montale fu tra i primi estimatori ufficiali, il più autorevole ad oggi, delle composizioni di Dino Campana, tanto da dedicargli una poesia o meglio un omaggio a chi meglio di lui aveva saputo piegare le parole fino a renderle ancora più oscure. Sebbene i canti di Dino Campana affondino ben oltre il simbolismo francese, direttamente nelle radici della nostra terra toscana, Campana guarda al Trecento dantesco, al Cavalcanti al Dante della commedia fino ad arrivare ai canti del Foscolo (Giacomo Leopardi ancora non era stato molto diffuso), ed è toccante l’allusione dantesca con cui Eugenio Montale chiude questa struggente lirica di stampo prettamente biografico (di Dino Campana si evitava di citare per motivi piccoli borghesi la sua vita e i suoi amori travagliati nonché il suo pacifismo antinterventista) e proprio per questo ancor più provocatoria: “fino a quando riverso a terra cadde!”. Dino Campana e l’arte La critica ha spesso indagato e continua ad interrogarsi su quanto vi è di figurativo nell’opera del poeta di Marradi, conosciuto dall’immaginario come il poeta folle e visionario. Nel 1937 Gianfranco Contini scriveva «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Nei Canti Orfici sussistono infatti elementi sia visivi che visionari con numerosi riferimenti alla pittura. Analizzando la funzione che questi aspetti hanno all’interno dell’opera si nota con evidenza come al lato visionario, con riferimento a Leonardo, a De Chirico e all’arte toscana, sia affiancato in perfetta coesione quello visivo che trova le sue allusioni nel futurismo. Pasolini, che aveva riletto con molta attenzione l’opera di Campana, aveva scritto «Particolarmente precisa era la sua cultura pittorica: gli apporti nella sua lingua del gusto cubista e di quello del futurismo figurativo sono impeccabili. Alcune sue brevi poesie-nature morte sono tra le più riuscite e se sono alla "manière de" lo sono con un gusto critico di alta qualità». A proposito poi delle conoscenze leonardesche dell’autore si può leggere, in una lettera del 12 maggio 1914 scritta da Campana a Soffici da Ginevra «Ho trovato alcuni studi, purtroppo tedeschi, di psicoanalisi sessuale di Segantini, Leonardo e altri (in particolare “Sesso e carattere” di Otto Weininger) che contengono cose in Italia inaudite: potrei fargliene un riassunto per Lacerba». La critica Dopo la pubblicazione dei “Canti Orfici” inizia subito la critica con tre articoli che, se pur differenti, danno origine al mito Campana: sulla rivista “La Voce” appare, verso la fine del 1914, l’articolo di Giuseppe De Robertis, sulla “Tribuna” quello di Emilio Cecchi e sulla “Riviera Ligure” quello di Giovanni Boine entrambi del 1915. Il ritrovamento del manoscritto de Il più lungo giorno tra le carte di Soffici fu annunciato sul Corriere della Sera del 17 giugno 1971 da Mario Luzi e ha consentito nuove forme di indagini sul complesso degli scritti campaniani. Citazioni e dediche a Dino Campana CinemaA Dino Campana sono stati dedicati quattro film: Dino Campana, 1974, regia di Marco Moretti Inganni, 1985, regia di Luigi Faccini Il più lungo giorno, 1997, regia di Roberto Riviello Un viaggio chiamato amore, 2002, regia di Michele Placido. La Scomparsa, 2016, regia di Maria Luisa CarrettoRomanziAl viaggio di Dino Campana in Uruguay e in Argentina è dedicato il romanzo di Laura Pariani Questo viaggio chiamavamo amore (Einaudi 2015).PoesiaAlla storia di amore fra Campana a la Aleramo è dedicata la poesia Sibilla del poeta Riccardo Savini, inclusa nella raccolta Nero oro ero (2010). Alla relazione tra Dino Campana e Sibilla Aleramo è dedicata la poesia di Daniele Miglio Dino e Sibilla pubblicata nella raccolta intitolata proprio Dino e Sibilla uscita nel 2011 per Edizioni il Papavero. Nell’opera vi sono più riferimenti alla poetica e al pensiero del Campana.TeatroAlla vicenda di Campana sono stati dedicati la pièce teatrale Quasi un uomo dello scrittore argentino Gabriel Cacho Millet (curatore anche dell’epistolario di Campana dal titolo Le mie lettere sono fatte per essere bruciate), la pièce teatrale “ Dino Campana poeta ” (testo di Andrea Manzi) per la regia di Lorenzo Cicero che debuttò a Marradi in occasione del primo centenario della nascita; il racconto di Antonio Tabucchi Vagabondaggio ne Il gioco del rovescio nell’edizione del 1988 e quattro film: il primo, “Dino Campana”, girato nel 1974 in formato S.8 dal giovane Marco Moretti (vincitore del Premio Nazionale "Dal S.8 al 35mm"), incentrato sulle connessioni tra vita e poesia; l’ultimo è quello di Michele Placido Un viaggio chiamato amore (2002), con Stefano Accorsi nei panni di Campana e Laura Morante in quelli di Sibilla Aleramo. A Dino Campana è stato dedicato lo spettacolo “Nottecampana” con Carlo Monni, Arlo Bigazzi, Orio Odori e Giampiero Bigazzi, da cui sono stati tratti il cd omonimo (2009, Materiali Sonori) e il libro “Nottecampana– Storie di Dino Campana o dell’urgenza della poesia” (2010, Editrice Zona). La vicenda biografica e poetica di Dino Campana viene narrata nella pièce teatrale "La più lunga ora, ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo" scritta e diretta da Vinicio Marchioni, (2008) con Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Ruben Rigillo.MusicaAlla vita di Campana è dedicata la canzone di Massimo Bubola dal titolo “Dino Campana” uscita nel 1997 all’interno del disco Mon trésor. Campana è citato nella Canzone per Alda Merini (1999) di Roberto Vecchioni. Il compositore italiano Lorenzo Signorini ha scritto due brani per voce recitante, arpa e percussioni ispirate ai Canti Orfici di Campana: Le Stelle le Pallide Notturne (2003) e La sera di fiera (2004). Il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca ha musicato la poesia di Campana “La petite promenade du poete”, pubblicata nel suo album La breve estate del 2008. Nel 2016 Massimiliano Larocca pubblica il disco “Un mistero di sogni avverati”, nel quale compaiono 13 poesie di Dino Campana musicate integralmente dal cantautore fiorentino. All’album partecipano Riccardo Tesi, Nada, Sacri Cuori, Hugo Race e Cesare Basile “Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane” è citato nel brano del 1998 “Ubriaco canta amore” della BandabardòCinemaI versi Fabbricare fabbricare fabbricare / preferisco il rumore del mare / che dice fabbricare fare e disfare hanno ispirato il titolo del film Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. Nel 2016 è stato realizzato il cortometraggio “L’alluvione ha sommerso”. Il film breve racconta in modo originale la genesi dei Canti Orfici e si lega alla poesia “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” di Eugenio Montale, in cui l’autore ricorda la tragica alluvione di Firenze del 1966 durante la quale, tra le tante cose, l’acqua del fiume Arno gli portò via anche una copia del volume campaniano. La regia del film, prodotto da Esecutivi per lo Spettacolo con il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Luca Dal Canto, già autore di un cortometraggio tratto da una poesia di Giorgio Caproni ("Il cappotto di lana", 2012, 53 selezioni e 16 premi) e di un altro film breve ispirato alla figura di Amedeo Modigliani ("Due giorni d’estate", 2014, 29 selezioni e 5 premi). “L’alluvione ha sommerso” è stato scritto da Dino Castrovilli e Giuseppe Giachi. Dino Campana è interpretato dall’attore e performer turco Murat Onol. Opere di Campana Opera Canti Orfici, Tip. Ravagli, Marradi, 1914 Canti Orfici ed altre liriche. Opera completa, prefazione di B. Binazzi, Vallecchi, Firenze, 1928, pp. 166 Canti Orfici, a cura di Enrico Falqui, terza ed., Vallecchi, Firenze, 1941, pp. 210 Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1952, 1960, 1962 Canti Orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. Falqui, nota critica e commento di Silvio Ramat, Vallecchi, Firenze, 1966, pp. 362 Canti Orfici e altri scritti, a cura di Arrigo Bongiorno, introduzione di Carlo Bo, Mondadori, Milano, 1972, pp. 168 Opere e contributi, a cura di E. Falqui, prefazione di Mario Luzi, note di Domenico De Robertis e S. Ramat, 1972 Carteggio con Sibilla Aleramo, a cura di N. Gallo, Vallecchi, Firenze, 1973 Canti Orfici, introduzione e commento e Fiorenza Ceragioli, Vallecchi, Firenze, 1985, pp. 350 Canti Orfici e altre poesie, introduzione e note di N. Bonifazi, Garzanti, Milano, 1989 Canti Orfici, a cura di M. Lunetta, Newton Compton, Roma, 1989 Opere. Canti Orfici. Versi e scritti sparsi pubblicati in vita. Inediti, a cura di S. Vassalli e C. Fini, TEA, Milano, 1989 Canti Orfici, edizione critica a cura di G. Grillo, Vallecchi, Firenze, 1990 Canti Orfici, commento di M. Caronna, Rubbettino, Messina, 1993 Canti Orfici, a cura di R. Ridolfi, introduzione di P. L. Ladron de Guevara, Libreria Chiari, Firenze, 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Marradi, 1914) Canti Orfici, a cura di C. Bene, Bompiani, Milano, 1999 (con Compact disc) ISBN 88-452-4072-X Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato Martinoni, Einaudi, Torino, 2003 Canti Orfici, edizione anastatica a cura di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, con un apocrifo di Marco Ercolani, una nota di Veronica Pesce e un 'plauso’ di Giovanni Boine, Matisklo edizioni, Savona, 2016 Altro Inediti, a cura di E. Falqui, Vallecchi, Firenze, 1942 Taccuino, a cura di Matacotta, Edizioni Amici della Poesia, Fermo, 1949 (poi in Taccuini, edizione critica e commento di F.Ceragioli, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990) Taccuinetto faentino, a cura di D. De Robertis, Vallecchi, Firenze, 1960 Fascicolo marradese inedito del poeta dei “Canti Orfici”, a cura di F. Ravagli, Giunti-Bemporad Marzocco, Firenze, 1972 Il più lungo giorno. I. Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici, II: Il testo critico, a cura di D. De Robertis, prefazione di E. Falqui, Archivi di Arte e Cultura Dell’Età Moderna– Vallecchi, Roma-Firenze, 1973 (Poi su CD-ROM: Vallecchi, Firenze, 2002 Epistolari D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, G. S. All’insegna del pesce d’oro, Milano, 1978 Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, 1985 D. Campana– Sibilla Aleramo, Un viaggio chiamato amore, Feltrinelli, Milano, 2003 Dino Campana-Sibilla Aleramo, a cura di Bruna Conti, Feltrinelli, 2000. Da questo carteggio è stato tratto il film Un viaggio chiamato amore (di Michele Placido, 2002) con Stefano Accorsi nel ruolo di Campana e Laura Morante nel ruolo di Sibilla Aleramo. D. Campana, Un po’ del mio sangue– Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, lettere (1910- 1931), a cura di S. Vassalli, BUR, Milano, 2005 D. Campana, Lettere di un povero diavolo, Carteggio (1903-1931) Con altre testimonianze epistolari su Dino Campana (1903-1998) a cura di Gabriel Cacho Millet. In copertina una foto inedita di Dino, Polistampa, 2011. Traduzioni Dino Campana. Cantos órficos/Canti orfici. Tradução de Gleiton Lentz. Desterro: Edições Nephelibata, 2004. Dino Campana. Chants orphiques. Traduction: Christophe Mileschi. Editeur: Éditions L’Âge d’Homme.février 1997. ISBN 2-8251-0849-9 Fumetti Dino Campana. A jornada de um neurastênico/La giornata di un nevrastenico. Fumetti di Aline Daka e traduzione di Gleiton Lentz. (n.t.) Revista Literária em Tradução, n. 7, set. 2013, pp. 337–348. ISSN 2177-5141 Simone Lucciola, Rocco Lombardi, Campana, contributi di G. Cacho Millet, P. Pianigiani, G. Neri, Guida, 2014, ISBN 978-88-97980-17-9 Pablo Echaurren, Vita disegnata di Dino Campana, Editori del Grifo, Montepulciano 1994. Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana

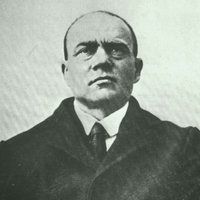

Gabriele D’Annunzio, all’anagrafe Gabriele d’Annunz (io (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del Decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito del titolo di “principe di Montenevoso”.