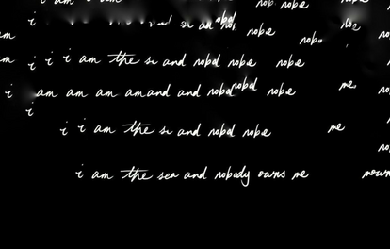

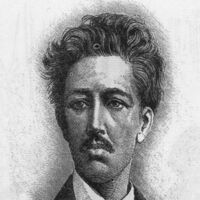

Julián del Casal Por: José Martí Aquel nombre tan bello que al pie de los versos tristes y joyantes parecía invención romántica más que realidad, no es ya el nombre de un vivo. Aquel fino espíritu, aquel cariño medroso y tierno, aquella ideal peregrinación, aquel melancólico amor a la hermosura ausente de su tierra nativa, porque las letras sólo pueden ser enlutadas o hetairas en un país sin libertad, ya no son más que un puñado de versos, impresos en papel infeliz, como dicen que fue la vida del poeta. De la beldad vivía prendida su alma; del cristal tallado y de la levedad japonesa; del color del ajenjo y de las rosas del jardín; de mujeres de perla, con ornamentos de plata labrada; y él, como Cellini, ponía en un salero a Júpiter. Aborrecía lo falso y pomposo. Murió, de su cuerpo endeble, o del pesar de vivir, con la fantasía elegante y enamorada, en un pueblo servil y deforme. De él se puede decir que, pagado del arte, por gustar del de Francia tan de cerca, le tomó la poesía nula, y de desgano falso e innecesario, con que los orífices del verso parisiense entretuvieron estos años últimos el vacío ideal de su época transitoria. En el mundo, si se le lleva con dignidad, hay aún poesía para mucho; todo es el valor moral con que se encare y dome la injusticia aparente de la vida; mientras haya un bien que hacer, un derecho que defender, un libro sano y fuerte que leer, un rincón de monte, una mujer buena, un verdadero amigo, tendrá vigor el corazón sensible para amar y loar lo bello y ordenado de la vida, odiosa a veces por la brutal maldad con que suelen afearla la venganza y la codicia. El sello de la grandeza es ese triunfo. De Antonio Pérez es esta verdad: «Sólo los grandes estómagos digieren venenos». Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y las tristezas. Y es que en América está ya en flor la gente nueva, que pide peso a la prosa y condición al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. Lo hinchado cansó, y la política hueca y rudimentaria, y aquella falsa lozanía de las letras que recuerda los perros aventados del loco de Cervantes. Es como una familia en América esta generación literaria, que principió por el rebusco imitado, y está ya en la elegancia suelta y concisa, y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. El verso, para estos trabajadores, ha de ir sonando y volando. El verso, hijo de la emoción, ha de ser fino y profundo, como una nota de arpa. No se ha de decir lo raro, sino el instante raro de la emoción noble o graciosa.-Y ese verso, con aplauso y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Y luego, había otra razón para que lo amasen; y fue la poesía doliente y caprichosa que le vino de Francia con la rima excelsa, paró por ser en él la expresión natural del poco apego que artista tan delicado había de sentir por aquel país de sus entrañas, donde la conciencia oculta o confesa de la general humillación trae a todo el mundo como acorralado, o como antifaz, sin gusto ni poder para la franqueza y las gracias del alma. La poesía vive de honra. Murió el pobre poeta, y no lo llegamos a conocer. ¡Así vamos todos, en esa pobre tierra nuestra, partidos en dos, con nuestras energías regadas por el mundo, viviendo sin persona en los pueblos ajenos, y con la persona extraña sentada en los sillones de nuestro pueblo propio !Nos agriamos en vez de amarnos. Nos encelamos en vez de abrir vía juntos. Nos queremos como por entre las rejas de una prisión. ¡En verdad que es tiempo de acabar! Ya Julián del Casal acabó, joven y triste. Quedan sus versos. La América lo quiere, por fino y por sincero. Las mujeres lo lloran. Julián del Casal, florece en la estación de mayo Por: Juanita Conejero Nació en Cuba y desde aquel día 7 de noviembre de 1863, cual difícil le fue andar, y para olvidar todas sus tristezas se refugió en el arte, persiguiendo como él decía fantásticas visiones. Julián del Casal, “aquel nombre tan bello” al decir de Martí, aquel poeta con el que no pudo nunca hablar, pero que era “muy conocido y amado en toda América” y del que predijo: “ya se oirán los elogios y las tristezas” y “es que en América, está en flor la gente nueva que pide peso a la prosa y condición al verso”. Así escribía el Apóstol, en Patria, Nueva York, un 31 de octubre de 1893 en ocasión de la muerte de aquel cubano, que gustaba de la poesía “doliente y caprichosa” de Francia con la rima excelsa y que fue capaz de asumirla, con la elegancia de su personal sentimiento y su directa cubanía. Sólo vivió treinta años. Hace ciento veinte años publicó Hojas al Viento su primer libro, en él, la influencia de los románticos y del parnasianismo francés. Mucho leía el gran Casal, mucho respetaba las formas métricas tradicionales, pero al ponerse en contacto con las últimas innovaciones francesas de su época y sobre todo cuando profundizó en la obra de Baudelaire y de Verlaine, este caudal poético enriqueció su verso y su prosa. Para Martí, no había dudas, que el verso de Julián era hijo de la emoción y fino y profundo, como una nota de arpa. En un artículo publicado en La Habana Elegante, y suscrito por Enrique Hernández Miyares, se expresa: “Julián de Casal es mi hermano de ideales…..él es un poeta sin tacha y sin miedo como se decía de los caballeros de la Edad Media. Ha impreso su libro Hojas al Viento y “ya está”, como él dice. Como todo si el libro gusta y la edición se vende, ya veremos pompa en la alcobita de Julián, donde hay mayólica en los estantes, libros hasta en los percheros y se ve la efigie del Santo Padre al lado de la de Sarah Bernhardt”. Dedica Casal este primer libro a quién considera su venerado maestro: Ricardo del Monte. ¡Oh hermosa Primavera! ¿Por qué escondes tu canto virginal a mis sentidos? ¿dónde estás que te llamo y no respondes, no respondes jamás a mis gemidos? Yo también en los campos de mi vida siento el invierno lóbrego y sombrío. ¡Mi alma es una floresta destruida! ¡Yo también en el alma tengo frío! En poco tiempo publicó su segundo libro Nieve. Mucho más visible en sus versos la influencia francesa sobre todo de Laconte de Lisle. Para Lezama Lima, los diez sonetos que también componen este libro “es una de las mejores colecciones de sonetos que puede mostrar nuestra literatura”. Después Bustos y Rimas, del cual Julián sólo pudo revisar las primeras pruebas. Era lo más logrado de su producción. Esas rimas según Lezama encierran “sus más secretas apetencias; sus inquietudes de hombre logran predominar sobre las influencias anteriores. En el último poema “Cuerpo y alma”, aúna su perdurable devoción por Baudelaire, los tormentos a que fue sometida su existencia atenaceada por la rebelión de los sentidos y por los más castos deseos, deseando ”que la alondra no viva junto al tigre y que la rosa no viva junto al cerdo”. El primer gran golpe de su vida, la muerte de la madre a los cinco años. Después, años más tarde, su soneto “A mi madre”, un clásico de la literatura cubana. Estudia en el Colegio de Belén. Matricula Derecho y abandona la carrera. En 1885 muere el padre. Ya escribe, y algo ha publicado, es muy joven. La Habana Elegante el ilustrado Semanario le abre las puertas. Escribe artículos sobre La Sociedad de la Habana. Uno de ellos sobre el general Sabás Marín y la familia, le cuesta el puesto en la Intendencia General de Hacienda. Su situación económica se hace muy difícil. Amigos lo ayudan, lo rodean, Nicolás Azcárate, Ramón Meza, Aurelio Mitjans, Manuel de la Cruz, Enrique Hernández Miyares y otros. La salud no lo acompaña. Reservad los laureles de la fama para aquellos que fueron mis hermanos; yo, cual fruto caído de la rama, aguardo los famélicos gusanos. Se hace colaborador de diversos periódicos y revistas de la época. Tradujo poemas de Baudelaire. Deseaba tanto ir a París. Sólo un solar le queda de la herencia paterna. Lo vende y nada más puede visitar España. Allí conoce a Salvador Rueda y a Francisco A. de Icaza. Allí también recuerda sus lecturas de los clásicos españoles de su adolescencia. Ya sentía la ola Modernista que tenía sus raíces espirituales en la gran patria francesa. Para Verlaine, Casal tenia a sólo veinticinco años un talento sólido y fresco. Se adentra el cubano en la lectura de parnasianos y simbolistas. Le inspiran poemas, Gautier, Coopèe, y tantos otros, y Rimbaud, Mallarmé, Vigny y Hugo. Siente cada momento, el calor de sus amigos de la Patria y comparte en las Tertulias y allí conoce a los hermanos Uhrbach que fueron sus primeros discípulos y sufre la temprana muerte, a sólo diecinueve años, de Juana Borrero, con la que había establecido una bella relación, inmortalizada en la virgen triste de sus versos. Como expresó el inolvidable Cintio Vitier, la casa de Borrero en Puentes Grandes, llegó a ser el centro del modernismo naciente en Cuba hasta la muerte de Casal. También El Fígaro recibe sus colaboraciones, y Casal, conoce a Darío y entre los dos grandes creadores nace fiel amistad que se traduce en intercambio de poemas y cartas. Para Julián, era tesoro aquel poema El Clavicordio de la Abuela que Darío le dedica, cuando el cubano le entrega sus hermosas Páginas de la Vida. Yo soy como esas plantas que ignota mano siembra un día en el surco por donde marcha, ya para que la que la anime luz de verano, ya para que la hiele frío de escarcha. Llevado por el soplo del torbellino, que cada día a extraño suelo me arroja, entre las rudas zarzas de mi camino, si no dejo un capullo, dejo una hoja. En 1892, el general Antonio Maceo, le dedicó un retrato escrito con su puño y letra y el poeta le escribe un soneto al héroe de nuestras luchas libertarias. ¡Cuántos hermosos recuerdos debió haber guardado de Casal su hermana doña Carmela viuda de Peláez, madre de la entrañable pintora cubana Amelia Peláez! El 21 de octubre de 1893, muere Julián del Casal en casa de su amigo el doctor Lucas de los Santos Lamadrid. De sobremesa, la rotura de un aneurisma. No faltó ni uno sólo de sus amigos al sepelio. Mas si queréis guardar mis pobres restos, grabad sobre mi tumba estas palabras: ¡Amó sólo en el mundo la Belleza! ¡Que encuentre ahora la Verdad su alma”! El Festival Internacional de Poesía de la Habana ya anuncia su programa para este mayo florido. Poetas de distintas partes nos visitarán. De nuestra América, se inundan nuestros espacios. Julián del Casal vuelve con sus Hojas al Viento, con su Nieve y con sus Bustos y Rimas, vuelve el trovador de las rarezas y de las amarguras humanas, de cuerpo endeble pero de fino espíritu y alma de palmera grande y solitaria, y hallará en el Arte “sonando y volando las dichas ignoradas”, el suspiro inenarrable de su reveladora poética, que florecerá una vez más, en todas las regiones donde es más hermosa la luna y vuelan, como él diría, los alciones sobre el mar. Referencias Juanita Conejero - www.cubarte.cult.cu/periodico/print/articulo/14910.htmll Damisela - www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/delcasal/index.htm Por: Mirta Aguirre «Angustia y evasión de Julián del Casal» tituló hace años José Antonio Portuondo a un breve análisis del poeta. Poetas devotos de Casal, lastimados por ello, han dicho que era «muy cómodo hablar de evasión, de escapismo y otros términos análogos que puso de moda la crítica marxista». En realidad, no es cómodo evadirse, cuando de veras induce a ello, como sucedía con el autor de Nieve, una gran amargura vital; cuando de veras se tiene, como poseyó Julián del Casal, una gran honradez artística y humana. Tampoco es cómodo, frente a una personalidad bondadosa y tan límpida como la de Casal, frente a un artista de tanta significación como la suya en nuestra poesía, verse en la obligación de señalar debilidades y deficiencias. Pero lo cierto es que Casal se evadía, lo cierto es que se escapaba de mirar la realidad frente a frente. Y lo cierto es que, aunque incómodo, eso tiene que decirse. Puede comprenderse, puede explicarse; pero no debe callarse. Y mucho menos aplaudirse, Casal —o Baudelaire— y la burguesía eran incompatibles. Casal y el régimencolonial lo eran también. Eso hay que anotárselo. Pero generalizada la actitud a lo Julián del Casal, ¿habría tenido lugar el Noventa y Cinco? El poeta murió en 1893. De haber vivido, no habría sido imposible que, baudelerinamente,[sic] tomara el camino insurrecto. Pero, al desaparecer antes, quedaron en pie las japonerías, los ojos que para celebrar el Almendares pensaban en el Rhin, el admirador de los tintes y postizos, el hombre que sólo sentía ansias de aniquilarse, el poeta de «Nihilismo» y «Recuerdo de la infancia», cuya idea de la poesía puede encontrarse en párrafos como el escrito con motivo de Fornaris: El poeta moderno no es un patriota, como Quintana o Mickiewicz, que sólo lamenta los males de la patria y encamina los pueblos a las revoluciones; ni un soñador como Lamartine perdido en el azul; ni un didáctico como Virgilio o Delille, que pone su talento poético al servicio de las artes inferiores; ni un moralista como Milanés entre nosotros, que trata de refrenar en verso los vicios sociales; sino un neurótico sublime, como Baudelaire o Swinburne [...] [...] Alucinado, neurótico, desesperado, blasfemo, nihilista, era a su vez Julián del Casal. «Juzgándote vencido por nada luchas», escribió él de sí mismo en alguna ocasión. No obstante, escribió también el soneto famoso a Maceo. Y escribió «La perla», contra la anexión de Cuba a los Estados Unidos; y escribió el soneto a los estudiantes fusilados en 1871 y dejó en sus prosas muy agudas denuncias de nuestra existencia bajo el yugo español y sátiras que lo hicieron temible para la aristocracia colonial. Era un poeta cautivado por cuanto centelleara y pudiera deshacerse en chispas, quizás porque la luz es lo más transparente, lo más impalpable que percibimos y él era un atormentado por el peso de su cuerpo y un sediento de la pureza. Era un enfermo y poseía sensibilidad de enfermo. [...] Su sensibilidad y el modo de ver la vida que ella contribuía forjarle, nos son ajenas y distantes. No podemos compartirlas, pero, en sus circunstancias, podemos comprenderlas. Y eso es lo que podemos ofrecer hoy nosotros a Julián del Casal, a quien todo le fuera negado ayer, por haber ganado para Cuba, en las letras de su tiempo, un honroso lugar. Referencias http://www.habanaelegante.com/ Spring_Summer_2012/Hojas_Aguirre.html

Félix María Samaniego(Laguardia, 1745- id., 1801) Escritor español, famoso por sus Fábulas morales. Junto con Tomás de Iriarte es considerado el mejor de los fabulistas españoles; la violenta enemistad surgida entre ambos ha pasado a la historia de la literatura. Perteneciente a una familia noble y rica, tras los primeros estudios (llevados a cabo en el hogar paterno) fue enviado a cursar derecho a la Universidad de Valladolid, donde permaneció dos años sin llegar a concluir la carrera. En un viaje de placer a Francia se entusiasmó con los enciclopedistas, y se quedó mucho tiempo en tierra francesa; allí se le contagió la inclinación a la crítica mordaz contra la política y la religión tan grata a los hombres del siglo, y cierto espíritu libertino y escéptico que le indujo a burlarse de los privilegios y a rechazar, incluso, un alto empleo en la corte que le ofreció el conde de Floridablanca.

Porfirio Barba-Jacob (Seudónimo de Miguel Ángel Osorio Benítez; Santa Rosa de Osos, 1883 - México, 1942) Poeta y periodista colombiano polémico e influyente, cuya obra suele clasificarse dentro de un modernismo ecléctico. En su primera juventud fue un sencillo maestro de escuela rural en Antioquia, donde fundó la campesina Escuela de la Iniciación. A los 23 años, habiéndose trasladado de Antioquia a Barranquilla, comenzó a publicar sus primeros poemas, entre ellos la Parábola del retorno, muy conocida en Colombia. Después, con algunos amigos trovadores colombianos, se trasladó a México.

Soy una mujer a la que a muy temprana edad le comenzó a gustar el mundo de las letras, ya que me dí cuenta de que por intermedio de ellas podía decir mucho más que hablando. Mi manera de ver la poesía es... La siento como una verdadera terapia de apoyo psicológico, escribiendo doy riendas sueltas a mi sentir, me desahogo cuando me siento angustiada y aún más, cuan do me siento alegre, me explayo por intermedio de una escritura. Soy amante del amor y de lo que esta palabra encierra, soy amiga de mis amigos y trato de no enemistarme con nadie, suelo ser tan directa y franca que aveces hay personas que no me comprenden. LA POESÍA ES MI AMOR Y VOY CON ELLA DONDE VALLA.

Creo que lo más importante de mi vida es que soy feliz. La felicidad es algo que se construye, lo tengo claro, una continua retroalimentación en el proceso de crecimiento espiritual (o envejecimiento..) en el que encontramos los perfiles que nos proporcionan bienestar y los vivimos repetidamente, pese al dolor, al esfuerzo o la decepción que pueden aparecer, si te lo propones, como pinceladas en el tiempo. Así, cuando te detienes a recordar, sólo hay cabida para momentos felices. Entonces sonríes... ¡y vuelves a ser feliz!!! Agradezco a mi famila, por hacérmelo todo tan fácil desde que tengo uso de razón. Agradezc0 a mi esposo, que me brinda su amor incondicional. Agradezco a mis niñas, que con mirarlas hacen que surjan a borbotones los sentimientos más puros como si de un manantial se tratara...

José Manuel Marroquín Ricaurte (Bogotá, Gran Colombia, 6 de agosto de 1827 - Bogotá, Colombia, 19 de septiembre de 1908) fue un escritor y estadista de colombia que ejerció la presidencia del país entre 1900 y 1904. Miembro de la prominente familia Ricaurte, cuyos antepasados estuvieron estrechamente involucrados en la lucha independentista Colombiana. Obra docente y literaria Desde temprana edad cultivó las letras en sus diversas formas. Colaboró en varias publicaciones periódicas; escribió obras didácticas, entre ellas un «Tratado completo de ortografía castellana» (Bogotá, 1858), calificado como "trabajo perfecto" por el académico español Juan Eugenio Hartzenbusch. Escribió, asimismo, artículos de costumbres, literarios y filológicos; estudios biográficos e históricos y muchas poesías de carácter festivo. Entre todas éstas, aún se recuerda la denominada «La Perrilla». En el campo de la narrativa, Marroquín alcanzó la cumbre de la fama con la novela «El Moro», obra de auténtico valor literario. Presidente de Colombia En las elecciones presidenciales de 1898 es elegido vicepresidente, como fórmula del octogenario dirigente del Partido Nacional Manuel Antonio Sanclemente; en un principio Marroquín ejerce la Presidencia de la República provisionalmente durante tres meses, pero el presidente Sanclemente no estuvo de acuerdo con las medidas presidenciales que en su ausencia, entre agosto y noviembre de 1898, había tomado el vicepresidente Marroquín. Marroquín encabezó la rebelión del Partido Conservador que estableció una alianza con el jefe del Partido Liberal Aquileo Parra, deponiendo al Presidente Sanclemente del Partido Nacional y ejerciendo él el poder entre 1900 y 1904. Durante su mandato se llevó a cabo gran parte de la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. La dignidad de la patria no puede olvidar la traición del Vicepresidente Marroquín, a través de Manuel Casabianca, contra el presidente Constitucional Sanclemente, a quien el traidor mandó a una prisión en donde torturó física y sicológicamente al anciano Presidente buscando que éste firmara su dimisión. Sanclemente varias veces abofeteado, privado de alimentos e incluso del derecho a dormir, pues se le despertaba constantemente, mantuvo firme su decisión de no firmar su dimisión. Fueron tan crueles los tratos recibidos por el Presidente titular, que un General enviado por Marroquín a exigirle la renuncia lo arrastró del cabello hasta arrancarle un puñado de ellos, "decid a vuestro amo que habéis querido matarme, pero no habéis podido amedrentarme" fue la única respuesta que, con débil voz, envió el doctor Sanclemente al usurpador Marroquín. En su gobierno, enfrentó las guerrillas en combates que cubrieron la mayor parte del territorio nacional, especialmente la Costa Atlántica y Panamá, donde los revolucionarios recibieron la ayuda de tropas extranjeras procedentes de Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Educación En el gobierno del presidente Marroquín, se reformó el modelo educativo de Colombia, mediante la ley 39 del 26 de octubre de 1903. La educación se dividió en un sistema escolar y universitario, dividiendo la enseñanza oficial en primaria, secundaria, profesional, industrial y artística. Separación de Panamá Debido al Estado de ingobernabilidad en que se encontraba el país por la Guerra de los mil días, los Estados Unidos aprovecharon la coyuntura para imponer un tratado que le concedía privilegios sobre el territorio panameño, con el objeto de construir un canal interoceánico, dicho tratado recibió el nombre de Herrán-Hay y principalmente otorgaba a los Estados Unidos una franja de 5 Kilómetros de lado y lado del canal y control sobre las costas marítimas. El gobierno de Marroquín apoyó el tratado pero el congreso de Colombia lo rechazó, lo que desató la furia del gobierno estadounidense, el cual decidió apoyar a Panamá en sus intenciones separatistas y proclamó el 3 de noviembre de 1903 la separación del istmo de Panamá, mediante carta de notificación a la cancillería colombiana, ubicando buques de guerra en territorio panameño a fin de evitar una respuesta militar de Colombia. Marroquín Ricaurte respondió a sus críticos con motivo de la separación de la siguiente manera: "¿Y qué más quieren? Me entregan una república y yo les entrego dos". Referencias Wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Marroquín

Blanca Leonor Varela Gonzales (Lima, Perú, 10 de agosto de 1926 - † 12 de marzo de 2009) fue una poeta peruana, considerada como una de las voces poéticas más importantes del género en América Latina. Se inició en poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la capital peruana, donde ingresó en 1943 para estudiar Letras y Educación. Ha sido condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Murió el 12 de marzo de 2009 en Lima, a la edad de 82 años.

La escritura sincera es esa que sale de una emoción o de algun sentimiento, es la que lleva vida y eso soy yo; vida. Soy quien transita por mis adentros en este mundo externo que de vez en cuando dejo escrito en alguna nota lo que me gusta llamar "Metamorfosis Poética del Tema Sagrado".

José María Heredia y Heredia (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803- Ciudad de México, 7 de mayo de 1839) fue un poeta nacido en Cuba considerado por muchos como el primer poeta romántico de América, el iniciador del romanticismo en Latinoamérica y uno de los poetas más importantes de la lengua española. En años más recientes esta filiación romántica se ha matizado, señalándose la importancia del neoclasicismo y de la estética de la sensibilidad ilustrada para el pensamiento y la obra heredianos. Es conocido como el “Cantor del Niagara” y fue nombrado poeta nacional de Cuba.

Manuel Acuña por José Martí ¡Lo hubiera querido tanto, si hubiese él vivido! Yo le habría explicado qué diferencia hay entre las miserias imbéciles y las tristezas grandiosas; entre el desafío y el acobardamiento; entre la energía celeste y la decrepitud juvenil. Alzar la frente es mucho más hermoso que bajarla; golpear la vida es más hermoso que abatirse y tenderse en tierra por sus golpes. Hieren al vivo en el pecho, y recompone sonriendo sus girones; hieren al vivo en la frente, y restaña sonriendo las heridas. Los que se han hecho para asombrar al mundo, no deben equivocarse para juzgarlo; los grandes tienen el deber de adivinar la grandeza: ¡paz y perdón a aquel grande que faltó tan temprano a su deber! Porque el peso es ha hecho para algo: para llevarlo; porque el sacrificio se ha hecho para merecerlo; porque el derecho de verter luz no se adquiere sino consumiéndose en el fuego. sufre el leño su muerte, e ilumina; y ¿más cobarde que un leño, será un hombre? A él le queda por ceniza la ceniza: a nosotros el renombre, la justicia, la historia, la patria, el placer mismo de sufrir: ¿qué mejor sepulcro y qué mayor gloria? Cerrada está a las plantas la superficie de la tierra: abrirla es violarla: nadie tiene el derecho de morir mientras que para erguir la vida que dieron le quede un pensamiento, un espanto, una esperanza, una gota de sangre, un nervio en pie. Para pedestal, no para sepulcro, se hizo la tierra, puesto que está tendida a nuestras plantas. Yo habría acompañado al grande y sombrío Acuña, a aquella alma ígnea y opaca, cuyo delito fue un desequilibrio entre la concepción y el valor - yo le habría acompañado, en las noches de mayo, cuando hace aroma y aire tibio en las avenidas de la hermosísima Alameda [parque de la Ciudad de México]. De vuelta de largos paseos, tal vez de vuelta del apacible barrio de San Cosme, habríamos juntos visto cómo es por la noche más extenso el cielo, más fácil la generosidad, más olvidable la amargura, menos traidor el hombre, más viva el alma amante, más dulce y llevadera la pobreza. Habría en mí sentido, apoyado su brazo en mi brazo, cómo hay un amor casi tan bello como el amor, pronto siempre en el hombre a complacencias infantiles y a debilidades de mujer: un suave amor sereno que llaman amistad. Y preparados ya a lo inmenso por ese cielo elocuente mexicano, que parece una azul sucesión de cielos, le habría yo inspirado la manera de acostarse, cielo y hombre, por la tranquilidad, que es un gran osadía, es un mismo lecho. ¿Tan pequeña es el alma que son límites las paredes sin tapiz, la vida sin holguras, equivocados y miserables amoríos y la fatal diferencia entre la esfera social que se merece y aquella en que se vive, entre la existencia delicada a que se aspira y la brusca y accidental en que se nace? Yo sé bien qué es la pobreza: la manera de vencerla. Las compensaciones son un elemento en la vida, como lo son las analogías. La aspiración compensa la desesperación; la intuición divina compensa y premia bien el sacrificio. Le habría yo enseñado cómo renace tras rudas tormentas, el vigor en el cerebro, la robustez y el placer en el corazón. Las esferas no vienen hacia nosotros, es preciso ir a las esferas. Si la fortuna nos produjo en accidentes desgraciados, la gloria está por vencer, y la generosidad en dar lección a la fortuna. Si nacimos pobres, hagámonos ricos; si sentimos el sol en el alma, qué gran crimen echar tierra oscura sobre el sol. Se es responsable de las fuerzas que se nos confían: el talento es un mártir y un apóstol: ¿quién tiene derecho para privar a los hombres de la utilidad del apostolado y del martirio.? Y era un gran poeta aquel Manuel Acuña. El no tenía la disposición estratégica de Olmedo, la entonación pindárica de Matta, la corrección trabajosa de Bello, el arte griego de Téophile Gautier y de Baudelaire; pero en su alma eran especiales los conceptos; se henchían a medida que crecían; comenzaba siempre a escribir en las alturas. Habrán hecho confusión lamentable en su espíritu los cráneos y las nubes: aspirador poderoso, aspiró al cielo: no tuvo el gran valor de buscarlo en la tierra, aquí que se halla. Hoy lamento su muerte: no escribo su vida; hoy leo su nocturno a Rosario, página última de su existencia verdadera, y lloro sobre él, y no leo nada. Se rompió aquella alma cuando estalló en aquel quejido de dolor. El estaba enfermo de dos tristes cosas: de pensamiento y de vida. Era un temperamento ambicioso e inactivo: deseador y perezoso: grande y débil. Era una alma aristocrática, que se mecía apoyada en una atmósfera vulgar. El era pulcro, y murió porque le faltaron a tiempo pulcritudes de espíritu y de cuerpo. ¡Oh. la limpieza del alma!: he aquí una fuerza que aun es mejor compañera que el amor de una mujer. A veces la empaña uno mismo, y, como se tiene una gran necesidad de pureza, se mesa uno los cabellos de ira por haberla empañado. Tal vez esto también mató a Manuel Acuña; ¡estaba descontento de su obra y despechado contra sí! No conoció la vida plácida, el amor sereno, la mujer pura, la atmósfera exquisita. Disgustado de cuanto veía, no vio que se podían tender las miradas más allá. Y aseado y tranquilo, acallando con calma aparente su resolución solemne y criminal, olvidó, en un día como éste, que una cobardía no es un derecho, que la impaciencia debe ser activa, que el trabajo debe ser laborioso, que la constancia y la energía son las leyes de la aspiración: y grande para desear, grande para expresar deseos, atrevido en sus incorrecciones, extraño y original hasta en sus perezas, murió de ellas en día aciago, haciéndose forzada sepultura; equivocando la vía de la muerte, porque por la tierra no se va al cielo, y abriendo una tumba augusta, a cuya losa fría envía un beso mi afligido amor fraternal. de “El Federalista” México, 6 de Dic. de 1876

José Asunción Silva (Bogotá, 1865 - 1896) Poeta colombiano. En la historiografía literaria suele reconocérsele como el gran iniciador del modernismo en Hispanoamérica, que el nicaragüense Rubén Darío llevaría a la cúspide. Dotado de una gran sensibilidad humana y artística y de una notable inteligencia, tuvo una formación literaria precoz, resultado de un ambiente familiar cultivado y creativo. Se suicidó a sus 30 años dándose un tiro en el corazón con un revólver Smith & Wesson, y se cuenta que se encontró el libro El Triunfo de la muerte de Gabriele D'Annunzio, a la cabecera de su lecho. Su suicidio se debió a su escasez de dinero, entre otras variadas causas detalladas por expertos y conocidos suyos y del medio social bogotano de la época.

Roberto Juarroz (Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, 5 de octubre de 1925 – Temperley, Buenos Aires, 31 de marzo de 1995) fue un poeta y ensayista argentino. Graduado en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias de la información por la Universidad de Buenos Aires y becario de la misma, amplió estudios en La Sorbona. Fue después profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la misma entre 1971 y 1984. En esta universidad ejerció la docencia durante treinta años. Marchó al exilio con el advenimiento del general Perón.

Hay sentimientos que nacen signados, nacen para morir. Viven un instante y se vuelve eternidad en quien los padece, porque no hay alma que los acoja. Estos escritos son manifestaciones de un sentimiento que nació y quien lo inspira, quizá nunca lo sabrá. Son frutos que maduran en un árbol y no alimentarán a nadie, simplemente se pudrirán.

Silvio Rodríguez Domínguez (San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946) es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana. Con más de cuatro décadas de carrera musical, ha escrito al menos quinientas cuarenta y ocho canciones y publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana.

Víctor Lidio Jara Martínez (1932 – 1973), conocido simplemente como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor. Debido a su militancia comunista, fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara como homenaje) por fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet, poco después del Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Infancia Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932 en San Ignacio, localidad de la provincia de Ñuble, Región del Biobío en Chile, en el seno una familia de padres campesinos, originarios de la pequeña localidad de Quiriquina, perteneciente por entonces al Departamento de Bulnes, actualmente San Ignacio, y caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez (originaria del sur de Chile), además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Tenía, además, cuatro hermanos: María, Georgina ("Coca"), Eduardo ("Lalo") y Roberto, el menor. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio.[cita requerida] Juventud La familia se trasladó a la población Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar.[cita requerida] Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor, en San Bernardo. Víctor recordó así su decisión: "Para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Al pensarlo ahora, desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la Iglesia, y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores y me ayudaría a encontrar un amor diferente y más profundo que quizá compensaría la ausencia de amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión, dedicándome al sacerdocio." [cita requerida] Dos años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó el servicio militar. Comienzos artísticos A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años se unió a una compañía teatral, la "Compañía de Mimos de Noisvander", e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía donde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela, muestra del sacrificio que para él significó dedicar su vida al arte. En 1957 ingresó en el Conjunto folclórico Cuncumén y conoció a la artista plástica y cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro: Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora, de Machiavello. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumén viajó por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En 1961 compuso su primera canción, Paloma quiero contarte y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La madre de los conejos, de Alejandro Sieveking. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile (Ituch) la obra Ánimas de día claro, también de Sieveking. Grabó con el grupo Cuncumén el LP Folclore chileno, con dos canciones propias: Paloma quiero contarte y La canción del minero, en la época en que comenzó a desempeñar la función de director en la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época, y hasta 1970, formó parte del equipo estable de directores del Ituch, además de trabajar, entre 1964 y 1967, como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay con la obra Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa del Cioppo en el montaje de El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht, para el Ituch. Compaginó su actividad teatral con la composición musical, y en 1965 dirigió la obra La remolienda, de Sieveking, así como el montaje de La maña, de Ann Jellicoe, por las que recibe el premio Laurel de Oro como mejor director y el Premio de la Crítica del Círculo de Periodistas a la mejor dirección por La Maña. Cantautor "El amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre", oración de Víctor Jara. Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre los años 1966 y 1969, y hasta 1970 actuó como solista en la "Peña de los Parra". Sin abandonar el teatro, en 1966 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. Con la empresa filial chilena de Emi-Odeón grabaría el año siguiente Canciones folclóricas de América, junto a Quilapayún. En 1969 llevó a cabo el montaje de Antígona, de Sófocles, para la Compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción Plegaria a un labrador ganó el primer premio en el primer festival de la Nueva Canción Chilena, y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la Guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la Masacre de Pampa Irigoin (Puerto Montt), en la que murieron 11 personas (incluyendo un niño), bajo la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esa canción critica duramente al ministro de Interior Edmundo Pérez Zújovic, luego asesinado por el grupo extremista Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) (8 de junio de 1971): "Usted debe responder, señor Pérez Zújovic, porqué al pueblo indefenso, contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur." En 1970 participó en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el I Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época participa en la campaña electoral de Unidad Popular y presenta el álbum Canto libre. Al asumir Salvador Allende como Presidente de la República de Chile, Jara es nombrado Embajador Cultural y en 1971 compone la música, junto con Celso Garrido Lecca, de la obra de ballet Los siete estados, de Patricio Bunster, para el Ballet Nacional de Chile. Junto a Isabel Parra e Inti-Illimani entra en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discográfica Dicap edita el disco El derecho de vivir en paz, que le vale el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabaja como compositor de música para continuidad en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973, e investiga y recopila testimonios en Herminda de la Victoria, en los cuales basaría su disco La población. También viaja a la URSS y a Cuba, y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel. Los campesinos de Ránquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar, y dentro de su compromiso social, toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones al parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular y, respondiendo a un llamado de Pablo Neruda, participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabaja simultáneamente en la preparación de varios álbumes que no podría grabar, pero graba el álbum Canto por travesura, último de los que realizó. Tortura y asesinato El golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de ese año, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado, y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio Chile (actualmente "estadio Víctor Jara", lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema),1donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas, le golpean las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado el día 19 del mismo mes. Estando preso escribió su último poema y testimonio Somos cinco mil, también conocido como Estadio Chile. Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura! Reconocimiento del asesinato En 1990, la denominada Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del Cementerio Metropolitano, ubicado a orillas de la Carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas "NN", y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen inglés Joan Turner. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de Santiago de Chile. La viuda, años después, mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente al Golpe de Estado, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre del 2003 se puso su nombre al hasta entonces denominado Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del ex soldado del ejército José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años.6 Éste declaró que cuando le tirotearon, Víctor Jara ya había fallecido, debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial de ejército,7 por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos, con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. El 27 de noviembre de ese mismo año la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal (SML) de Chile y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de «múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida» y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. Se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Estudio judicial del asesinato Bajo la autoridad del juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, en 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades por el mismo. Se acusó de los hechos a José Paredes, autor confeso de algunos de los disparos (aunque después se retractó), y al coronel retirado Mario Manríquez, que era el responsable del centro de detención, quedando fuera del procesamiento como responsable de la orden del asesinato, señalado por los familiares de Víctor Jara, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También fue señalado, por compañeros de cautiverio del músico, el ex coronel Edwin Dimter Bianchi, conocido como "El Príncipe". Entierro y homenaje Una vez finalizados los estudios forenses en noviembre de 2009, se realizó un acto de homenaje, del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara y, posteriormente, recibieron sepultura en el Cementerio General de Santiago de Chile en una procesión fúnebre que congregó a más de 12.000 personas. A diferencia del entierro, prácticamente clandestino, llevado a cabo en 1973, después de su asesinato, el sepelio del día 5 de diciembre de 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Los actos de homenaje y entierro, como señaló Gloria Konig, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, constituyeron una demanda de «verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile». Carta de Ángel Parra a Víctor Jara La expresión de los hechos ocurridos en Chile a raíz del golpe de estado quedan redactados en la carta escrita por Ángel Parra en París, durante su exilio, en diciembre de 1987. Su obra Teatro Entre las obras dirigidas por Víctor Jara se encuentran: * 1959 - Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking. * 1960 - La mandrágora, de Maquiavelo. * 1962 - Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. *1963 - Los invasores, de Egon Wolff. * 1963 - Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking. * 1963 - Dúo, de Raúl Ruiz. * 1964 - Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. * 1965 - La remolienda, de Alejandro Sieveking. * 1965 - La maña, de Ann Jellicoe. * 1966 - La casa vieja, de "Abelardo Estorino". Obras en las que asistió a la dirección: * 1960 - La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, dirigida por Pedro de la Barra. * 1961 - La madre de los conejos, de Alejandro Sieveking, dirigida por Agustín Siré. * 1963 - El círculo de tiza, de Bertolt Brecht, dirigida por Atahualpa del Cioppo. * 1966 - Marat Sade, de Peter Weiss, dirigida por William Oliver. Discografía Discos de estudio * 1966 - Víctor Jara * 1967 - Canciones folclóricas de América (con Quilapayún) * 1967 - Víctor Jara * 1969 - Pongo en tus manos abiertas... * 1970 - Canto libre * 1971 - El derecho de vivir en paz * 1972 - La población * 1973 - Canto por travesura Discos grabados en vivo * 1978 - El recital * 1996 - Víctor Jara en México * 1996 - Víctor Jara habla y canta Ediciones póstumas * 1974 - Víctor Jara / Manifiesto * 1975 - Víctor Jara. Presente * 1975 - Víctor Jara. Últimas canciones * 1979 - Víctor Jara * 1984 - An Unfinished Song * 1990 - Canto a lo Humano * 1992 - Todo Víctor Jara * 1997 - Víctor Jara presente. Colección “Haciendo historia” * 2001 - Víctor Jara habla y canta * 2001 - Manifiesto * 2001 - Antología musical * 2001 - 1959-1969 Obra relacionada con Víctor Jara Víctor Jara ha inspirado a múltiples artistas hispanohablantes contemporáneos, y en particular a músicos. Por ejemplo la carta póstuma de Ángel Parra, con fuerte contenido político. También reciben su nombre distintas edificaciones a lo largo de Chile; entre ellas, la más simbólica y relevante es el estadio donde fue asesinado, antiguo Estadio Chile, que actualmente se llama Estadio Víctor Jara. Desde el año 1993, la Fundación Víctor Jara, una organización sin fines de lucro, se ha hecho cargo de los derechos de autor de Víctor, para organizar y difundir de manera apropiada y artísticamente válida los distintos trabajos del director y cantautor, ya sea por iniciativa propia o por iniciativas de terceros. El teatro del municipio de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria (Canarias, España) recibe el nombre de Víctor Jara en honor al cantautor chileno. Canciones en homenaje a Víctor Jara Véase también: Anexo:Canciones homenaje a Víctor Jara. Existe una enorme cantidad de agrupaciones musicales y cantautores de los más diversos estilos que han escrito canciones ya sea mencionando a Víctor Jara, o hablando de su vida. Esta lista podría crecer enormemente, pues en la actualidad no se detiene, y agrupaciones tanto nuevas como ya reconocidas continúan haciendo homenajes de Víctor. Versiones Existe una enorme cantidad de cantautores y agrupaciones musicales que han interpretado temas de Víctor Jara. Algunos de ellos lo conocieron en vida, mientras que otros fueron influenciados claramente por éste. Adicionalmente, existen otras agrupaciones que, tocando otros estilos musicales, toman sus letras o arreglos para componer sus propias versiones.[cita requerida] Películas y documentales * El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá…. Director: Santiago Álvarez – Cuba (1973) * Compañero: Víctor Jara of Chile. Directores: Stanley Foreman/Martin Smith (documental) – Gran Bretaña (1974) * Il Pleut sur Santiago, starring André Dussollier. Director: Helvio Soto – Francia (1976) * April Hat 30 Tage. Director: Gunther Scholz - Alemania (1978) * El cantor. Director: Dean Reed; escritor: Wolfgang Ebeling – Alemania (1978) * Freedom Highway: Songs that Shaped a Century. Director: Philip King – Estados Unidos (2001) * El derecho de vivir en paz - Documental DVD - Chile 1999. Director. Carmen Luz Parot. * La tierra de las 1000 músicas [Episodio 6: La protesta]. Directores: Luis Miguel/González Cruz – España (2005)11 * La funa de Víctor Jara. Directores: Nélida D. Ruiz de los Paños- Cristian Villablanca R. Documental en coproducción con TV3 Cataluña (España), Paral·lel 40, Cristian Villablanca y Nélida D. Ruiz de los Paños - España/Chile (2007). * An Unfinished Song (Una canción inacabada). Directores: Emma Thompson. Actores: Antonio Banderas. Inspirada en el libro de Joan Jara Víctor Jara, un canto truncado. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara

Evaristo Francisco Estanislao Carriego nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, el 7 de mayo de 1883 y falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912. Su familia era de largo arraigo en Entre Ríos, descendientes del sevillano Hernán Mejía de Mirabal (El Bravo), uno de los fundadores de la ciudad de “El Barco”, que luego derivó en Santiago del Estero. Durante su niñez se trasladó junto a su familia al barrio de Palermo en Buenos Aires (Calle Honduras entre Bulnes y Mario Bravo).

Pedro Bonifacio Palacios (San Justo, Argentina, 13 de mayo de 1854 – La Plata, Argentina, 28 de febrero de 1917), conocido también por el seudónimo de Almafuerte, fue un maestro y poeta argentino. Almafuerte es el seudónimo con el que alcanzó mayor popularidad, aunque no fue el único que utilizó a lo largo de su vida. Nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia muy humilde. Todavía niño, pierde a su madre y es abandonado por su padre, por lo que fue criado por sus parientes.

In Memoriam Poeta Ángela García (por Alfredo Jimenez) Los autores y lectores del blog Poéticous lamentamos profundamente la partida de nuestra querida compañera Poeta Ángela García acaecido el día de ayer 20 de septiembre. El mundo pierde la presencia física de una sensible escritora y una talentosa violinista. Un solidario abrazo a su familia y amigos. Elevamos una oración sincera por la dicha eterna de su alma en el Reino de Dios. Ángela García, tus versos llenos de pasión y las dulces notas de tu violín seguirán estremeciendo nuestros corazones. Nos dejas las huellas nítidas de tu amor sincero por la belleza y la perfección que siempre buscaste con tenaz disciplina. Fuiste un ejemplo de humanidad anhelante y amor a las más sublimes manifestaciones del Arte. Gracias por tu obra que nos permitirá percibir la profundidad de tu espíritu. Alguien recitará un verso tuyo o escuchará alguna melodía que hayas interpretado y eso, mi apreciada compañera, se llama inmortalidad. Hasta siempre Poeta. Si comprendes mis sentires, regálame un "me gusta" A MIS HERMOSOS GATOS, DE PUNTIAGUDOS DIENTES Y ATERCIOPELADA ALMA, QUE ACUNAN MI TRISTEZA, Y REAFIRMAN LA ESPERANZA ... http://rtejada287.wix.com/angelaviolinista

Doralina de la Caridad Alonso Pérez (más conocida por su seudónimo Dora Alonso, Recreo, hoy Máximo Gómez, Matanzas, 1910-2001) fue una escritora cubana, Premio Nacional de Literatura. Es la autora cubana para niños más traducida y publicada en el extranjero y la que cuenta con mayor número de ejemplares. Su estilo literario narrativo está basado en la sencillez y el manejo de las emociones.

Buenos días queridos lectores. He de confesaros algo. Me he equivocado demasiadas veces en la vida. Fracasé en mis estudios, en mis propósitos, en mis amoríos, y hasta en mis más férreos sueños, y, aún así, insisto en seguir escribiendo. Es de las pocas cosas que realmente amo, y, creo que, aunque solo me leyese una persona, merecería la pena. Gracias a todos los que me leéis por darme una oportunidad, quizá descifréis más de mí a través de mis escritos. Tenéis también acceso a mi instagram en @tomypoesia _______________________________________ Enero de 2024: He estado realmente liado entre los relatos y el poemario que he estado tratando de publicar, parece que el segundo poemario que había escrito no está siendo muy aceptado (quizá experimenté un poco de más). Aún así hay algunos poemas que me daría pena que no se leyesen y es posible que los suba a redes. Seguiremos informando de las novedades.