1. I really like sleeping 2. Music is my life 3. I love watching movies 4. I write poems to express what I am feeling at the moment 5. I abandoned my homework when I am too stressed out about something...like I sleep through it all until my head is clear. 6. I cry easily 7. I like to make everyone happy...I would do anything to make them smile 8. I get embarrassed easily 9. I am not the talkative type......unless I am comfortable around that person 10. Lastly, I do not like to burden anyone

Antoine Tenant de Latour, né à Saint-Yrieix le 30 août 1808, mort à Sceaux le 27 avril 1881, est un écrivain français. Biographie Fils de l’éditeur et bibliophile Jean-Baptiste Tenant de Latour (1779-1862), Antoine Tenant de Latour devient, après des études à l’École Normale (1826), précepteur du duc de Montpensier (1832) puis son premier secrétaire en 1843. Homme de lettres et poète, il publie abondamment. Amoureux de l’Espagne et de sa littérature, il fit connaître de nombreux auteurs espagnols par ses essais et traductions de Calderón de la Barca, Fernán Caballero, Juan de Mariana, Juan Díaz de Solís, Juan Eugenio Hartzenbusch, Ramón de la Cruz, mais aussi des auteurs italiens comme Silvio Pellico, Vittorio Alfieri, Alessandro Manzoni ou Antonio Astesano (it), Il est reçu le 9 mai 1858 à la Real Academia de Buenas Letras de Séville. Œuvres * Grand ami d’Aloysius Bertrand, il laisse une correspondance avec celui-ci. * Poésies et essayés: * La vie intime (1833) * Poésies complètes (1841) * La baie de Cadix: nouvelles études sur l’Espagne (1858) * L’Espagne religieuse et littéraire, pages détachées (1863) * Etudes litteraires sur l’Espagne contemporaine (1864) * Espagne, traditions, mœurs et littérature (1869) * Tolede et les Bords du Tage– Nouvelles Etudes Sur L’Espagne (1870) * Pèlerinage au pays de Jeanne d’Arc (1875)Traduction: * Mes prisons. Mémoires de Silvio Pellico de Saluces, traduits de l’italien, et précédés d’une introduction biographique, par A. de Latour. Édition ornée du portrait de l’auteur et augmentée de notes historiques par P. Maroncelli, Paris, H. Fournier jeune, 1833. * Des devoirs des hommes. Par Silvio Pellico, traduit de l’italien, avec une introduction, par Antoine de Latour, Paris, Fournier, 1834. * Œuvres dramatiques de Calderon, traduction de M. Antoine De Latour (vol. I e II), 1871. * Œuvres dramatiques de Calderon (II Comédies), 1875. * Don Miguel De Mañara: Sa Vie, Son Discours Sur La Vérité, Son Testament, Sa Profession De Foi, Classic Reprint, 2012. * Mémoires de Victor AlfieriVittorio Alfieri, d’Asti, écrits par lui-même, et traduits de l’italien par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2012. * Sainètes de Ramon de la Cruz, Traduits de l’espagnol et précédés d’une introduction par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2018.Archives: * Paris, Bibliothèque Nationale * Saluces, Archives historique de la Maire Bibliographie * Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen: Index général, De Boeck, 2000, p. 447. Liens internes * Pedro Calderón de la Barca * Silvio Pellico * Vittorio Alfieri * Ramon de la Cruz Liens externes * Sur les liens avec Aloysius Bertrand: [1] * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • Bibliothèque apostolique vaticane • WorldCat Portail de la littérature française Portail de la France au XIXe siècle Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Latour

Henry Livingston, Jr. (October 13, 1748 - February 29, 1828) has been proposed as being the uncredited author of the poem “A Visit from St. Nicholas”, more popularly known (after its first line) as “The Night Before Christmas.” Credit for the poem was taken in 1837 by Clement Clarke Moore, a Bible scholar in New York City, nine years after Livingston’s death. It wasn’t until another twenty years that the Livingston family knew of Moore’s claim, and it wasn’t until 1900 that they went public with their claim. Since then, the question has been repeatedly raised and argued by experts on both sides. In 2000, Professor Don Foster made a strong case for Livingston’s authorship, while Professor Stephen Nissenbaum and manuscript dealer Seth Keller, who had owned a Moore manuscript copy of the poem at the time of Foster’s book, argued for Moore. Fifteen years later New Zealand scholar and Emeritus Professor of English Literature MacDonald P. Jackson invested over a year of research statistically analyzing the poetry of both men. His conclusion: “Every test, so far applied, associates ”The Night Before Christmas" much more closely with Livingston’s verse than with Moore’s.” Biography Livingston was born on October 13, 1748, in Poughkeepsie, New York, to Henry Livingston, Sr. and Susannah Conklin. In 1774, Livingston married Sarah Welles, the daughter of Reverend Noah Welles, the minister of the Stamford, Connecticut Congregational Church. Their daughter Catherine was born shortly before Livingston joined the army on a six months’ enlistment. In 1776, their son Henry Welles Livingston was born; the child was fatally burned at the age of fourteen months and, when another son was born, he was given the same name, according to the common practice of necronyms. Livingston farmed. Sarah died in 1783, and the children were boarded out. During this period Livingston began writing poetry. Over the next ten years, Livingston was occupied with poetry and drawings for his friends and family, some of which ended up in the pages of New York Magazine and the Poughkeepsie Journal. Although he signed his drawings, his poetry was usually anonymous or signed simply “R”. Ten years to the day after Sarah’s death, Livingston remarried. Jane Patterson, at 24, was 21 years younger than her husband. Their first baby arrived nine months after the wedding. After that, the couple bore seven more children. It was for this second family that Henry Livingston is believed by some to have written the famous poem known as “A Visit from St. Nicholas” or “The Night Before Christmas”. This famous Christmas poem first appeared in the Troy Sentinel on December 23, 1823. There seems to be no question that the poem came out of the home of Clement Moore, and the person giving the poem to the newspaper, without Moore’s knowledge, certainly believed the poem had been written by Moore. However, several of Livingston’s children remembered their father reading that very same poem to them fifteen years earlier. As early as 1837, Charles Fenno Hoffman, a friend of Moore’s, put Moore’s name on the poem. In 1844, Moore published the poem in his own book, Poems. At multiple times in his later life, Moore wrote out the now famous poem in longhand for his friends. Dispute over authorship Because the poem was first published anonymously, various editions were for many years published both with and without attribution. As a result, it was only in 1859, 26 years after the poem first appeared in print, that Henry’s family discovered that Moore was taking credit for what they believed to be their father’s poem. That belief went back many years. Around 1807, Henry’s sons Charles and Edwin, as well as their neighbor Eliza (who would later marry Charles) remembered their father’s reading the poem to them as his own. Following their father’s death in 1828, Charles claimed to have found a newspaper copy of the poem in his father’s desk, and son Sidney claimed to have found the original handwritten copy of the poem with its original crossouts. The handwritten copy of the poem was passed from Sidney, on his death, to his brother Edwin. However, the same year that the family discovered Moore’s claim of authorship, Edwin claimed to have lost the original manuscript in a house fire in Wisconsin, where he was living with his sister Susan. By 1879, five separate lines of Henry’s descendants had begun to correspond among themselves, trying to compare their family stories in the hope that someone had some proof that could be brought forward, but there was no documentation beyond family stories. In 1899, even without proof, Sidney’s grandson published the first public claim of Henry’s authorship in his own newspaper on Long Island. The claim drew little attention. In 1920, Henry’s great grandson, William Sturgis Thomas became interested in the family stories and began to collect the memories and papers of existing descendants, eventually publishing his research in the 1919 issue of the Duchess County Historical Society yearbook. Thomas provided this material to Winthrop P. Tryon for his article on the subject in the Christian Science Monitor on August 4, 1920. Later, Moore descendants arranged to have an elderly family connection, Maria Jephson O’Conor, depose about her memories of Moore’s claim of authorship. On independent grounds, Don Foster, Professor of English at Vassar, has argued that Livingston is a more likely candidate for authorship than Moore. Foster’s claim, however, has been countered by document dealer and historian Seth Kaller, who once owned one of Moore’s original manuscripts of the poem. Kaller has offered a point-by-point rebuttal of both Foster’s linguistic analysis and external findings, buttressed by the work of autograph expert James Lowe and Dr. Joe Nickell, author of Pen, Ink and Evidence. There is no proof that Livingston himself ever claimed authorship, nor has any record ever been found of any printing of the poem with Livingston’s name attached to it. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Livingston,_Jr.

Lunaapasionada Enamorada del Amor Soy una Damita fuerte mentalmente, fuerte espiritualmente, muy feliz agradecida con la vida de buena vibra!!!!, agradecida por cada BENDICIÓN, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer enamorada del amor, de la Naturaleza, del aroma de cada flor, de las estrellas de cada noche. de la alegria d ela gente buena Enamorada de cada sonrisa, del alma, de cada espíritu bello!. No existe gente mala, solo gente con vacío, y que no tienen amor verdadero en su corazón, son aquellos que gozan del sadismo...y del dolor ajeno odio a kien dice amarte pero te volteas y te engañan sin consideracion humilde ...soy romantica por naturaleza aunq hoy en dia me cuesta trabajo demostrar lo que siento aun asi amo con tadas las fuerzas del corazon y trato de hacer el bien sin mirar aquien aunq mal paguen ...soy algo callada pero con muchas ganas de decir lo q estoy sintiendo en el momento ...mucha gente que dice amarme me corto las alas aun asi espero el dia en que pueda ser yo feliz con o sin pareja ahora mi corazon esta okupado por mis hijos y un amor fallido pero graxias a eso tomo experiencias en la vida ..se que vendras dias mejores y amaneceres radiantes para mi y para quin sufre se q la vida esta llena de sorpresas pero las tomo como una experiencia mas de ahora en adelante sere lo q realmente de ser desde el comeinso...fuerte decidida con valores y con muchas ganas de seguir adelante mas q nada por mis hijos y mis nieto akien amo con todas las fierzas del corazon aunq una parte de mi vida y de mi corazon se fue para siempre ..me dara mas valor y mas ganas de luchar por lo q es o por lo q no fue ...esta soy yo luna apasionada enamorada de amor ...ese amor fallido algun dia solo sera un buen recuerdo

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (Madrid, 24 de marzo de 1809 – Madrid, 13 de febrero de 1837) fue un escritor, periodista y político español y uno de los más importantes exponentes del Romanticismo español. Es considerado, junto con Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro, la más alta cota del Romanticismo literario español. Periodista, crítico satírico y literario, y escritor costumbrista, publica en prensa más de doscientos artículos a lo largo de tan sólo ocho años. Impulsa así el desarrollo del género ensayístico. Escribe bajo los seudónimos Fígaro, Duende, Bachiller y El Pobrecito Hablador. De acuerdo con Iris M. Zavala, Larra representa el «romanticismo democrático en acción». Lejos de la complacencia en las efusiones del sentimiento, Fígaro sitúa España en el centro de su obra crítica y satírica. Su obra ha de entenderse en el contexto de las Cortes recién nacidas tras la década ominosa (1823–1833), y de la primera guerra carlista (1833–1840). Tras el temprano suicidio de Larra a los 27 años de edad, José Zorrilla lee en su entierro una elegía con la que se da a conocer. En 1908 algunos de los representantes de la generación del 98, Azorín, Unamuno y Baroja, llevan una corona de flores a su tumba, homenaje que significa su redescubrimiento y la identificación del grupo con el pensamiento de Larra y su preocupación por España. Referencias Wikipedia—https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_José_de_Larra

Alfredo Arvelo Larriva (1883-1934). Poeta, periodista y político venezolano, nacido en Barinitas (capital del municipio de Bolívar, en el estado de Barinas) el 25 de mayo de 1883, y fallecido en Madrid (España) el 13 de mayo de 1934. Figura destacadísima de la lírica venezolana del primer tercio del siglo XX, dejó una interesante producción poética que, influida en sus comienzos por la poderosa huella del Modernismo hispanoamericano, evolucionó hacia un post-modernismo de inconfundible sello original, marcado por la naturalidad, la espontaneidad, la acidez irónica y, en ocasiones, el tono abiertamente jocoso que no logra ocultar un indeleble poso de amargura. Gran parte de sus versos fueron publicados, de forma clandestina, bajo el pseudónimo de E. Lenlut, formado por las primeras letras del apodo que le pusieron sus amigos debido a que solía vestir siempre de negro (“El Enlutado”). Nacido en el seno de una familia en la que primaba el amor a las Letra y el cultivo de la creación poética—como habría de quedar patente no sólo en su trabajo literario, sino también en las obras de su hermana menor Enriqueta y de su primo Alberto Arvelo Torrealba—, recibió desde niño una excelente formación escolar, iniciada en su ciudad natal. A los doce años de edad, el joven Alfredo fue enviado a Caracas para que cursara allí sus estudios de Bachillerato, en los que ya dio muestras de una especial predisposición para la creación literaria. Poco después, ya en plena juventud, se dio a conocer como escritor por medio de los artículos periodísticos que publicó en diferentes medios caraqueños, donde pronto se distinguió por su acusada ideología revolucionaria y, en consecuencia, por su frontal oposición al régimen dictatorial del general Juan Vicente Gómez. Esta precoz iniciación en el ámbito del periodismo le permitió convertirse, a muy temprana edad, en una de las figuras más relevantes de la prensa venezolana, a la que aportó, como fundaciones propias, la revista Hoy Sábado y el rotativo El Otro. Además, en colaboración con el gran escritor, periodista e intelectual de Santa Bárbara Jesús Semprum fundó, en 1911, la publicación Sagitario, una de las revistas más interesantes del panorama cultural venezolano de la segunda década del siglo XX; y, al mismo tiempo, mantuvo una fructífera colaboración con otro hepdomadario, Lectura Semanal, dirigido por el poeta, novelista y ensayista José Rafael Pocaterra. Viajero infatigable desde su juventud, antes de ocupar este lugar preeminente en la prensa de su nación Alfredo Arvelo había recorrido con gran detenimiento una vasta región de la Amazonía, lo que le permitió conocer en profundidad el paisaje, las gentes y las formas de vida de ese impresionante territorio del Cono Sur americano. A su regreso de este largo viaje -que realizó, a los diecinueve años de edad, en compañía de un familiar suyo-, el futuro escritor se afincó de nuevo en las llanuras que le habían visto nacer, donde residió durante algunos años; posteriormente, emprendió otro largo y demorado recorrido por la región de Los Andes, al término del cual se instaló en Caracas y empezó a desplegar esa intensa y fructífera labor periodística descrita en el párrafo anterior. Su ya mencionada oposición radical al gobierno autoritario de Juan Vicente Gómez la acarreó muchos problemas tan pronto como se hizo con un nombre relevante entre los periodistas de Caracas. Así, fue detenido y encarcelado, por sus críticas al régimen, en Ciudad Bolívar, posteriormente sufrió también reclusión en Puerto Cabello; finalmente, después de haber pasado ocho años reducido a presidio -desde donde, de forma clandestina, lograba hacer llegar sus poemas a sus amigos, que los publicaban bajo el ya anotado pseudónimo de E. Lenlut-, fue puesto en libertad y, acto seguido, condenado a la pena de destierro. Así las cosas, en 1921 Alfredo Arvelo Larriva emprendió un largo recorrido por diversos lugares de América y Europa, uniendo a su innata vocación viajera su forzada condición de exiliado. Finalmente, llegó a España y se estableció en Madrid, en donde habría de permanecer hasta el final de sus días. Obra Aunque los versos de Arvelo Larriva se difundieron y leyeron profusamente de forma clandestina durante su estancia en su país natal, el escritor de Barinitas publicó, en vida, muy pocos poemarios. Su irrupción en el género poético tuvo lugar a mediados de la primera década del siglo XX, cuando dio a la imprenta la colección de versos titulada Enjambre de rimas (Ciudad Bolívar, 1906), una interesante opera prima claramente inscrita en esas coordenadas estéticas y temáticas del Modernismo que, a la sazón, estaban presentes en todas las literaturas de América y buena parte de la Europa occidental. Los primeros atisbos de la superación de esta estética modernista en la producción lírica de Alfredo Arvelo aparecieron en su segunda entrega poética, Sones y canciones (Caracas, 1909), obra en la que ya figuran claras notas de un postmodernismo caracterizado por el humor, la preocupación pre-vanguardista por los divertimentos formales y la estilización de la materia específicamente nacional (con ciertos toques de tenue criollismo). Finalmente, en sus publicaciones postreras—el libro recopilatorio titulado La encrucijada. Secuencias de otro Evangelio. Salmo a los brazos de Carmen (Caracas, 1922), y su último poemario El 6 de agosto (Caracas, 1924)—, Alfredo Arvelo había evolucionado hacia un tono amargo que, pleno de lucidez y atenuado, en parte, por su irrenunciable tendencia hacia el desenfado, reflejaba el desgarro y la soledad que le rodearon durante aquel duro período de cárcel y destierro. Los rasgos principales de esta última etapa de su producción lírica quedan perfectamente plasmados en su espléndido soneto “Plenitud” Hoy cumplo treinta años de mi vida, y doblo de la vida el Cabo de Hornos. Y la ruta sin altos ni retornos hacia el futuro va desconocida. Atrás quedó mi juventud, ¿perdida? Yo la maté: lo digo sin adornos. Yo la maté: lo digo sin bochornos. Así mata un amante a su querida. Pero no la perdí. Transfigurada, ella fue mi sostén en la jornada de tres mil días por la Selva Obscura. Ella me dio la paz que reverencio, flor de la soledad y del silencio. Y soy un buen doctor en amargura. Tres lustros después de la muerte del poeta de Barinitas, el Ministerio de Educación de Venezuela ofreció una interesante muestra recopilatoria de su producción lírica, publicada bajo el título de Sones y canciones y otros poemas (Caracas, 1949). Referencias mcnbiografias.com

«La poesía de Julio Llamazares es naturaleza, sueño y recuerdo» Julio Alonso Llamazares es un escritor y periodista español que nació en el desaparecido pueblo leonés de Vegamián el 28 de marzo de 1955, donde su padre Nemesio Alonso trabajaba como maestro nacional poco antes de que la localidad quedase inundada por el embalse del Porma. Aunque nació accidentalmente en Vegamián, su familia procede del pueblo leonés de Mata de la Bérbula (también llamada La Matica), ubicado en la cuenca del río Curueño y cuya descripción está recogida en su libro de viajes El río del olvido. Tras la destrucción del pueblo de Vegamián se muda con su familia al pueblo de Olleros de Sabero, en la cuenca carbonífera de Sabero. La infancia en ambos pueblos marca, en adelante, parte de su obra. Licenciado en Derecho, abandonó el ejercicio de la profesión para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y televisivo en Madrid, donde reside actualmente. En 1983 comenzó a escribir Luna de lobos, su primera novela (1985), y en 1988 publicó La lluvia amarilla. Ambas fueron finalistas al Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa. Otra obra suya es Escenas de cine mudo, de 1994. Géneros en su obra: La literatura de viajes: El río del olvido (1990. Es la narración del viaje que había realizado a pie por la ribera del Curueño durante el verano de 1981), Trás-os-montes (1998) y Cuaderno del Duero (1999. Crónica del viaje a lo largo de las provincias que recorre el río y que nunca concluyó). El ensayo: El entierro de Genarín (1981) y Los viajeros de Madrid, (1998) El artículo periodístico: algunos recogidos en libros como En Babia (1991) y Nadie escucha (1993), donde ha demostrado que “el periodismo es otra faceta de la literatura, también forma parte del afán de contar”. La obra de Julio Llamazares se caracteriza por su intimismo, el uso de un lenguaje preciso y el exquisito cuidado en las descripciones. Un claro ejemplo es su obra El cielo de Madrid, publicada en el año 2005. Julio Llamazares afirma que su visión de la realidad es poética. Su forma de escribir está muy pegada a la tierra, podríamos decir que es un escritor romántico en el sentido original, que es el de la conciencia de escisión del hombre con la naturaleza, de la pérdida de una edad de oro ficticia porque nunca ha existido. OBRAS Narrativa * Luna de lobos (1985), novela * La lluvia amarilla (1988), novela * Escenas de cine mudo (1994), novela * En mitad de ninguna parte (1995), relatos * Tres historias verdaderas (1998), relatos * El cielo de Madrid (2005), novela * Tanta pasión para nada (2011), relatos * Las lágrimas de San Lorenzo (2013), novela. Finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León. Poesía * La lentitud de los bueyes (1979) * Memoria de la nieve (1982) Ensayo * El entierro de Genarín: Evangelio apócrifo del último heterodoxo español (1981). * En Babia (1991), artículos de prensa * En mitad de ninguna parte (1995), artículos de prensa * Nadie escucha (1997), artículos de prensa * Los viajeros de Madrid (1998), artículos de prensa * Modernos y elegantes (2006), artículos de prensa * Entre perro y lobo (2008), artículos de prensa * Viajes * El río del olvido (1990) * Trás-os-montes (1998) * Cuaderno del Duero (1999) * Las rosas de piedra (2008) * Guiones cinematográficos * Retrato de un bañista (1984) * Luna de lobos (1987) * El techo del mundo (1995) * Flores de otro mundo (1999) Antologías * Antología y voz: El búho viajero (2007) Premios * 1978: Premio Antonio González de Lama. * 1982: Premio Jorge Guillén. * 1983: Premio Ícaro. * 1986: Finalista Premio Nacional de Literatura. * 1988: Libro de Oro de la CEGAL. * 1989: Finalista Premio Nacional de Literatura. * 1992: Premio de Periodismo El Correo Español-El pueblo vasco. * 1993: Premio Nonino. * 1994: Premio Cardo D´Oro. * 1999: Premio de la Semana Internacional de la Crítica en el Festival Internacional de Cannes. Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Llamazares

Soy una chica joven, amante de la poesía desde que me alcanza la memoria. Disfruto viendo las horas pasar entre los más bellos poemas de grandes autores, y de algunos otros que pronto lo serán. Me gusta definir la poesía como "aquella porción del corazón del poeta que puede llegar a rozar el tuyo propio". Autores como Miguel Hernández, José de Esproncedea, F. G. Lorca, Rafael Alberti, Antonio Machado, J. L. Borges o José Ángel Buesa consiguieron un día abrir mi corazón al hermoso mundo de la poesía, refugio de serenidad en un mundo estrafalario.

Griselda Álvarez Ponce de León (Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 1913 - México, D.F., 26 de marzo de 20091 2 ). Fue una destacada maestra, escritora y política mexicana, que fue la primera mujer electa gobernadora de un estado en la historia de México, en este caso en Colima. Griselda estudió para maestra normalista y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo el título de licenciada en letras españolas con la tesis "La inmortalidad en las obras de Jorge Luis Borges" recibiendo mención honorífica.

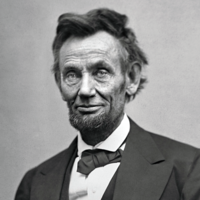

Abraham Lincoln (February 12, 1809– April 15, 1865) was the 16th President of the United States, serving from March 1861 until his assassination in April 1865. Lincoln led the United States through its Civil War—its bloodiest war and an event often considered its greatest moral, constitutional, and political crisis. In doing so, he preserved the Union, abolished slavery, strengthened the federal government, and modernized the economy. Born in Hodgenville, Kentucky, Lincoln grew up on the western frontier in Kentucky and Indiana. Largely self-educated, he became a lawyer in Illinois, a Whig Party leader, and a member of the Illinois House of Representatives, in which he served for twelve years.

James Laughlin (October 30, 1914 – November 12, 1997) was an American poet and literary book publisher who founded New Directions Publishing. He was born in Pittsburgh, the son of Henry Hughart and Marjory Rea Laughlin. Laughlin's family had made its fortune with the Jones and Laughlin Steel Company, founded three generations earlier by his great grandfather, James H. Laughlin, and this wealth would partially fund Laughlin's future endeavors in publishing. As Laughlin once wrote, "none of this would have been possible without the industry of my ancestors, the canny Irishmen who immigrated in 1824 from County Down to Pittsburgh, where they built up what became the fourth largest steel company in the country. I bless them with every breath." Laughlin's boyhood home is now part of the campus of Chatham University. At The Choate School (now Choate Rosemary Hall) in Wallingford, Connecticut, Laughlin showed an early interest in literature. An important influence on Laughlin at the time was the Choate teacher and translator Dudley Fitts, who later provided Laughlin with introductions to prominent writers such as Gertrude Stein and Ezra Pound. Harvard University, where Laughlin matriculated in 1933, had a more conservative literary bent, embodied in the poet and professor Robert Hillyer, who directed the writing program. According to Laughlin, Hillyer would leave the room when either Pound or Eliot was mentioned. In 1934, Laughlin traveled to France, where he met Gertrude Stein and Alice B. Toklas. Laughlin accompanied the two on a motoring tour of southern France and wrote press releases for Stein's upcoming visit to the U.S. He proceeded to Italy to meet and study with Ezra Pound, who famously told him, "You're never going to be any good as a poet. Why don't you take up something useful?" Pound suggested publishing. Later, Laughlin took a leave of absence from Harvard and stayed with Pound in Rapallo for several months. When Laughlin returned to Harvard, he used money from his father to found New Directions, which he ran first from his dorm room and later from a barn on his Aunt Leila Laughlin Carlisle's estate in Norfolk, Connecticut. (The firm opened offices in New York soon after, first at 333 Sixth Avenue and later at 80 Eighth Avenue, where it remains today.) With funds from his graduation gift, Laughlin endowed New Directions with more money, ensuring that the company could stay afloat even though it did not turn a profit until 1946. The first publication of the new press, in 1936, was New Directions in Prose & Poetry, an anthology of poetry and writings by authors such as William Carlos Williams, Ezra Pound, Elizabeth Bishop, Henry Miller, Marianne Moore, Wallace Stevens, and E. E. Cummings, a roster that heralded the fledgling company's future as a preeminent publisher of modernist literature. The volume also included a poem by "Tasilo Ribischka," a pseudonym for Laughlin himself. New Directions in Prose and Poetry became an annual publication, issuing its final number in 1991. Within just a few years New Directions had become an important publisher of modernist literature. Initially, it emphasized contemporary American writers with whom Laughlin had personal connections, such as William Carlos Williams and Pound. A born cosmopolitan, though, Laughlin also sought out cutting-edge European and Latin American authors and introduced their work to the American market. One important example of this was Hermann Hesse's novel Siddhartha, which New Directions initially published in 1951. Laughlin often remarked that the popularity of Siddhartha subsidized the publication of many other money-losing books of greater importance. Although of draft age, Laughlin avoided service in World War II due to a 4-F classification. Laughlin, like several of his male ancestors and like his son Robert, suffered from depression. Robert committed suicide in 1986 by stabbing himself multiple times in the bathtub. Laughlin later wrote a poem about this, called Experience of Blood, in which he expresses his shock at the amount of blood in the human body. Despite the horrific mess left as a result, Laughlin reasons that he cannot ask anyone else to clean it up, "because after all, it was my blood too." A natural athlete and an avid skier, Laughlin traveled the world skiing and hiking. With money from his graduation gift, he founded the Alta Ski Area in Utah and was part-owner of the resort there for many years. Laughlin also spearheaded the surveying of the Albion-Sugarloaf ski area, along with Alta notables Chic Morton, Alf Engen, and fellow Ski Enthusiast and Painter Ruth Rogers-Altmann. At times Laughlin's skiing got in the way of his business. After publishing William Carlos Williams' novel White Mule in 1937, Laughlin left for an extended ski trip. When reviewers sought additional copies of the novel, Laughlin was not available to give the book the push it could have used, and as a result Williams nursed a grudge against the young publisher for years. Laughlin's outdoor activities helped other literary friendships, though; for many years he and Kenneth Rexroth took an annual camping trip together in the Sierra Nevada mountains of California. In the 1960s, Laughlin published Rexroth's friend, the poet and essayist Gary Snyder, also an avid outdoorsman. In the early 1950s, Laughlin took part in what has come to be known as the Cultural Cold War against the Soviet Union. With funding from the Ford Foundation and with the assistance of poet and editor Hayden Carruth, Laughlin founded a nonprofit called "Intercultural Publications" that sought to publish a quarterly journal of American arts and letters, PERSPECTIVES USA, in Europe. Sixteen issues of the journal eventually appeared. Although Laughlin wished to continue the journal, the Ford Foundation cut off funding, asserting that PERSPECTIVES had limited impact and that its money would be better spent on the more effective Congress for Cultural Freedom. Following the dissolution of Intercultural Publications, Laughlin became deeply involved in the activities of the Asia Society. Pound's advice to Laughlin to give up poetry didn't stick. He published his first book of poetry, SOME NATURAL THINGS, in 1945, and continued to write verse until his death. Although he never enjoyed the acclaim that the writers he published received, Laughlin's verse (which is plainspoken and focused on everyday experience, reminiscent of Williams or even the Roman poet Catullus) was well-respected by other poets, and in the 1990s the NEW YORKER published six of his poems. Among his books are IN ANOTHER COUNTRY, THE COUNTRY ROAD, and the posthumous autobiographical poem BYWAYS. Laughlin won the 1992 Distinguished Contribution to American Letters Award from the National Book Awards Program. The Academy of American Poets' James Laughlin award, for a poet's second book, is named in his honor. He died of complications related to a stroke in Norfolk, Connecticut, at age 83. Works Laughlin's works include: * In Another Country (1979) * Selected Poems (1986) * The House of Light (1986) * Tabellae (1986) * The Owl of Minerva (Copper Canyon Press, 1987) * Collemata and Pound As Wuz (1988) * The Bird of Endless Time (Copper Canyon Press, 1989) * Collected Poems of James Laughlin (1992) * Angelica (1992) * The Man in the Wall (1993) * The Country Road (1995) * The Secret Room (1997) * A Commonplace Book of Pentastichs (1998) * Byways: A Memoir (2005) * The Way It Wasn't: From the Files of James Laughlin (2006) * Laughlin's correspondence with William Carlos Williams, Henry Miller, Thomas Merton, Delmore Schwartz, Ezra Pound, and others has been published in a series of volumes issued by Norton. References Wikipedia—http://en.wikipedia.org/wiki/James_Laughlin

ESCRITORA Nació un 27 de noviembre en Nueva York, hija de padres puertorriqueños. Es poeta, cuentista y novelista. Doctor of Literature (Litt.D.) Obtuvo su maestría en Literatura Comparada. Su bachillerato en Bellas Artes con concentración en Estudios Hispánicos y Educación Secundaria. Tiene estudios en Música, Artes Plásticas, Cine, Teatro y Televisión. Autora de 5 libros publicados: Esmeralda Perdida. Carta Pintada en la Noche. Libro de Cuentos y Poesías para niños: Amo a mis Animales. Novela 30 Años de Silencio. Palabras Guardadas Bajo Llave. Educadora del idioma Español y la Literatura.

Joaquín Lorenzo-Luaces fue un poeta cubano, nacido el 6 de julio de 1826 en la Habana y muerto el 7 de noviembre de 1867 en la misma ciudad. Cuando 1856 funda junto con su amigo Fornaris la revista La Piragua, sus versos y trabajos en prosa ganan significativamente en cobertura. Luaces colabora en los años cincuenta y sesenta con varias revistas (Brisas de Cuba y El Cesto de Flores) y periódicos (El Regañón, Prensa de La Habana, etc.). En 1859 recibe el premio del Liceo de La Habana por su oda A Ciro Fiel por la inmersión del cable submarino. Obras * La Naturaleza * Último amor * El último día de Babilonia * Caída de Misolongi * La Luz * La muerte de la bacante * Tu falta * Recuerdos de la infancia * La pesca * La fruta prohibida Sus obras teatrales más conocidas son: El becerro de oro, El fantasmón de Aravaca y Una hora en la vida de una calavera, esta última fue la única que pudo estrenar en vida. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Joaquín_Lorenzo_Luaces Poeta lírico de juicios muy diversos y contrapuestos, fue a pesar de su precaria salud un incansable trabajador y propulsor de las letras. Nace el 21 de julio de 1826 en La Habana. Estudió latinidad en el Colegio Calasancio de Puerto Príncipe, lugar en donde residía su hermano. A partir de 1840, hizo estudios en el Colegio Seminario de San Carlos, de La Habana. Se graduó de Bachiller en Artes en 1844. Continuó estudiando en la Real Universidad, hasta alcanzar en 1848 el grado de Bachiller en jurisprudencia, pero no la licenciatura. Figuró entre los cultivadores del siboneyísmo y del criollismo, porque por encima de todo devino un devoto cantor de la tierra que lo vio nacer. Luaces incursionó en el teatro con piezas en las que merecen destacarse "El mendigo rojo", "Aristodemo", "El fantasmón de Aravaca", "El becerro de oro" y "Una hora en la vida de un calavera", única de sus obras teatrales que llegó a ser estrenada en vida del autor. Hizo traducciones y colaboró en los principales periódicos y revistas de la época. Desde ese mismo año concurría a la tertulia literaria y científica que en su casa de la calle Amistad presidía Felipe Poey. Allí leyó sus primeros ensayos: una traducción de "L'éducation des jeunes filles" de Bérenger, "El lente de Pepilla", "Noche Buena", "La danza", etcétera, poesías ligeras y festivas que no recogió en sus obras. Siempre enfermizo, fue a convalecer a Isla de Pinos, donde se dedicó por entero al cultivo de la poesía, pero casi todo lo que escribió entonces se perdió. El primer poema que llamó la atención sobre Luaces, "La hija del artesano" (escrito en julio de 1849), apareció publicado en El Artista, el propio año. En unión de José Fornaris, su entrañable amigo, publicó en 1856 La Piragua, periódico que aspiraba a ser órgano del siboneyismo, en el que dio a conocer, entre otros poemas, cuentos de tema siboney y trabajos en prosa, algunos de sus "Romances cubanos". También colaboró en las revistas Brisas de Cuba (1855-1856), El Cesto de Flores (1856), Floresta Cubana (1856), Revista de La Habana (1857), El Kaleidoscopio (1859), Revista Habanera (1861), Cuba Literaria (1861-1862); en los periódicos El Regañón, Prensa de La Habana, La Aurora, y en las compilaciones Aguinaldo habanero (1865) y Noches literarias en casa de Nicolás Azcárate (1866). Junto con Fornaris dirigió la antología Cuba poética, colección escogida de las composiciones en verso de poetas cubanos de la época. En 1859 recibió el premio del Liceo de La Habana por su oda A Ciro Field- Entre 1866 y 1867 sostuvo con Fornaris una Academia íntima, a la que asistían Antonio Zambrana, Manuel Costales, Andrés Díaz, Govantes y otros. Tres días después de su muerte, el jurado de los Juegos Florales del Liceo de La Habana, formado por Mendive, Piñeyro y Mestre, otorgó el primer premio a su oda "El trabajo", publicada en 1868. En la revista Islas de la Universidad Central de Las Villas, se han dado a conocer recientemente sus obras de teatro El fantasmón de Aravaca y Una hora en la vida de una calavera. Muere en La Habana el 7 de noviembre de1867. Referencias Monografías.com - www.monografias.com/trabajos83/resenas-biograficas-figuras-significativas-historia-cuba/resenas-biograficas-figuras-significativas-historia-cuba5.shtml

Rafael Laffón Zambrano (Sevilla, 1895 - ibídem, 1978) fue un escritor español miembro de la Generación del 27, consagrado a la poesía y la crítica. Biografía Estudió en su ciudad derecho y filosofía y letras, licenciándose en la primera. Residió siempre en Sevilla, llevando una existencia retraída y alejada de los vaivenes políticos como funcionario técnico de la administración. Colaboró en numerosas revistas y periódicos españoles e hispanoamericanos y su poesía ha sido traducida a distintos idiomas. Con Alejandro Collantes, Joaquín Romero Murube, Eduardo Llosent, Juan Sierra y Rafael Porlán, fundó en 1926 en Sevilla el grupo y revista Mediodía. Fue premio nacional de poesía en 1959 con La rama ingrata. Su última época se inicia con el libro Vigilia del jazmín (1952), cuando práctica una poesía de testimonio personal y existencial, dejando el grácil retoricismo anterior. Esta fase se completa con La cicatriz y el reino (1964), A dos aguas (1962) y Sinusoides y puzzle (1970). Premios Premio Nacional de Poesía (1959) Referencias Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Laffón

Ignacio de Luzán Claramunt de Suelves y Gurrea. (Zaragoza, 28 de marzo de 1702 - Madrid, 19 de mayo de 1754) fue un escritor y crítico español, principal teorizador de las ideas del Neoclasicismo en España. Nació en el seno de una familia noble, pero quedó huérfano a los cuatro años y tuvo que trasladarse a vivir con diversos familiares, primero en Barcelona con su abuela (1706) y luego en Palma de Mallorca (1715) con un tío por parte de madre que era eclesiástico. Viajó de joven con él por Italia, estudiando en Milán y en la Universidad de Catania, donde se graduó en Filosofía y se doctoró en Leyes en 1727. Dos años después, muerto su tío, marchó a Nápoles para vivir con su hermano, que era Conde de Luzán y gobernador del Castillo de San Telmo y allí conoció a Gianbattista Vico, del que fue discípulo. A su vuelta a España en 1733 se estableció en Monzón (Huesca) como administrador de la hacienda de su hermano, con periódicas visitas a Huesca, y se encuentra con un país prácticamente desconocido tras su largo periplo italiano. Bajo esta impresión escribirá y editará la primera edición de su famosa Poética (1737). En 1741 fue elegido miembro honorario de la Real Academia Española y al año siguiente supernumerario de la de la Historia, para ingresar al fin en esta 1745. También fue académico de la de Bellas Artes de San Fernando. Muy influido por la Ilustración que había conocido más en Italia que en España, estuvo siempre próximo a la Corte y fue nombrado secretario de la embajada de España en Francia entre 1747 y 1750; al año siguiente relataría esta experiencia en sus Memorias literarias de París. Esta estancia de tres años fomentó en él los modos y gustos de la Corte francesa, especialmente en la literatura. A su regreso ocupó otros varios cargos oficiales, como el de tesorero de la Real Biblioteca y fue miembro de la Academia del Buen Gusto. Fue nombrado como miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y murió prematuramente el 19 de mayo de 1754. Obra Luzán es conocido sobre todo por su monumental tratado sobre teoría literaria, La Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, que si bien salió en 1737 se mostró definitivamente influyente en una segunda edición en 1789, póstuma e impresa por Eugenio de Llaguno y Amírola, corregida y aumentada. Esta segunda edición acentuaba los rasgos neoclásicos de su estética suprimiendo muchos de los numerosos elogios a la literatura del Siglo de Oro de la primera y ha sido considerada el modelo teórico de la poética neoclásica en la literatura española y sin duda el más influyente en el siglo XVIII. La obra se divide en cuatro libros. El primero trata sobre el "Origen, progresos y ciencia de la Pôesía". El segundo, sobre la "Utilidad y deleite della". El tercero sobre "Poesía dramática" y el cuarto y último sobre "Poesía épica". Para él poesía es Imitación de la Naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha en verso para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y otro juntamente No admite la poesía en prosa y la belleza es para él como "una luz y resplandor de la verdad que, iluminando nuestra alma y desterrando de ella las tinieblas de la ignorancia, la llena de suavísimo placer". Si la poesía no alecciona, no tiene razón de existir, porque la moral es la única verdad, así que el fin de la poesía existe, y es docente y moralizador, para depurar de las insanas pasiones o bien para enseñar las virtudes cívicas y morales necesarias a toda buena sociedad. El fin de la poesía, pues, coincide con el de la Filosofía Moral y no es independiente de la misma. Nada hay más lejos de su pensamiento que l'art pour l'art. El criterio del arte neoclásico, claro pero idealizadorñ, es "el buen gusto". También es esta obra una crítica del teatro clásico español del Siglo de Oro (más en la segunda edición que en la primera): es partidario de observar con rigor la distinción entre los géneros, pese a lo cual no deja de apreciar a algunos autores como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Agustín Moreto y Francisco de Rojas Zorrilla por su arte de interesar a los espectadores y por su poder de invención, de lo cual se hizo eco otro gran preceptista del siglo XVIII, el helenista Pedro Estala. Lo que tienen de desarreglado las obras del teatro clásico español es la disposición, (una construcción poco racional, disparatada a veces, o que mezcla diversos materiales temáticos) y la elocución, demasiado hinchada. Analiza los defectos del teatro barroco atribuyéndolos al desconocimiento de la preceptiva artística clásica. Critica las infracciones a la regla de las tres unidades, la mezcla tragicómica, la inverosimilitud de la fábula o argumento, los errores contra la historia, la geografía y la cronología, la presencia inadecuada del gracioso en determinadas obras o situaciones, el uso de la música en el teatro y, sobre todo, rechaza la inmoralidad de la mayoría de las piezas áureas. En la poesía épica alaba a Homero como modelo universal y censura en la épica moderna el empleo de la mitología pagana, ya que la epopeya: Debe servir de instrucción, especialmente a los reyes y capitanes... y proponer la idea de un perfecto héroe militar. Es decir, su finalidad es primordialmente ejemplar y didáctica. Las fuentes de la Poética de Luzán son muy amplias, pero principalmente italianas: Della perfetta poesia de Ludovico Antonio Muratori y los comentaristas de Aristóteles, pero también L’Art Poétique de Boileau, la preceptiva grecolatina clásica (Poética y Retórica de Aristóteles, Epistola ad Pisones de Horacio), los especialistas en poética españoles como el Pinciano y Francisco Cascales, y otros autores de muy secundaria importancia. Se interesó especialmente por el teatro escribiendo traducciones y adaptaciones de obras como La clemencia de Tito, de Pietro Metastasio, La razón contra la moda, una comédie larmoyante o comedia lacrimógena del maestro del género, Nivelle de la Chaussée. Es autor también de una comedia propia, La virtud coronada, escrita en 1742 para ser representada en el Ayuntamiento de Monzón. Como poeta compuso anacreónticas, romances burlescos, sonetos (algunos traducidos del italiano), la canción A la conquista de Orán, Leandro y Hero y El juicio de París, fábula épica dedicada a la entrada de Fernando VI en Madrid en 1746. La Giganteida es un poema paródico de la épica culta que se inspira en el Poema de las locuras y necedades de Orlando de Quevedo. Hizo un intento inconcluso de versificar la Biblia y redactó además una Retórica de las conversaciones, un Tratado de ortografía española y un Método breve para enseñar y aprender las lenguas. Bibliografía del autor Teatro * La virtud coronada, 1742 . Preceptiva * Razonamiento sobre la poesía (1728). * El sueño del buen gusto (1729). * Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies (1737, segunda edición muy ampliada y corregida en 1789). * Retórica de las conversaciones. * Tratado de ortografía española. * Método breve para enseñar y aprender las lenguas. Poesía * A la conquista de Orán * El juicio de París * Leandro y Hero * La Giganteida Traducciones * La razón contra la moda, de Nivelle de la Chaussée. Otras obras * Memorias literarias de París. * Oración gratulatoria a la Real Academia de la Historia * Conjeturas sobre la espada hallada en Peñafiel * Disertación sobre el origen y patria de los godos * Disertación sobre Ataúlfo, primer rey de los godos en España * Oración gratulatoria a la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona * Observaciones sobre la Ortografía de la Academia * Lista de las cuestiones que se deben tratar en la sintaxis de la Gramática castellana. De la concordancia y régimen. Del nombre sustantivo, su construcción y régimen. Del adjetivo sustantivado. De los adjetivos comunes. De los comparativos y superlativos. Sobre los verbos anómalos de la lengua castellana. Sobre los géneros y sus reglas en nuestro idioma. Sobre las reglas que se pueden establecer para el reconocimiento de los géneros. * Orazione per lo ritrovamento del coreo di San Agostino (Oración por el hallazgo de los restos de San Agustín) * Discurso apologético de Íñigo de Lanuza Wikipedia Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Luzán

En cuanto a lo que se refiere a mi bagaje literario que es lo que nos ocupa, es inexistente.Nacido en el mes de agosto bajo el signo de Virgo,siempre me gustó escribir tanto poesía como prosa, pero mis obligaciones laborales y familiares me lo impidieron.Cuando cambiaron mis circunstancias y dispuse de tiempo libre, comencé a hacerlo por mera satisfacción personal. He publicado un libro de poesía clásica y estoy a punto de publicar otro, también tengo varias novelas sin publicar buscando editorial , así como un librito de poesía infantil. Ahora en las postrimerías de mi vida, si me da tiempo,pretendo dar a conocer mi obra, aunque sé que no es fácil teniendo en cuenta que soy un perfecto desconocido.

Considerado el poeta de la resurrección nacional Victorino Abente y Lagos nació en Mugía, España, el 2 de junio de 1846. LLegó al Paraguay cuando aún estaban calientes los rescoldos que dejaba a su paso la gran epopeya que enfrentó al país y a la triple alianza, entre 1864 y 1870. Aunque gallego de nacimiento, su vida y su obra se identifican con el Paraguay desde su misma llegada a Asunción, en marzo de 1869, en momentos difíciles y trágicos de la historia paraguaya, cuando tropas aliadas, brasileñas y argentinas, ocupaban la capital paraguaya. Primeros pasos Relacionado con el segundo tramo del romanticismo paraguayo, que se inicia con la posguerra del ‘64-’70, y aún con el posromanticismo, colaboró en varios periódicos de la capital, donde también publicó gran parte de su obra poética. Creador de poemas dedicados al renacer de su nueva patria y apropiadamente conocido como el “poeta de la resurrección nacional”, tuvo la suerte de ver triunfante al Paraguay en su guerra contra Bolivia, meses antes de su muerte. Trayectoria Sus poemas, dispersos en diversos periódicos y revistas de aquella época, fueron recopilados y publicados póstumamente en Asunción por su nieto Cándido Samaniego Abente en un volumen titulado “Antología poética: 1867-1926”, aparecido en 1984. Acerca de su obra, escribió el ilustre intelectual Ignacio A. Pane: “Entonó el canto más hermoso, más apasionado, más entusiasta y más poético, en una palabra, que hasta ahora escritores y maestros han dirigido al Paraguay... Llevado en alas de su inspiración hasta la cima de nuestro pasado, hizo que la “Sibila paraguaya” asentare allí el pie y tendiera el dedo anunciador del profeta, para mostrarle la tierra de promisión del porvenir...” Últimos años Casado con Isabel Miskowsky, Victorino Juan Ramón Abente y Lago falleció en Asunción el 22 de diciembre de 1935. OBRAS Sus poemas más notables son: * “Sibila paraguaya”, * “El oratorio de la Virgen de la Asunción”, * “La tejedora de Ñandutí”, * “El Salto del Guairá”, * “Mis dos patrias” y docenas de obras más. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Victorino_Abente_y_Lago Don Victorino Abente y el romanticismo paraguayo La vida J, la obra de Don Victorino Abente están relacionadas con el segundo tramo del romanticismo nacional, que se inicia con la posguerra del 70, asistiendo luego al prolongado quehacer del novecentismo y al auge de la corriente modernista en toda su extensión. Ese largo existir de casi noventa años, le permitirá ser a la vez actor y testigo de las sucesivas etapas de un proceso literario, que recién asumiría distintas formas después de otra posguerra: la del Chaco, al cabo de la cual surgen distintas manifestaciones poéticas, principalmente, que serán reconocidas con la denominación, no muy ajustada, de vanguardia. Puede afirmarse que él fue uno de los mentores intelectuales de aquellos jóvenes que iniciaban sus estudios en la última década del siglo anterior y uno de los que, sin haber actuado en la enseñanza, supo ser guía de gustos y estilos literarios que predominarán hasta el 900, y un poco más allá. Y no es de descartar que estos coincidieran a la vez con los propios de los maestros españoles de la cultura paraguaya moderna, sus connacionales y, en algunos casos, sus correligionarios en el ideal republicano. La compilación que ahora se ofrece, ceñida a su expresión poética, permite comprobar que si bien el tiempo ha hecho su erosión en todo lo que, confinando en el epigrama o la sátira, exponía sus preferencias hacia el color local, una especie de incipiente costumbrismo - pero en verso - ha dejado intactos, sin embargo, ciertos valores que se asientan en la propensión lírica y en los temas descriptivos. Conviene aclarar esto para que sus composiciones espontáneas, por cierto de tipo “festival", no sean tomadas como la parte determinante de su vocación de escritor. Porque este poeta hispano-paraguayo -quizá a él le hubiera agradado más la calificación de “galaico” - asumió tempranamente su tarea de publicista, desde el único medio de que era posible valerse: la prensa diaria, reducida en sus inicios más a ventilar situaciones de sector que a acoger inquietudes de interés general. A pesar de ello, los penosos e incipientes pasos de aquella primera posguerra, encontrarán su rumbo en ese periodismo, de que Don Victorino participara con asiduo entusiasmo. Fue así que su contacto con el ambiente resultó in-mediato. No tuvo el joven español mucho espacio, en aquellos comienzos, para meditar sobre el destino que habría de asumir y al hacerlo quiso sumar, no sólo su entendimiento y su capacidad creadora al renacer de su nueva patria, sino su efusión poética, nacionalizándola, como expresara con verdad y en ocasión memorable de Don Manuel Gondra. Sus cantos paraguayos sirvieron de compensación a dolores populares aún recientes, y de norte para quienes, no sin desvelado asedio, buscarían las huellas perdidas y la trama quebrada para recomenzar, o en algún aspecto inaugurar, la vigencia de una literatura que tanto en lo propio como en lo extraño, había dejado de manifestarse y de cuya ausencia se lamentara, por aquel entonces, Don José Segundo Decoud. Y esa quiso ser la militancia de Don Victorino, anudada a una difusión intelectual, que no conociera pausas y en la cual supieron verse reflejadas las promociones que llegaron más tarde. Compañero de los promotores del segundo grupo romántico- o sea el de los nacidos entre 1840 y 1850, de los que fuera coetáneo- y aún de los integrantes del posromanticismo, lo fue igualmente y de algún modo de los novecentistas, muchos de los cuales compartieron en los inicios su orientación literaria, en tanto que otros se limitaron a respetarlo y admirarlo. Esa admiración y ese respeto hacia el “poeta de la resurrección nacional”- como se lo llamara con justicia - ganaron a la vez a los epígonos del modernismo y a los que vislumbraban ya su distinto camino. Sin él no hubiera sido tan fácil incorporar la temática de la tierra y de la historia a un ambiente sobre el que se habían enseñoreado, y no por culpa propia, la desolación y la tristeza. A este respecto no estará de más recordar que serié el magisterio de Abente el que posibilitara la reivindicación patriótica de O'Leary, en alguna medida discípulo suyo, hasta en aquella denominación de “cantor de las glorias nacionales”; de la que Don Victorino es precursor. Y no sólo se le debe el haber arrojado luz sobre ese capítulo de nuestra evolución poética, pues la naturaleza paraguaya - aves, flores, frutos - hallará en él a un rescatador memorioso que diera en celebrarla, como lo hizo con gentes y ciudades (Asunción, Areguá) en un intento de rehacer, desde la penumbra de las edades que fueron la imagen de un Paraguay que sus versos ayudarían a renacer. Las divisiones a que ha sido sometida esta antología, quieren de tal manera, y con buen criterio, simbolizar los diferentes niveles de esa pasión creadora. Mucho de lo que falta por saber de los trajines personales y literarios de Don Victorino, y en especial de sus trabajos en prosa, que gozan - en cuanto a lo frecuentado - tanto de la amable y episódica condición de las escenas de Mesonero Romano, como, y en mucho, de la cáustica actitud de Larra, plena de una ironía que el escritor gallego quiso derivar hacia una risueña crítica de costumbres, que volcara asimismo en su poesía, a ratos silvestre y a ratos bucólica, sentida en la proximidad del neoclasicismo de Meléndez Valdez, aunque una insensible onda romántica lo acercara, sin quizá intuirlo, al influjo de Quintana o Espronceda, siendo escaso lo que de Bécquer surge en él. Y ya se sabe que entre el autor del "Canto a Teresa" y de las rimas, pueden divisarse los extremos del romanticismo paraguayo, posterior al 70 y hasta el primer lustro del 900, Víctor Hugo, aparte, desde luego. Don Victorino volvió por dos veces a su tierra natal, con familia ya formada en la nuestra. En vano intentaría sacudir su techaga'ú (perdón, su morriña) en versos escritos en la lengua que honraran Rosalía y Castelao y en vano pasearía su mirada sobre los verdes campos y el limpio cielo que contemplaran la inusitada andanza de Don Ramón del Valle Inclán, pues algo sin duda le decía que el final de sus días estaba aquí. Su corazón parecía sentir más que el peso de los recuerdos hispánicos, la evidencia de una vida paraguaya de la que no le era dado, desentenderse. Y siendo así, no le fue difícil volver. Escritor paraguayo, de indudable identificación - digámoslo en honra nuestra - este hijo de Galicia, arribado en plena juventud a estas calcinadas orillas de nuestra América, y muerto en alta ancianidad cuando en el Chaco se manifestaba de nuevo, en trance de heroísmo, una época que habría, requerido los esplendores de su inspiración para justificarse. La vida y la obra de Don Victorino Abente, expuestas ahora al conocimiento y a la avidez de lectores y estudiosos, bien valen -más allá de sus añejas páginas - por un ejemplo y una lección. (En Isla Valle, de Areguá, Raúl Amaral a 16 de Agosto de 1984) Referencias Portal Guaraní - www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=14161

Lilian Helen Bowes Lyon (1895–1949) was a British poet. Biography Born 23 December 1895 at Ridley Hall, Northumberland. She was the youngest daughter of the Honourable Francis Bowes Lyon and was a first cousin of Elizabeth Bowes-Lyon, Queen Elizabeth the Queen Mother. During the First World War, Bowes Lyon helped at Glamis Castle (owned by her uncle) which became a convalescence home for soldiers. Her brother Charles Bowes Lyon was killed in the war on 23 October 1914, inspiring her poem “Battlefield” which was later published in Bright Feather Fading. After the Great War, Bowes Lyon studied for a time at the University of Oxford and then moved to London. She was independently wealthy. In 1929, she met the writer William Plomer CBE and through him, Laurens van der Post. She published two novels, The Buried Stream (1929) and Under the Spreading Tree (1931) but thereafter focused on poetry. Bowes Lyon published six individual collections with Jonathan Cape and a Collected Poems in 1948. Her “Collected Poems” contains an introduction by C. Day-Lewis, who noted the influences of Emily Dickinson, Hopkins and Christina Rossetti. Her verse appeared in many periodicals and anthologies including The Adelphi, Country Life, Kingdom Come, The Listener, The London Mercury, The Lyric (USA), The Observer, Orion, Punch, The Spectator, Time and Tide and “Poetry” (USA). During the Second World War, Bowes Lyon moved to the East End of London, where she used the Tilbury Docks unofficial air raid shelter and assisted with nursing the injured. She had several amputations due to thromboangiitis obliterans (Buerger’s Disease), losing toes, a foot, her lower legs and eventually both her legs below her hips. She returned to her home in Kensington and continued to write poetry despite the thromboangitis obliterans beginning to affect her hands. These poems, found amongst William Plomer’s papers at University of Durham, were published in “Uncollected Poems” by Tragara Press. She died on 25 July 1949.